-

新着情報

- 2021/11/28 ワークショップ/らふと 鎮守の杜の色暦-枇杷 ご予約の皆様へ

- 2021/11/13 ワークショップ/らふと 11月のワークショップ 鎮守の杜の色暦−枇杷

- 2021/09/24 ワークショップ/らふと 花生けの楽しみ ご予約の皆様

-

月間アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年11月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年8月

- 2012年7月

2014年1月の記事一覧

「ワークショップ/らふと」New

ワークショップ/らふと

コメントする

らふとのワークショップ

この冬は4つのワークショップを開催します。

今年もらふとで、季節を味わい、手を動かすひとときをお楽しみください。

■1/25(土)「小屋に集って味噌仕込み」

案内役:galleryらふと

13時~15時

定員 10名 会費 2500円 → 終了しました

今年もこの季節が巡ってきました。

梅の花蕾ふくらむ庭の小屋の中、ほかほかと輪になって味噌仕込みの会です。

米糀仕込み味噌1.5kgお持ち帰り。

熟成させて、秋には新味噌が出来上がります。

■2/8 (土) 「日々のアロマ 冬-しっとりハンドクリーム」

講師:原 真紀(AEAJ認定アロマセラピスト)

第1回:10時半~13時 → 終了しました

第2回:14時半~17時 → 終了しました

定員 各回8名 会費3000円

冬を心地よく暮らすために。

様々な香りのお話と、しっとりハンドクリーム作りをご一緒に。

ハンドクリームは、植物オイル、ミツロウやシアバターをベースに、

お肌を守るエッセンシャルオイルの中からお好みをブレンドします。

手仕事の庭のカレンデュラの花びらを使ったオイルも登場します。

*お持ち帰りアロマハンドクリーム約25g。

*妊娠中の方は、アロマの種類によって、お体に強すぎる影響が出る場合があります。

■2/22 (土) 「リフ編みの時間-耳付きミニマット」

講師:naal maal/はまや まい

第1回:10時~13時 → 終了しました

第2回:14時半~17時半 → 終了しました

定員 各回8名 会費2500円

服飾作家naal maal/はまやまいさんによるかぎ針編みワークショップです。

リフ編みとはトルコに伝わる編み方で、

星型の文様が連なりふかふかとした厚みと手触りが特徴です。

はじめてのリフ編みワークショップは、はまやさんデザインのミニマットを。

愛らしいリフ編みの技術を覚えて、さまざまな編み物に応用してみてください。

冬の日、ふっくらリム編みの時間をお楽しみください。

◎マットの大きさは約13cm角です。

◎毛糸について

ご参加の方には事前に、ウール毛糸6色のうち2色の組み合わせをお選びいただきます。

らふとの庭をイメージしたカラーリングです。

A 黄色(ヒヤシンスイエロー)

B 明るい緑(春の新芽)

C 濃いピンク(チェリーセージの花)

D 紺色(完熟オリーブの実)

E むらさき色(すみれ)

F 明るい茶色(らふとの土壁)

■3/8 (土) 「三月のブローチ-錫に春草文様を刻む」

講師:Anima uni

第1回:10時半~13時 → 定員となりました

第2回:14時半~17時 → 定員となりました

定員 各回8名 会費3500円

『春を探しに庭を歩いて 小さな草やハーブを摘み、

溶かした錫(すず)に3月の草花模様を刻んだブローチをつくります。

その日そのときに出逢う 偶然のかたち。 - Anima uni 』

金属を用いてオヴジェやアクセサリーを制作するAnima uniさんのワークショップです。

2013年工房からの風でのインスタレーション『ピアニシモ』や

お子さまと制作する『素材の学校』ワークショップが

印象に残っている方もいらっしゃることでしょう。

『三月のブローチ』では庭の草花模様とあわせ、お好みで鎚目をつけていただきます。

草花に錫が触れた時にふわっと植物の香りも漂う、五感を使ってのブローチ作りです。

ピン部分もそれぞれのブローチの大きさに合わせて真鍮を用いて作ります。

錫と真鍮、ふたつの素材に触れながら、どのような発見があるでしょうか。

◯

尚、今回は全て大人対象とさせていただきます。

また、定員に満たなかった場合、開催を見送ることがございます。

あらかじめご了承くださいませ。

皆様のご応募をお待ちしております。

お申し込みは、HPお申し込みフォームから。

[受付期間]

第一次:1/6(月)10時~8(水)12時

この期間は、お一人様ひとつの催事のみ受付いたします。

応募多数の場合は抽選となります。

※お申込みいただいたワークショップへのご返信は1/6(月)12時以降となります。

第二次:1/9(木)10時~

定員に空きのある催事は先着順に承ります。

(複数の催事へのお申し込みも承ります)

ワークショップ/らふと

コメントする

クリスマスのしたく 開催しました

ワークショップ/らふと

コメントする

12/7 クリスマスのしたくご参加の皆様へ

ワークショップ/らふと

コメントする

竹の小籠を編む開催しました

ワークショップ/らふと

コメントする

11/30 竹の小籠を編む ご参加の皆様へ

ワークショップ/らふと

コメントする

らふと、秋冬のワークショップ

らふと秋冬のワークショプのご案内です。

キャンセル待ち受付も終了とさせていただきました。

たくさんのお申込みをいただきありがとうございます。 (10/7 追記)

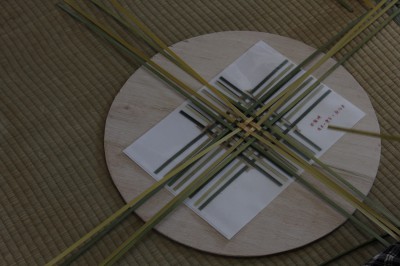

■11/30 (土)「竹の小籠を編む」

講師:勢司恵美

四海波の部:10 時半〜12 時半 定員 各回8 名 会費 3500 円

→受付終了しました

四つ目編みの部:14 時〜17 時 定員 各回8 名 会費 4800 円

→受付終了しました

竹で民具を編む勢司恵美さんと小さな籠を編みます。

四海波籠の部、四つ目編み籠の部からお選びいただきます。

竹が暮らしの道具へとなる過程をご一緒しませんか。

四海波(しかいなみ)籠。ガラスの器と合わせて花籠に。

四つ目編み籠。お結びが3つ程並ぶサイズです。

■12/7 (土)「クリスマスのしたく-手仕事の庭のハーブを添えて」

講師:大野八生

第1回:10時半~13時 →受付終了しました

第2回:14時半~17時 →受付終了しました

定員 各回10名 会費3800円

冬の気配を感じたら、クリスマスのしたくを始めましょう。

大野さんセレクトの植物と合わせて、

手仕事の庭の藤蔓をベースに、ローズマリーなどのハーブ、

綿の実や木の実を添えたクリスマスリースを作ります。

◎ご応募は、HPお申し込みフォームから。

◎定員に満たなかった場合、開催を見送ることがございます。予めご了承くださいませ。

◎大人対象となります。

[受付期間]

第一次:10 /3(木)10 時〜5(土)12 時

この期間は、お一人様ひとつの催事のみ受付いたします。

応募多数の場合は抽選となります。

第二次:10/6(日)10 時〜

定員に空きのある場合は先着順に承ります。

ワークショップ/らふと

コメントする

梨のスパイスコンポート作り

n*cafe 古和谷直美さんによるワークショップ

『梨のスパイスコンポート作り』を開催しました。

古和谷さんは千葉県の果樹・野菜農園に生まれ育ち、

農園では梨も栽培していたことから、小さな頃から梨は身近な存在でした。

工房からの風では、果物と野菜のクッキーのn*cafeさんとして、

よくご存知の方もいらっしゃることでしょう。

古和谷さんが「食を通して健やかな体を」と学んだ薬膳では、

梨が「体を潤す」性質があることからよく登場し、

生のまま食すと火照った体をクールダウンさせ、

火を通すと身体を冷ます効果を和らげるそうです。

薬膳は、ひとつ先の季節へ向けた体作りを目指して食されるもの。

今回は、乾燥していく秋に向けて体を潤すことをイメージして、

古和谷さんが副題につけられたように、

「残暑をおいしく心地よく」過ごすためのヒントをお教えくださいました。

国際中医薬膳師でもある古和谷さんのオリジナル梨のコンポートは、

梨、生姜、クコの実、クローブ、シナモン、カルダモンなどのスパイスを合わせます。

スパイスそれぞれの特徴と薬効をお聞きしながら、銅鍋で沸々と。

今回は、らふとのレモンタイムもお使いいただきました。

スパイスが梨を引き立て、香りもよいコンポートができあがりました。

コンポートを作った後は、

アレンジとしてコンポートと、美肌を作る白きくらげを合わせたデザート、

(梨ときくらげ、どちらの食感も楽しいデザート!)

コーディアル(コンポートシロップ)ドリンクなどを味わいました。

そして、みずみずしいもぎたての梨と、葡萄もたっぷりと。

味わいながらの質問タイム。

人が皆それぞれ違うように、果物や野菜もそれぞれに個性や役割がある、

というお話が印象的でした。

その季節にその場所で採れるものを食すこと、

手に入る素材を組み合わせて無理のないように、

楽しみながら続けることが大切、と話す

古和谷さんのキラキラ輝かしいこと!

レシピや今回使った素材の薬効が詳しく書かれたテキストも読み応えがあります。

最後に

「普段手に入る野菜や果物のチカラを借りてからだをよくすることが

薬膳の基本で、人の生活にとって自然なことだと思います」と

しめくくられていました。

健やかな秋に向かって、スタートの日となりました。

ご参加の皆様、古和谷さん、ありがとうございました。

ワークショップ/らふと

コメントする

8/24 梨のスパイスコンポート作り ご参加の皆様へ

ワークショップ/らふと

コメントする

藍の生葉染めを開催しました

毎年恒例、手仕事の庭で育てている藍を使って、

夏だけにできる藍の生葉染めワークショップを開催しました。

まずは皆さんと藍刈りから。

なるべく緑が濃く、大きな葉のついた茎を刈り取ります。

この葉に、藍分が含まれているのです。

よくバッタが花壇の藍の葉を美味しそうに食べていますが、

食べられてできた穴の周りは藍分が表面に出てくるのでしょう、

穴が青く縁どられていることがあります。

さて、茎と分けた葉をミキサーにかけて漉し、染め液を作ります。

ボウルに入れた染め液に布をひたして動かしながら、10分程で染め上げます。

木々をくぐる風に揺れる布。

日差しを浴びると、始めはエメラルドグリーンだった布が、水色へと変わっていきます

スイカを頬ばりながら布が乾くのを待ちましょう。

お子様もいらして賑やかな時間です。

鎮守の杜に、夏がやってきました。

ワークショップ/らふと

コメントする