機会

機会

「工房からの風」では、出展前に集まる機会を設けます。

1回目は、1次通過の方で1月

2回目は、2次通過も加わり第一回の全体ミーティングを4月に

3回目は、8月の終わり

先日、2回目となる全体MTGを行いました。

北海道から沖縄まで。

任意の参加ながら、万障繰り合わせて集ってくださった作家の方々。

ニッケ鎮守の杜中央の八重桜の前で記念撮影。

当日の私からの最初のご挨拶を要約してこちらへ。

ようこそ!

第23回工房からの風に応募くださり、ありがとうございました。

そして、見事選考を通過されましたこと、あらためて敬意を表します。

ようこそ!と心から皆さんを歓迎いたします。

工房からの風

これは、ひとつの「機会」です。

この機会を、10月25日、26日の当日、出展してよかった!

としていただくのもよいでしょう。

まずは、ぜひ、そうしていただきたいと思います。

でも、もっと欲張りになってみませんか?

この「機会」をもっと豊かに、重層的にしてみませんか。

まず、今日、こうして出席されたこと。

すでに「機会」にされていますね。

今日の「機会」は、「出会い」と「気づき」の「機会」と私は思います。

多くの作家の方にとって、「はじめまして」の出会いが多かったことと思います。

この出会いは、ただの出会いではありません。

この国において、同時代に工藝、ものづくりに真剣にとり組む、決して多くはない人同士の出会いです。

このはじめましてから、今後のものづくり人生にとって、かけがえのない作家仲間がきっと生まれてくることでしょう。

そして気づき。

今日、私も心を込めて皆さんのこれからの作家人生、ものづくりの時間に向けて、惜しみなく想いを言葉にしたいと思っています。

その中から、皆さんにとって養分になるような気づきを得ていただけたらと願っています。

また、風人さん、スタッフ、何よりこの場に集った自分以外の作家の方々の言葉も、きっと気づきにつながると思います。

けれど、ひとつアドバイスです。

気づき、とは、いくら言葉が降ってきても、受け止める側に求める心がなければ、気づきになりません。

ぜひ、今日、変な緊張なんか手放して、しなやかに佳き物事を、全身で吸収していただきたいと思います。

:::

今回、初めてZoomも活用してみました。

現場での臨場感には及ばないかと思いますが、この機会、経験をゼロではなく少しでも得ていただけたらとの想いです。

広い空間での音声を拾ってのことで、聞きづらい点もあったかと思い申し訳ない気持ちもあったのですが、

Zoom参加された東北在住の作家の方から、素敵なメッセージをメールでいただきました。

一部を許可をいただきましたので、共有いたしますね。

直接参加に勝るものはもちろんありませんが、それでも

“技術を高めることは礎となる”、

“万人にウケる必要はない”、

“供給量と需要量のバランス”、

“工房からの風がゴールではない”

などなど、気付きとなったり得心したりしました。

ベクトルの違う、激励と発破と受容を如雨露(ジョーロ)に入れてそっと注がれたような、勝手ながら愛に包まれた様な気分でおります。

効率重視の現代にあって、一つ一つを手で生み出す仕事は、時代の求めに逆行するところがあるかもしれません。

それでも、省くことのできない、手がけなければおけない工程を経て生み出していく制作。

それを続けていくためには、何をあきらめず、何を手放すか。

それには、まず自分の真ん中にあるものや初期感動という源泉などをしっかり見つめなおして、そこからぶれないことだと思います。

私がエラソーに言っています(書いています)が、

これは、現在幸せなものづくり人生を送っている、成功している作家の方の姿から学んだことなのです。

私は、それを次の世代の作家に伝えているだけ。

愛をもって。

第23回工房からの風

北海道から沖縄まで、全国に散らばった55の工房では、すでに秋の実りに向けて制作が始まっています。

今年の工房からの風、乞うご期待ください。

投函しました

ニッケ鎮守の杜では、13本のソメイヨシノがほころび、満開を迎えました。

金曜日夕刻、選考結果を投函いたしました。

昨今の郵便事情では、到着まで数日かかります。

ご遠方の方もいらっしゃいますので、もし12日までに郵便が届かない方がいらっしゃいましたら、

事務局までお問い合わせくださいませ。

0473702244

フレッシュな作家からベテラン作家まで。

充実の出展作家が決定しました。

ご応募くださいました皆様。

お知らせなど情報を広げてくださいました皆様。

誠にありがとうございました。

ここから、出展作家は日々自己刷新してゆかれ、現時点以上の素晴らしいお仕事を見せてくださることと思います。

10月25日、26日の土日。

今から手帳にチェック、お入れください!

第23回工房からの風

始動しました。

「サクラ咲く」通知を

アーモンド咲く

「工房からの風」の会場の一部でもある「ニッケ鎮守の杜」では、アーモンドの花が咲きだしました。

・

「アーモンドの花って、初めて見ました!」

桜色を濃く重ねたような色合いの美しい花の木のもと、行き交う人々が言葉を交わします。

梅、アーモンド、染井吉野、八重桜(関山)、、と早春から陽春にかけて、

この庭では、バラ科サクラ属の華やかな時が流れます。

只今、「工房からの風」の出展作家を絶賛!募集中。

31日(月)必着ですから、まだ間に合います。

31日には、染井吉野が咲いている頃でしょうか。

サクラ咲く

昔の受験合格の合言葉のようですね。

ものづくりの豊かな道へ「サクラ咲く」通知をお届けできますように。

その始まりは、応募から。

秋の実りに向かってのご応募、お待ちしています。

詳しくは→ click

出展作家2次募集開始!

出展作家2次募集始まります。

出会いの風が運んでくるものを、ぜひ掴んでほしいと思います。

開催日: 2025年10月25日(土)26日(日)10時~16時

応募期間: 2025年3月21日(金)~3月31日(月)必着

1次で素晴らしい出展作家を選出しており、2次では加えて25作家を選出いたします。

出展することで、まずは50+α人のすばらしい同時代をものづくりとして生きる作家と 出会え、切磋琢磨できる関係性を生み出せます。

このことも、工房からの風の大きな魅力だと思います。

2次では特に、陶芸、金属、布関連、その他ジャンルの作家の方のご応募をお待ちしています。

もちろん、他のジャンルの方も奮ってご応募ください。

昨年出展された作家はご応募ができませんが、それ以前の方はご応募いただけます。

また、「工房からの風」が適していると思われる作家をご存じでしたら、ぜひ募集開始をお知らせいただけましたら幸いです。

今秋10月25日(土)26日(日)

実りの野外工藝展となりますように。

その第一歩が、可能性、ちから、豊かな作家の方からのご応募です。

詳しくは、HPの以下をお読みください。

https://www.kouboukaranokaze.jp/cia/about/#point

新春

明けましておめでとうございます。

本年が皆様にとってお健やかに佳き年でありますようにお祈り申し上げます。

1月2日には、例年通りにおりひめ神社にて、歳旦祭が執り行われました。

「工房からの風」をはじめ、この場にゆかりのものごとの安寧も祈願いたしました。

穏やかで爽やかな陽気の中、心を新たにいたしました。

:::

選考結果通知は投函いたしました。

一部、住所記載の不備で戻ってきましたが、改めて再投函いたしております。

1月8日までに選考結果通知が届かなかった方は、事務局までその旨お申し出くださいませ。

どうぞよろしくお願いいたします。

チャリティ企画への御礼とご報告

令和6年能登半島地震により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

まもなく一年…

現在も復旧活動にご尽力されている多くの機関・市民の皆様に敬意を表します。

今年度、工房からの風・galleryらふとでは、

工芸作家も多く工房を構える能登半島で被災された方々へ支援を届けるべくチャリティ企画を行いました。

この度、公益社団法人「メセナ協議会」GBFundへの寄付が完了いたしましたのでご報告いたします。

■3月30日(土)~31日(日)・4月6日(土)~7日(日)「galleryらふと」 27,600円

手仕事の庭のハーブリース・スワッグ作りワークショップ参加費、苗の販売

■10月26日(土)~27日(日)「工房からの風」 293,910円

協賛作家のチャリティ作品販売、galleryらふと「工藝のバトン」展入館料、ガーデンツアー参加費

合計 321,510円

ご協賛をいただきました作家の皆様、ご支援をいただきましたご来場の皆様へ深く感謝を申し上げます。

一日も早い復旧と、芸術文化による創造的な日々が取り戻されますよう、お祈り申し上げます。

公益社団法人「メセナ協議会」が設立した芸術・文化による災害復興支援ファンド。

平成23年東日本大震災を受けて発足し、被災地の有形無形の文化資源を再生していく活動等に対し支援されています。

「工房からの風」では、平成23年のGBFund起ち上げ以降、コロナ禍期間を除き、継続して支援を行っています。

https://culfun.mecenat.or.jp/grant/gbfund/

選考結果を投函しました

2025年10月開催予定の第23回「工房からの風」1次募集の選考を終えて、ご応募くださいました皆様へ選考結果通知を投函いたしました。

募集人数に対して約4.4倍のご応募をいただきました。

内容的にレベルの高いご応募でした。

ご応募くださいました皆様へ感謝申し上げます。

応募用紙に文章を綴り、写真を整える一連のものごと自体が、ご自身の仕事を客観視し、プレゼンテーション力を磨く機会になると思います。

今までの中には、1次で選外になられて、2次には見違えるようなプレゼンテーションをされて選考通過し、当日に豊かな結果を実らせた方も数名いらっしゃいます。

いずれ選考に正解はなく、様々な要因、タイミングもあることと思います。

選考通過された方は、この機会を最大限に生かすべく準備をスタートなさってください。

選外になられた方もあらためてご自身のお仕事を振り返られたり、今後を見据えて、ご自身にとってよき機会を見出していただけることを願っております。

尚、2次募集は

2025年3月21日(金)~3月31日(月)必着

となっております。

2025年の「工房からの風」どうぞご期待ください。

絶賛受付中

1次募集受付中です。

2次募集もあるから、まだいいかな。

と思っている方、1次での応募をお勧めします。

なぜなら、同ジャンルや同じ作風の方が1次で通過していた場合、2次では選外になる可能性が高いからです。

展覧会全体の構成としてはジャンルや作風の重複はなるべく避けたいと思っています。

なので、優秀な作家とお見受けしても、選外通知を出さざるを得ないのは、当方も心苦しいのです。

ということのほか、今年中に来年秋の大きな仕事の予定が立つのも制作予定としてもとても良いと思います。

18日(水)必着です。

(郵便は以前より到着までに時間がかかります。

宅配便も、お歳暮、クリスマスの繁忙期で遅れる事例が多発していますのでご注意ください)

素晴らしい出会いをお待ちしています。

募集始まります!

次回、第23回「工房からの風」の出展作家の募集についてお知らせします。

〈開催日時〉

2025年10月25日(土)・26日(日)10時〜16時

〈場所〉

ニッケコルトンプラザ屋外会場

〈応募期間〉

1次募集:2024年12月1日(日)~ 18日(水)必着

2次募集:2025年3月21日(金)~3月31日(月)必着

今年度から変更となった点は、出展した翌年のみ応募ができないことです。

(昨年までは2年間応募ができませんでした)

2023年に出展された方もご応募いただけますので、意欲的なご応募をお待ちしています。

詳しくは、プロフィールのリンクから、趣旨・応募要項をお読みください。

→ click

1次では最大25名を決定いたします。

1次で出展が決定しますと、2025年の制作・発表スケジュールが立てやすくなると思います。

また、とらえ方によっては、10か月をかけて作家として成長する機会にすることも可能です。

1次で決定した作家と同じジャンルや近いお仕事の場合、2次では選考に通りにくい場合があります。

1次で選考に入らなかった場合でも、2次に再応募することも可能です。

1次への意欲的なご応募をお待ちしています。

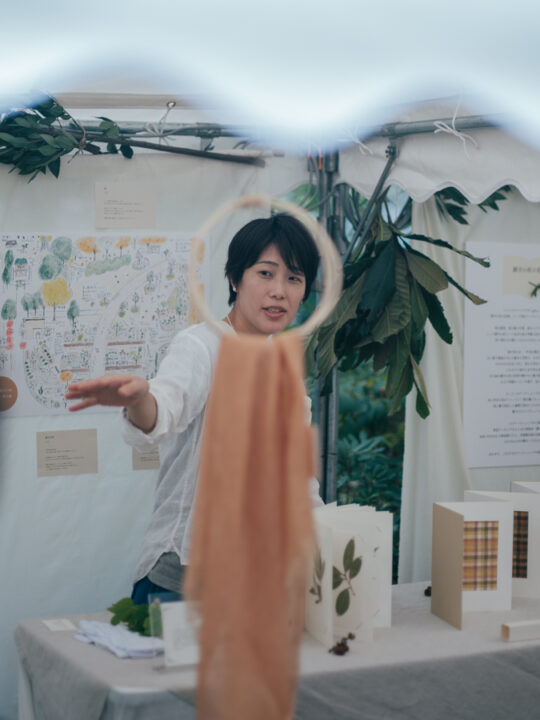

風の表情

風人の岡林厚志さんが撮影してくださった作家のポートレイトがとても素敵でしたので、掲載いたします。

春日麻衣子さん/染織

繍 ぬいとりさん/刺繍

福田陽平さん/木工

坂本美奈子さん/布・金属 装身具

迫田希久さん/白樺樹皮

川端マリコさん/木工

風人 大野七実さん/陶芸

風人 本間あずささん/製本

ワークショップ laglagさん/パンチニードル

ワークショップ Ohamaさん/革

ワークショップ 糸花生活研究所さん/織り

ほかにも、たくさんの笑顔が満ちた工房からの風でした。

けれど、もちろん満点だったわけではなくて、一部の作家の方からはご意見をいただいたり、反省、改善しなければならないこともいくつかありました。

それらも心に置いて、2025年、第23回「工房からの風」は、今年以上に充実したものにしたいと心に描いてます。

それこそが、今年の出展作家やご来場くださった皆様への感謝の表し方と思っています。

今年出展された方以外の作家の方。

第23回「工房からの風」、一緒に創りましょう。

詳しいご応募方法、今週中に公開いたします。

第22回「工房からの風」からちょうど1週間。

ひとまず、ここで結びます。

ご来場くださいました皆様

出展作家、風人作家、ワークショップ作家の皆様

関わってくださいました皆様に心より感謝申し上げます。

お健やかに爽やかな秋の日をお過ごしくださいませ。

岡林厚志さん(木工・風人)より

さて、たくさんの出展作家の方々から工房へ無事戻りましたとのメールを受け取りました。

そこに添えられた文章の一部を許可をいただき転載し「凪ぐ浜の宝もの」として、皆様と共有させていただきましたのも、このへんで閉じたいと思います。

締めには、風人を担ってくださいました木工作家の岡林厚志さんからの言葉を共有いたします。

岡林さん、撮影部!も担ってくださったので、開催後のブログ掲載の多くが岡林さんの撮影です。

なので・・・岡林さんを写した写真がないのです。

すみません。

風人テントの写真をお載せしますね。

こちらの什器も実は岡林さんの作成です。

今年は風人テントのタイトルが「めぐる手仕事の庭」であったことや庭ツアーもあり、いつにも増してお庭について想いを巡らす年となりました。

丹精なお世話と時間とを幾重にも重ねた、重層的で濃密なお庭。

豊かなお庭はそのまま、関わる人々の豊かな時間の顕れなのだと思います。

丹精に、続けてゆくこと

風人テントでは今年、工房からの風がずっと大切にしてきた「作家の言葉」に焦点を当て展示しました。

個人的に今回の展示は内容的にも結果としても佳いものが得られたと思っているのですが、これも回を重ねることで、今回の試みと今までに取り組んできたものが重層的に響き合うことで得られた結果だと思っています。

きっともっと以前に同じことをしていても、このようにはならなかった。

続けることで、醸成されるものがある。

当たり前のことですが、今回はそれがすとんと胸に落ちてきました。

工房からの風の役割。

風人の役割。

風人同士の会話の中で話題に上がったものです。

今、たくさんのクラフトフェアや野外展があるなか、工房からの風の役割とはなんなのか。

さまざまな面があるとは思いますが、ひとつの大きなものとして、出展した作家に今後へとつながる「養分を手渡す」ことにあるのではないでしょうか。

それはいつかその人の庭の実りとなり得て、ひいては工藝の世界全体や使い手にとっての実りとなる。

けれども養分を渡し続ければそのうちに土は痩せて、衰えていってしまいます。

そこに、養分を手渡された作家たちがそれぞれ自分なりにそれを醸成し、土に還元することで、土壌はよりふくよかに、あたたかく育っていく。

それは作家自身が工房からの風に対して、感謝と御礼の想いがあるからこそ出来得るもの。

あたたかな循環を担う。

いささか単純ではありますが、それが工房からの風の、風人の役割のひとつのように思います。

今回の出展者の皆様も、少しでも何か、今後につながるものを持ち帰ってくださっていることを切に願っています。

「工房からの風」が終わった後、風人さんたちが、ご自身のSNSや出展作家のSNSにコメントで、

わがこことのように(わがこととして)ご出展やご来場への感謝を記していらしゃるのをみて、

主催者ではないけれど、主催者のような気持ちでいてくださるんだなと感謝の気持ちでいっぱいになります。

と同時に、わがこととして取り組まれたことが、風人さんたちの作家としての養分、糧になってほしいと願います。

あたたかな循環を担う

こんな想いの作り手たちと共に創る時間と場。

来年の「工房からの風」に向かって、心は始動しています。

岡林厚志さんのHPはこちらです。

→ click

宮﨑眞さん(木工)より

ニッケ鎮守の杜、手仕事の庭とおりひめ神社周りのちょうど真ん中あたり、

木工の宮崎眞さんからのメールの一部をお伝えします。

はじめての工房からの風。

ものづくりを生業として10年目のタイミングでの出展でした。

緊張して臨んだ初日午前中には沢山の人の勢いに圧倒されつつも、お求めに並んでいただいている光景に感謝しながら作品を包ませていただきました。

日常生活に則した使い勝手の良いものから先に選ばれていった印象でしたが、少し人の波が落ち着いてきた頃には、今回のために時間をかけて仕上げた作品をじっくりと見て触れて喜んでもらえたのも報われた気持ちでした。

また風人さんからは、什器レイアウトや導線のことなど客観的な視点からアドバイスをいただいたり、周りの出展者や稲垣さんはじめスタッフの皆さまにもとても助けられました。

メリハリと柔らかさのある、どこを切り取っても気持ちの良い人と場所、他には無い取り組み。

「また磨きをかけて、戻ってきたい」

と素直に思いました。

これから冬の間に個展が2つ、合間に企画展もあり、また追われる日々が続きそうですが

秋に戴いた豊かな恵みを胸に、一区切り。

少し休んで気持ち新たに進んでいきます。

暮らしの中で活躍する美しいもの。

心を和ませ、整え、育むもの。

宮崎さんのそれぞれのお仕事が、多くの方々に響いていました。

よき両輪となって、ご自身の木工を深めてくださるのをたのしみにしています。

宮崎眞さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click