-

新着情報

- 2026/01/02 director's voice 歳旦祭

- 2025/12/25 director's voice 選考結果を投函しました。

- 2025/11/29 director's voice 次回の募集始まります

-

月間アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2025年10月の記事一覧

「出展作家紹介/工房からの風」New

director's voice

コメントする

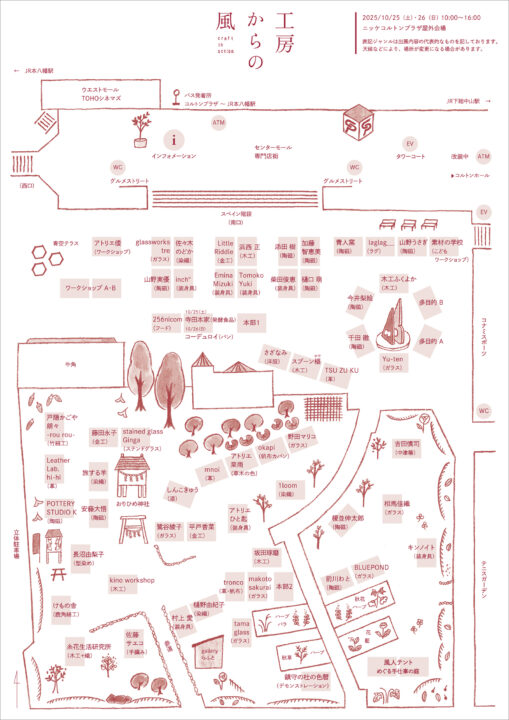

ワークショップなど当日受付可能な会

現在予約期間は終了しましたので、現地で直接お申し込みいただける会をご案内いたします。

25日(土)

〈ワークショップテント B〉

11:00〜12:00 残席 1

齊藤智美「陶のいちじくの箸置きを作る」 定員6名様 2,000円(+送料450円)

〈ニッケ鎮守の杜〉

「手仕事の庭めぐりツアー 色暦編」

13:00〜13:30 残席 3 無料 雨天中止

〈素材の学校〉

金属の時間 10:30〜11:30 残席 4

CHIAKI KAWASAKI「金属を組み合わせてスプーンを作ろう」 定員8名様 1,500円

綿の時間 12:00〜13:00 残席 7

磯 敦子「紡いで織って、綿のペンダント」 定員8名様 1,000円

紙の時間 13:30〜14:30 残席 8

森 友見子「再生紙で芽を作ろう」 定員10名様 1,000円

ろうそくの時間 15:00〜16:00 残席 6

奥田紀佐「ミツロウキャンドルを作ろう」 定員8名様 1,000円

〈多目的テントA〉

トークイベント 14:00~15:00 無料

大谷哲也×稲垣早苗 予約満席 周辺席・お立見歓迎

26日(日)

〈ワークショップテント A〉

11:00〜12:30 残席 1

Ohama「カードが入るコインケース」 定員6名様 3,500円

14:00〜15:30 残席 3

大野八生「手仕事の庭の花御札を描く」 定員8名様 2,000円

〈ワークショップテントB〉

11:00〜12:00 残席 1

齊藤智美「陶のいちじくの箸置きを作る」定員6名様 2,000円(+送料450円)

〈ニッケ鎮守の杜〉

「手仕事の庭めぐりツアー 色暦編」

13:00〜13:30 無料 雨天中止

〈アトリエ倭 〉

風のひみつ−小さな木の箱を作る」 定員各6名様 2,500円

10:15〜11:00 *事前ご予約制 残席 3

11:15〜12:00 *事前ご予約制 残席 3

〈素材の学校〉

綿の時間 10:30〜11:30 残席 7

磯 敦子「紡いで織って、綿のペンダント」 定員8名様 1,000円

紙の時間 12:00〜13:00 残席 9

森 友見子「再生紙で芽を作ろう」 定員10名様 1,000円

金属の時間 13:30〜14:30 残席 1

CHIAKI KAWASAKI「金属を組み合わせてスプーンを作ろう」 定員8名様 1,500円

工芸作家によるキッズ庭めぐりツアー 15:00〜16:00 残席 10

定員10名様 1,000円

作家から直接教わるワークショップ。

直接テントにお越しいただき、ぜひお申込みください。

ご来場を心よりお待ちいたしております・

director's voice

コメントする

寺田本家(日本酒)

千葉県神崎町で自然酒造りに励まれる「寺田本家」さんが、今年も「工房からの風」にやってきます。

(土曜日のみ)

五人娘や香取、醍醐のしずくなど各種日本酒を豊かに。

先代の名著「発酵道」や、土曜日お越しくださる現当主夫人の寺田聡美さんによるお料理本各種。

各種酒粕、げんまい塩こうじ、バーニャカウダ、やさしいラー油

BBQソース、酒粕ちいず、クラッカー25g、塩麹スパイスピーナッツ

うふふのモト、発芽玄米うふふのモト

といった、オリジナル調味料などもお持ちくださる予定です。

寺田本家さんは、土曜日限定出展となります。

寺田本家のHPはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

僕のめぐり - 榎並伸太郎

「とっとの部屋で遊びたい!」

と保育園から帰った娘は僕の小さな工房で粘土遊びをよくしていて、まだ0歳の息子も僕がろくろをしていると不思議そうに見つめてきます。

30年前、僕も同じ経験がありました。

僕には信楽焼の伝統工芸士である祖父がいます。

ろくろを回す祖父の隣に座り、粘土でロボットや怪獣を作るのが大好きな遊びでした。

今思えば、この頃から陶芸家としての種を祖父から継ないでもらっていたんだと思います。

大人になり、僕は大阪でアパレル業を勤めていました。

身の回りは目新しい物に溢れていました

が、毎日が同じ繰り返しで自分から刺激を見出せていませんでした。

家に帰り、いつものように食卓で祖父の器を手にした時、当たり前すぎて気付かなかった手作りの温かみを改めて感じました。

いつも優しくて心の豊かな祖父の姿にいつしか憧れを持つようになり、思い切って仕事を辞めこの世界に足を踏み入れる事に決めました。

種が蕾になったのは、窯業試験場の課程を修了し当時の先生に大谷哲也さんと桃子さんを紹介してもらった時です。

5年間の弟子期間で技術面だけでなく作家としての活動など多くのことを教えてもらいました。

特に影響を受けたのはお二人の豊かな暮らし方でした。

作り手の思いを知り、物を大切にされるお二人、そして人との繋がりを大切にされているお二人には、自然と人が集まり、いつも笑顔が絶えませんでした。

みんなで賄いを作って料理を囲みながら、たわいない会話で盛り上がったあの時間が僕を豊かにしてくれました。

また、「遊び」を大切にされていることも印象的でした。

哲也さんとビワマスを釣ったり、桃子さんに他の弟子たちと一緒に料理を教えて貰ったり、師弟関係以上に家族のような繋がりを感じました。

哲也さんはよく言ってました。

「俺はまだまだ青春真っ只中だ」と。

全力で挑戦し続け、美しい花を咲かせ続けているお二人に昔の僕に足りなかった豊かさに気付かせてくれ、蕾の僕にたくさんのエネルギーを注いでくれました。

いよいよ僕も花を咲かせる時が来ました。

20年前哲也さんもこの工房からの風で作家としての活動がスタートし、自分が同じ境遇である事にとても縁を感じます。

祖父が種を継ないでくれて、哲也さんと桃子さんが芽を成長させてくれたように、これからの世代に物を作り出す仕事の尊さ、豊かな暮らしを伝えていくことが僕の義務であり、僕のめぐりです。

-榎並伸太郎-

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

山から街へ、街から山へ ー kino workshop

私たちが暮らす飛騨市は面積の9割以上が森林という山深い地域です。

そのうちの7割が多様な広葉樹の森で、昔から広葉樹の産地として木材を供給し続けています。

現在伐採している森は、かつて薪や炭のために利用されたところで、70~80年生の二次林です。

一般的に広葉樹は植林されません。

皆伐後一面に太陽の光があたると、実生の種が芽を出し、樹齢の若い切り株からは萌芽します。

一斉に競争が始まり、3~4年程経過すると身の丈を超えます。

飛騨の気候は広葉樹の生育にとても相性がよく、100年後には元の森のようになると想像できます。

こうして森を利用することで、山の仕事が継承され次の世代へと受け継がれていきます。

しかし、伐採される広葉樹の大半は、曲り、節、小径、多種という特徴のため単価の低いチップや薪などになっているのが現状です。

曲り、節、小径、多種という特徴のため今まで利用されてこなかった未利用材を活用するため、飛騨市では2014年より「広葉樹のまちづくり」が始まりました。

伐採(川上)、製材(川中)木材加工(川下)が協力、試行錯誤して、今まで単価の低いチップになっていたような木材の中から、ニーズをひろい、丁寧に仕分けし、単価を高く流通させ少しでも多くのお金を山に還すことで、次の世代に広葉樹の森を引き継いでいこうという取り組みです。

広葉樹のまちづくりを通して、飛騨材を豊富に使えるようになった今は、個性豊かな木の特徴をどうしたら活かせるか考えをめぐらせます。

特徴のある飛騨材は部材を木取るのに手間と時間がかかり、一筋縄ではいきません。

しかし、曲がった木や節のまわりの木目、豊富な樹種の色目はとても魅力的で、どの部分をどんなカタチにするか想像するだけで楽しくなります。

広葉樹の産地での作り手として、作品とともに、飛騨の山の現状や飛騨材の魅力を使い手にお伝えすることが私たち川下の役割だと思っています。

飛騨の山に興味と関心を持ち続けてもらうこと。

そうして、山から街、街から山へのよい循環が広がっていき、山の仕事が残り、持続可能に木材が供給され、飛騨の広葉樹の森を次の世代に残していく。

そんな思いが今のものづくりのモチベーションとなっています。

-kino workshop-

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

めぐる手仕事 - 糸花生活研究所

今年の 「工房からの風」 にも、 秋明菊のお花が揺れているでしょうか。

出展する作り手が素材と対話しながら手を動かしてきたのと同じ時間の流れの中、 寒い日も暑い日も、お庭の土と草花と対話されてきた方々がいらっしゃる…

このお庭を訪れる度に、 自然の巡りと人々の営みが交わる心地良さを、 感じています。

私たちは2011年春より、 糸花生活研究所という名前で、 手芸道具を中心とした制作を続けています。

さぁこれから、 と思ったその春に、 大きな地震がありました。

毎日のあたり前の暮らしが揺らぎ、 確かなものが何なのかわからなくなりそうなときに、ある忘れられない景色に出逢いました。

それは穏やかに蝶達の舞う菜の花畑で、 今までと何も変わらずに季節は巡り続いてゆくことを教えてくれる、 静かな景色でした。

淡々と繰り返される自然の営みに安心し、 何も心配せずにただ日々を続けようと手を動かし、 小さな織り機を作り、 蝶と花を模したリボンを織ったのが、 制作の始まりでした。

巡る季節に見守られて、手を動かすことで照らされる、糸と花と手仕事のある景色を見ていたいと、菜の花畑で抱いた気持ちは今もずっと変わらずに、 私たちの活動の源にあります。

手芸道具を使って下さる方から、 見ていたいと思っていたその景色を、 見せていただくことが度々あります。

ご家族のために、 お友達のために、 ご自分のために、 大切な方々へと手を動かす時間が作り出した、 心の通う穏やかな景色です。

そこには、 あの日に見た蝶達の舞う菜の花畑と同じ確かさを、 感じるのです。

私たちには、 4歳と11 歳になる子供がいます。

これから先の未来に、 彼らの支えになってくれるものがあるとしたら、 それはなんでもない、 日々重ねている営みの作り出す安心感なのではないかと思っています。

そしてその営みのひとつに、 自然に触れて手を動かす“手仕事” があることを、 信じています。

子供の世代にも、 その次の世代にも、 四季の美しさと共に手仕事のある生活の景色が、 続いて、 繋がって、 広がって、 めぐっていってほしいと、 心から願います。

美しいお庭に見守られた秋の日に、 皆様が続けてこられた手仕事の営みと交わることでまた美しい景色へと繋がってゆくのを楽しみに、 制作に向き合ってきました。

この文章を読んでいただいている今日ここには、 どんな景色が広がっているでしょうか

-糸花生活研究所-

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

戸隠・季節の巡り ー 戸隠かごや 朗々 -rou rou-

かごの制作に使用する根曲り竹(チシマザサ)は、雪深い地域に自生します。

冬の間、深い雪に守られるように地面に倒れ越冬し、雪解けとともに少しずつ起き上がるため、雪の重みで折れないようにと初めから根元が曲がり、強くしなるのが特徴的です。

森の中には沢山の出会いがあって、整備をしながら斜面を奥へ奥へと切り開くたびに、ここにはこんな竹があったのかと嬉しい気持ちに包まれます。

「すらりとした竹はあのカゴに良さそうだ」

「この細さと長さがあれば、持ち手に使えそうだ」

「ズングリむっくりしているが練習になら使えるんじゃないか」

「目の前にある竹を活かすにはどんなかごが作れるのか」

そんなことを思いながら山の中で竹と向き合うひと時が何よりも好きです。

私と山を繋いでくれたのは、戸隠の季節の巡りと共に訪れる山仕事とそれを続ける竹細工の職人たちでした。

雪が深々と降る2月の早朝、手製の弓矢を手にやってきた職人たちは、神事が終わると矢を放ちながら

「良い竹が生えますように」

「山で熊に会いませんように」

「ケガをしませんように」

と口々に言って竹の成長と1年の山仕事の安全を祈願し、初夏には誤って筍が採られないように成長するまで毎日交代で山の中を巡回して守り、

秋には竹採りのための道づくりを職人総出で行い、いよいよ竹採りが始まります。

「山の口(やまのくち)※解禁日」が設けられ、作るかごと部材ごとに採る時期や藪を変えながら、適した材料を適したタイミングで採ることが伝わっています。

そして山仕事が終わる頃、「山の神様」に一年の無事を感謝しながら神事を執り行います。

この一年の巡りは、先人たちが技術とともに山と竹を守り、次の代へと繋ぐために行ってきたものです。

戸隠の人たちにとっては当たり前のことでしたが、私の中にとても特別な機会を貰って山に入れているのだという気持ちが湧いていました。

山があり、森があり、雪が降り季節が巡るからこそ根曲り竹がある。

そして、竹を仕事にしながらも、竹と共存するために続ける山仕事がある。

間近で体感した営み全てが、戸隠竹細工を作っています。

その中で、根曲り竹の力強さと、朗らかさをかごと共に届けることができたなら、竹細工という仕事をしていてこんなに幸せなことはないなと思いながら制作をしています。

戸隠かごや 朗々 -rou rou- 西濱芳子さん

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

出展作家紹介 Index

director’s voice での出展作家紹介をまとめました。

◎公開にあわせて、順次、リンクを追加します◎

<陶磁>

■ 青人窯

■ 安藤大悟

■ 今井梨絵

■ 榎並伸太郎

■ 加藤智恵美

■ 千田 徹

■ 添田 樹

■ 樋口 萌

■ POTTERY STUDIO K

■ 前川わと

■ 山野うさぎ

■ 山野実優

<ガラス>

■ glassworks tre

■ 鷺谷綾子

■ 相馬佳織

■ tama glass

■ 野田マリコ

■ BLUEPOND

■ makoto sakurai

■ Yu-ten

<木工・漆>

■ kino workshop

■ 坂田琢磨

■ しんこきゅう

■ スプーン榧(かや)

■ 浜西 正

■ 木工ふくよか

<染・織・布>

■ okapi

■ 佐々木のどか

■ 旅する羊

■ 樋野由紀子

■ laglag__

■ 1loom

<洋服>

■ さざなみ

<手編み>

■ 佐藤サエコ

<木工+織>

■ 糸花生活研究所

<金工>

■ 平戸香菜

■ 藤田永子

■ Little Riddle

<装身具>

■ アトリエひと匙

■ inch”

■ Emina Mizuki

■ キンノイト

■ 柴田俊恵

■ Tomoko Yuki

■ 村上 愛

<革・帆布>

■ TSU ZU KU

■ tronco

■ mnoi

■ Leather Lab. hi-hi

<草木の色>

■ アトリエ桒雨

<鹿骨細工>

■ けもの舎

<ステンドグラス>

■ stained glass Ginga

<竹細工>

■ 戸隠かごや 朗々 -rou rou-

<型染め>

■ 長沼由梨子

<箒>

■ 吉田慎司

director's voice

コメントする

戸隠かごや朗々-rou rou- (竹細工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

戸隠かごや朗々-rou rou- さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

定番の作品は小判形の椀籠です。

材料の根曲り竹は、雪深い山に自生していため

冬の間、雪の重みで折れないように初めから根元が曲がって成長します。

その姿をイメージして、ゆったりとした丸みを持ったかごに仕上げています。

高台があることで底の風通しも良く、食器を洗った際の水切りや食器や食材の収納にもおすすめです。

コップなどが収納しやすり小さなサイズからお野菜のストックにも使いやすい大きなサイズまでご用意しています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

六つ目編みのバスケットです。

私は長野市にある、戸隠竹細工のつくり手の一人として制作をしています。

六つ目編みは、かごの基本の編み方で、戸隠竹細工の多様な道具の編み方としても広く使われてきました。

「運ぶ」ためのかごを作りたいと考えたときに、戸隠竹細工で自然と使われている編み方の中で形の可能性を探したいと思い、六つ目編みを使いながら制作を始めました。

材料の幅や厚み、縁の太さや持ち手の付け方を調整しながら根曲り竹細工の力強さと素朴な風合いを感じられるように仕上げています。

かごごとに持っている表情を愉しんでいただければ嬉しいです。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、戸隠かごや朗々-rou rou-さんに起こった変化について教えてください。

A4

初めて応募に踏み切れたのが「工房からの風でした。

幸運なことに、出展が決まってから、グループ展やクラフトフェアへの参加の機会に恵まれ、そこでいただいた沢山の方々の言葉や温かな雰囲気に、「心が満ち足りる」とはこういうことなのかとハッとする感情に出逢いました。

もう一つ大きなことは、

「戸隠のかごをずっと使っているよ」という沢山の言葉を頂いたことです。

名もなき戸隠の職人たちの手仕事への信頼が巡り巡って、今の私を支えてくれている。

そのことを教えてもらえたことが本当に有り難いことでした。

山に入る時、制作している時、いつも竹に励まされながらここまできました。

そして、新しい扉を開いて出逢えた人や実感が、今の私と竹を支えてくれています。

戸隠かごや朗々-rou rou-、西濱芳子さんは、埼玉に育ち、大分県別府での竹細工技術の習得を経て、長野県戸隠で竹細工を始められた方。

別府では「真竹」を用いますが、 戸隠では「根曲がり竹」という種類が異なる竹でのものづくりです。

採集から籠編みまで一貫して行う仕事。

その先の使い手との出会いが佳きものであってほしいと願わずにはおれません。

ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の奥の方に、素直で健やかな竹かごが並びます。

戸隠かごや朗々-rou rou-さんのホームページはこちらになります。

→ click

工房からの映像も是非ご覧ください。

→ click

director's voice

コメントする

藤田永子さん(金工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

藤田永子さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

私の作品の中で、ひときわワイルドなテクスチャをしているものがあります。

灰色をベースとした中に、黒、白、茶色や金色、青っぽく見える部分など、様々な色味がマーブル模様のように広がっています。

これは「錫引き」という昔からある技法を、個人的に研究発展させ、模様やテクスチャを持たせられるようにしたものです。

ひとつ名刺の代わりになるようなものを、という思いで研究し、作り続けてきました。

最近ではこのテクスチャだけで、私の作品だと気づいてくださる方も増えてきました。

今回の「工房からの風」でもこの名刺の作品はご用意してまいりますので、ぜひお手にとってご覧いただき、いつかまたどこかで作品に出会った時にも、ピンときていただけたら嬉しいです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

「金属が好きである」「暮らしの道具が好きである」ということだけで、テーブルウェアを作り続けてきました。

ここ数年はより一層「金属であることの意義」に心を寄せながら制作しています。

その中で外せないのが、直火にかけられる薬缶などの注器です。

銅の注器は熱伝導率の良さ、カルキ臭の軽減など、良い要素をたくさん持っています。

世の中には優れた注器がたくさんあります。

人間工学に基づいて工場で安定的に生産されたもの、持ち手にプラスチックがついていて熱くないもの、電気で急速に沸かしてくれるものもありますね。

私の注器は、持つ時に布巾をご用意いただきたいですし、経年で色も変わります。

それでも毎日見ていたい、そばに置いておきたいと思える、愛らしい注器を目指しています。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、藤田永子さんに起こった変化について教えてください

A4

「工房からの風」ディレクターの稲垣さんにかけていただいた言葉の中で印象的なのが

「展示に向けては、今作りたいものから着手したほうがよい、定番のものは手が覚えているから、直前でも作れます。」というものです。

ずっと頭では分かっていたつもりだけれど、なかなか踏ん切れないことを、はっきりと言葉にして伝えていただいたことで、少しだけ心が解き放たれた気がしています。

定番のラインナップで、かつコンスタントに売れていくものが展示で求められるのは当然で、そういったものは数を用意しなければならないという、自身が勝手に作った掟の中で苦しんでいる部分がありました。

しかし「工房からの風」は良い意味で自己責任であり、言葉を選ばず言うと、売り上げが立っても立たなくても誰にも迷惑をかけない舞台です。

そう思えてから「今自分が作りたいものを作って、見せたいように見せよう。」

と吹っ切れることができました。

もしかしたら、当日はご覧になりたかった作品がないかもしれません。

それでも「今これがやりたかったんだな」と思って貰えるようなブースにして、お待ちしております。

鍛金技法による生活道具を作る若手作家のトップランナーのおひとりの藤田永子さん。

期待が大きな分、応えなければならない制作アイテムと量があるのかと思います。

今回は他者からの期待をいったんおいて、ご自身の今の制作意欲の向かう方に素直に向かってくださっているようです。

これからも展がる作家活動への滋養となるような展示、機会にしていただけることを願っています。

藤田永子さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の奥。

ホームページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

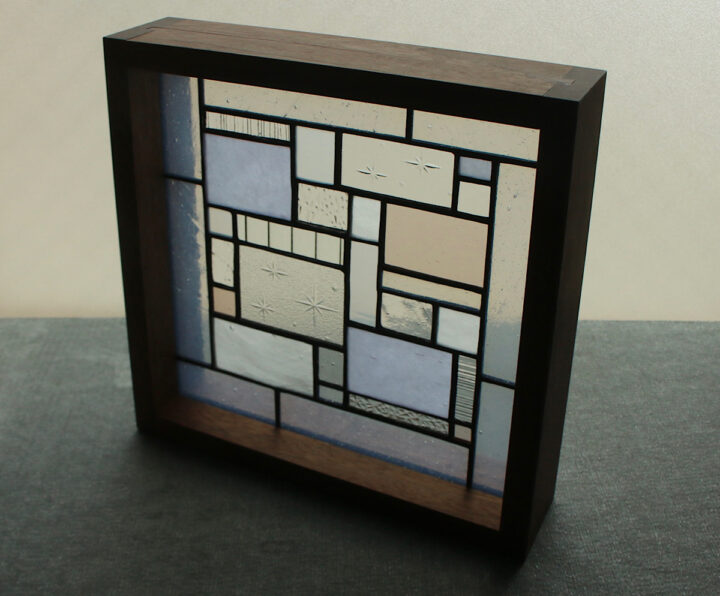

stained glass Ginga(ステンドグラス)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

stained glass Gingaさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

宮城県仙台市でステンドグラスを制作しています。

大正・昭和に製造されていた古い窓ガラスと出会い、デザインやテクスチャーの面白さに魅せられて、作品に取り入れています。

集め始めて間もなく東日本大震災が起こり、被害をうけた多くの建物が解体され、古いガラスもたくさん廃棄されました。

できる範囲でガラスを救出し、震災直後から制作し続けているのが光の建物シリーズのオブジェです。

誰かの生活を支えてきたガラスが、もう一度違う形で誰かの暮らしに寄りそえたら…そんな想いを込めて手を動かしています。

陽の光を浴びたガラスのオブジェは日々美しい姿をみせてくれますが、今回は新たに木製のコードレスランプと組み合わせる事で、暗い場所でもより一層楽しめるようになりました。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

ステンドグラスをお部屋の中で気軽に持ち運べて飾れるよう、木製フレーム型のパネル作品を作りました。

ガラスの模様や色、表情を楽しみながら、光のパッチワークを作るような気持ちで、集めてきた宝物を紡いで散りばめて生み出しています。

ガラスは光源や天候で色や見え方が変わり、毎度違う印象を受ける所が魅力の一つです。

今回は、風人として参加される木工作家のアトリエ倭さんに、美しくて滑らかな木のフレームを2つ作っていただきました。

温もりある木とガラスのコラボ作品をぜひご覧いただきたいです。

Q3

stained glass Gingaさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

宮本佳緒里さんの小物入れです。

数年前に仙台杜の都クラフトフェアに参加されている時に、繋ぎ合わされた布の色合いと留め金具使いに惹かれました。

普段からどこでもガラスのテープ巻き作業ができるように、携帯用の小物道具入れとして愛用しています。

素敵な手仕事に触れ、自分の気持ちを高めてくれる作品です。

stained glass Gingaの武田奈未さんは、2020年に出展が決まっていらしたのですが、コロナ禍のために規模を縮小したため出展いただけなかったのでした。

けれど、その後やり取りを重ね、企画展などへ出品いただき、制作を進めて来られて、ようやく「工房からの風」へお迎えすることができました。

実は武田奈未さん、革のLeather Lab.hi-hiの平間麻里さんの実のお姉さま。

今回、それぞれ応募したことを知らず、お正月に親戚の集まりで会ったときにお互いにわかって、歓声を上げたとか。

宮城県からの一緒の出展、心強いですね。

stained glass Gingaさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の奥。

ホームページはこちらになります。

→ click