-

新着情報

- 2025/04/26 director's voice 機会

- 2025/04/05 director's voice 投函しました

- 2025/03/25 director's voice 「サクラ咲く」通知を

-

月間アーカイブ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2023年11月の記事一覧

「風人からのメッセージ/工房からの風」New

長野麻紀子さんから

風人、長野麻紀子さん(Anima uni)からのメッセージをお届けします。

2011年の初出展時、長野さんのウルトラ級の優しさに気づいてしまい!

風人さんをぜひにとお願いしてきました。

今回は、主にコルトン広場で出展作家のサポートを手厚くしてくださいました。

生物学を専攻し、英語も堪能な長野さん。

風人のことを「wind seekers」と訳しました。

箒の吉田さんなど、その訳のすばらしさにたましい撃ち抜かれ(笑)ておりましたが、私もまさにです。

それは、英語ができるからではなく、道を求めているからたどり着けた言葉なのだと思います。

wind seekers

と題されたテキスト、皆様に共有いたします。

2023 Nov

工房からの風 vol.21が終わった。

嵐の眼のように穏やかでやさしい光に満ちて。

長いと言えば長く、しかし短いといえば流れ星の如く瞬時に過ぎ去ったような瞬間の堆積たる時間が流れた。

悔いのないようやり切りたいと願っていたが、十分に役に立てたのだろうか。

時々で、できうる限りをお還ししたいと手足頭に心を動かしてきた。

しかし新芽はやがて枯ちる。

それはなんら寂しいことではなく、健やかなる代謝ととどまることなき循環こそが自然のなりわいであるのだと、庭が教える。

わたしは一枚の枯れ葉となり、朽ちながら微かな養分をまたきた場所へと還し、なもなきものへと帰りゆく。

豊潤なる土壌は、雨、風、光、微生物、大小様々な生物の織りなす時の錦。

工房からの風という場に、比喩ではなく実存として庭が育くまれ、来訪者の隣にあり続けることの意味を、おもう。

風人としてご一緒させていただいたこと、共に過ごしきた明るい時間、先達、仲間たちを想う。

さまざまの出逢い、しみじみと胸を打つ幾多の場面。

稲垣さんというひとりの、水先案内人の、明るい灯に照らされ、互いに照らしあいながら、これまで実に多くの小舟がそれぞれの、時に苛烈で時に安寧なる流れを懸命に渡りゆき、いまもまた地上のどこかで流れを漕いでいく。

工房からの風に流れる流れは、いつもどこまでも限りなくやさしくあたたかく、朝露から涙のひとしずくまで、すべてが恩寵に満ちていた。

さいわいなるしらべが空に流れ、手入れの行き届いた、しかし自然そのものの輝きに満ちた草花が風に揺れて、慈雨ふりそそぎ、行き交うひとびとはやさしい微笑みに満ちて咲きほこっていた。

流転を続けながらいつもかわらずそこはサンクチュアリであった。

誰もが懸命だったから。

そのことすら忘れるほどに。

手から手へと渡されつながるバトン。

帰り際の晴々としたまなざし、笑顔・笑顔。

不穏の世すら颯爽と渡る世代の力強い立ち上がりを見守ることができた今年。

言葉にしつくせぬほど多くの学びを実践的に得た場だからこそ、未来ある若人へと譲り、つないでゆかねばならぬ。

ひとときならずこの場にたずさわれたことを誇りに、わたしはわたしの孤独の舟を果敢に漕ぎ進んでゆかねばならぬ。

未来は曖昧模糊としてあまりに不とうめいで、眠れぬ夜もあるだろう。

しかし、決まりきった路になどそもそも興味などなかったはずだ。

旅はつづく。

この星のうえ、空のした、巡りゆくせかいの片隅で。

あらたなる地平線を探して、それぞれに、ゆるやかに、交錯しつつ、まっさらな水面にあたらしい弧を描く。

・・・

稲垣さま

風人としてご一緒させていただき本当にありがとうございました。

稲垣さま、本間さま、宇佐美さま、スタッフの皆さま、風人、庭人、警備、設営、運営で会場を見守ってくださった方々、そして各地から精一杯を持って駆けつけてくださった出展作家の方々。

みなさまと共に過ごしきたすべての時間が、大切な宝物です。

こころからの尊敬と深い感謝をこめて。

Anima uni 長野麻紀子拝

『 工房からの風という場に、比喩ではなく実存として庭が育くまれ、来訪者の隣にあり続けることの意味を、おもう。』

『 工房からの風に流れる流れは、いつもどこまでも限りなくやさしくあたたかく、朝露から涙のひとしずくまで、すべてが恩寵に満ちていた。』

『 流転を続けながらいつもかわらずそこはサンクチュアリであった。

誰もが懸命だったから。

そのことすら忘れるほどに。』

どれもが想いを正確に磨き抜いた珠玉の言葉で、詩そのもの。

このような想いの方たち「風人」さんが、出展作家を支え、「工房からの風」の骨格となってくださっていること。

あらためて、深く、しみじみと感謝したいと思います。

風人からの風の映像もトリ(最後)に登場されています。

→ click

長野麻紀子さんのHPはこちらです。

→ click

風人からの風 映像公開

「風人からの風」テント

このような展開で臨みました。

→ click

制作公開やトークイベントの最中も、オリジナル映像を放映していました。

岡林厚志さん(hyakka)が編集してくださった制作の光景、まさに「工房からの風」。

(木工作家さんですのに、なんでしょう、この映像編集力!!)

内容はこの方々

片田学-木工 ボウル制作

勢司恵美-竹細工

大野七実-陶芸

岡林厚志(hyakka)-木工 家具つくり

香田進・香田佳人(アトリエ)-木工

和泉綾子(RIRI TEXTILE)-染織

鈴木友子(もくのすけ)-木工 挽き物

長野麻紀子(Anima uni)-金工 装身具

なんといったらよいか!

かっこいい。

手や身体の動きが美しい。

テロップに書かれている言葉が珠玉。

・・・

46分と長いものですが、ぜひご覧ください。

こちらです。

→ click

尚、この映像を含め、今年の映像はこちらにあります。

kouboukaranokaze → click

そして、昨年までの映像はこちらにあります。

工房からの風 → click

こちらの都合で分かれてしまったのですが、同じ運営ですので、共にご覧くださいませ。

便宜上、youtubeにあげておりますが、もちろん!ユーチューバーではありませんので(笑)

アーカイブ的に活用できたらと思います。

皆様にもそのようにご活用いただけましたら幸いです。

では、ぜひご視聴くださいませ。

そして、以下は岡林さんが撮影くださった風人さんたちのショット。

風人からの風

ニッケ鎮守の杜、花壇の奥に二基のテントが建ちます。

風人からの風

企画運営から、企画運営をサポートくださる出展経験のある作家の方々。

今年は16名の作家が担ってくださっています。

出展作家の方々が輝けるように、搬入、搬出、各種サポートといわゆる「黒子」の存在。

けれど、風人作家の方々にも、この役割が結果として進化成長の機会にしていただけたら!

そう願って、数年前から「風人企画」を実行してきました。

その中のひとつがこの「風人からの風」テントです。

内容をお知らせいたしますね。

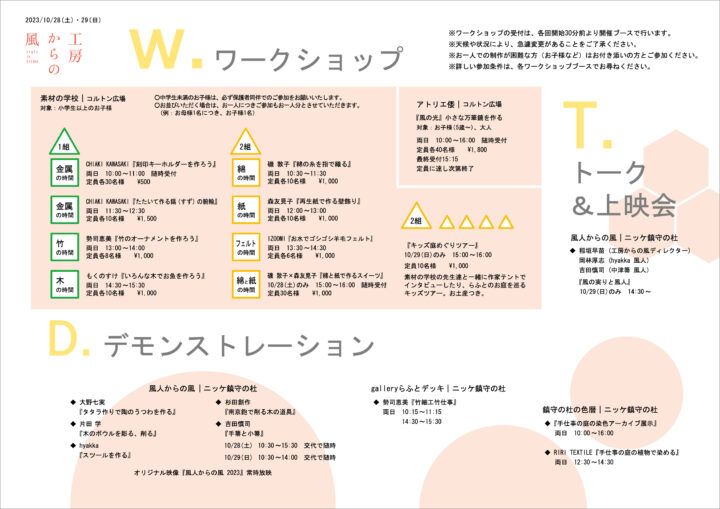

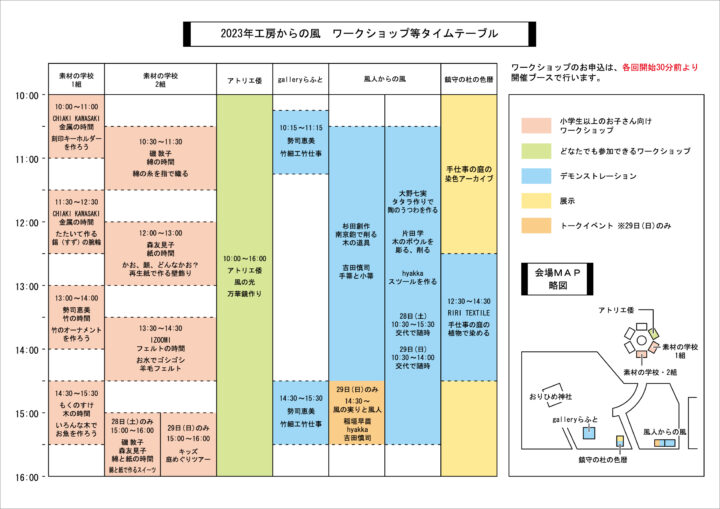

【制作動画放映】

〇工房での制作動画を上映します。

anima uni※ 金工

アトリエ倭 木工

大野七実 陶芸

片田学 刳りもの

勢司恵美※ 竹細工

hyakka※ 家具

もくのすけ 挽きもの

吉田慎司※ 箒

RIRI TEXTILE※染織

※は制作動画に、インタビューに基づいた作り手の言葉が添えられています。

編集・制作 :岡林厚志(hyakka)

51分構成。

会場ではBGV的に放映しています。

会場に公開するQRコードで、あとで見ていただくこともできるようにします。

【デモンストレーション・制作工程公開】

大野七実(陶)

「タタラ作りで陶のうつわをつくる」

片田学(木工)

「木のボウルを彫る、削る」

杉田創作(木工)

「南京鉋で削る木の道具」

hyakka(木工)

「スツールを作る」

吉田慎司(箒)

「手箒と小箒」

【上映会&トーク】

「風の実りと風人」

映像制作、インタビューを通して見えたこと、作り手同士の交流の中で得られるものについて、映像を交えて解説します。

稲垣早苗(工房からの風ディレクター)

岡林厚志(hyakka・風人)

吉田慎司(中津箒・風人)

皆さん、ひたむきに、真剣に取り組んでくださって。

惜しみなく行ったことは、きっとこれからの宝物になっていかれるように思います。

その実りのかたちですから、見応え、聴きごたえたっぷりと思います!

こんな感じの構成です。

使い手、作り手。

「工房からの風」に何かを感じてくださったら、ぜひ各テントをのぞいてみてください。

出展作家の方々も、風人からの風テント、タイミングをみつけて見に来られたらいいですね。

岡林厚志さん(hyakka)のインスタグラム → click

大野七実さんのインスタグラム → click

吉田慎司さんのインスタグラム → click

に、熱い!想いや情報が詳しく書かれていますので、合わせてご覧ください。

では、他に、素材の学校、鎮守の杜の色暦、アトリエ倭企画、、、を別記事でご紹介してきます。

根は深く、風は新しく

6月の暦、間もなくめくる頃となりました。

今年の「工房からの風」まで、ちょうどあと4か月!

準備もここから佳境に入っていきます。

風人を担ってくださっている、箒を作る吉田慎司さんが書かれた「工房からの風」の記事が掲載されました。

社会デザインをテーマに研究されている立教大学名誉教授の中村陽一さんのサイト。

こちらに、吉田慎司さんが「この手で変えられる世界の一部 箒で伝えられるもの」という記事を連載中です。

→ click

独自で異なる色を放つ場所

根は深く、風は新しく

特別な「場」として育まれてきた理由

という各段落に書かれているのは、実体験を基にした吉田さんの考察。

企画者の私が気づかなかったようなことも、客観的に感じて文章化してくださっています。

「・・・植物の声を聞きながら、伸び伸びと育つように手を入れ、共存し、互いが幸せな関係を築く。そんな庭なのだと思う。」

会場の一部、ニッケ鎮守の杜について書かれたくだりも、「植物」を「作り手」に置き換えて読むと、そういう場でありたいなぁと思うのでした。

「・・・作り手一人一人の力は、大きくはないかも知れないけれど、一つ一つの輝きはどこまでも尊く眩く、必ず誰かの希望となるものだと僕は信じている。

出展者、来場者、運営者と共に仕事を喜び、認め合える場所。

繋がりを得て、自らを深め、次へ進む礎となる場所に関われていることを、とても嬉しく、誇りに思う。」

今年の「工房からの風」も、ぜひそのような場になりますように!

出展作家の方々、風人さんたちとともに、この夏を豊かに送りたいと思います。

映像公開のお知らせ

「工房からの風」当日、花壇の奥に「風人からの風」というテントがありました。

20回展を記念して、年表やさまざまな展示物、掲出物、のほかに、映像も放映していました。

小泉すなお (陶芸) いとうゆり撮影

㔟司恵美 (竹細工)本人撮影

アトリエ倭 (木工) 本人撮影

RIRITEXTILE(染織) 中川碧沙撮影

大野七実 (陶芸) 本人撮影

岡林厚志 (木工) 本人撮影

編集 岡林厚志 敬称略

工房からの風の名のごとく、工房など制作の現場の光景が伝わるようにと、風人さんたちが作ったものです。

期間限定で公開いたします。

是非、ご覧くださいませ。

→ click

風人:岡林厚志さんから

無事帰宅しました!

このメールをいただき、一区切りです。

あとほんの数名の方からをお待ちしていますが、この場の「凪ぐ浜の宝もの」の記事は、このへんで閉じたいと思います。

早、1週間、ですね。

私自身も力仕事、事務仕事、さまざまな風の後のあれこれに加え、

身心整えにも意外と時を要し、たくさんのメール全てにはお返事がとてもできそうにありません。

そして、確実にNEXTの仕事の波がやってきますね。

作家の皆様もきっとそうだと思います。

ひとときしっかりと今回のことを見つめ直し、できれば言葉に記して、そして、次へ。

こうして、また、お互いが今より熟した仕事でご一緒できますことを願っています。

:::

最後には、風人さんを代表して、いただいたメールをご許可をいただき転載しますね。

出展作家さんのメール99%に、風人さんへの感謝が記されていました。

(そして、ほんとうに多くの出展作家の方が、「工房からの風」のお客様があたたかい。

作品や作り手をちゃんと見てくださるすばらしいお客様だったと記されていました)

私からもこの場からあらためて御礼申し上げます。

自分のためじゃなくて、誰かのために、こんなにも楽しく動いてくださる方たち。

この気持ちが、また次の、未来の風人さんになって、よきものづくりにつながっていったらいいなぁと思っています。

今回、「風人からの風」という花壇の奥のテントで展開くださっていたのが、

大野七実さん、岡林厚志さん、吉田慎司さん。

代表して、岡林さんからのメールをご紹介いたします。

長い準備期間を経ての本番の2日間、本当にお疲れ様でした。

そして、ありがとうございます!

20回の記念の年をお天道様も祝福しているかのような気持ちのいい晴天でしたね。

お庭の草花もとても美しく(秋明菊が本当に綺麗でした…)、おかげでたくさんの笑顔に溢れた2日間になったように思います。

僕もお手伝いさせて頂くようになってから、ここまで何の心配もなく晴れるのは初めてで、とても楽しい3日間になりました。

本当に何よりのプレゼントでしたね。

昨日は久しぶりにぐっすりと眠りました。

朝、木の葉の影映るカーテンを開けると、3日前まではまだ青い葉をつけていた庭の木々がちらほらと紅葉し始めていました。

ふと家の中の方に視線を移すと、子どもたちが忙しなく学校の準備をするなか、

南の窓から低く長く差し込んだ陽光が部屋のなかのもののかたちを写し取り、北の壁に影絵を作っていました。

まるで、工房からの風が吹き渡り、季節を一歩進ませたような、浦島太郎のような?気分に落ち入ってしばらく見入っていました。

そんななかテレビのニュースを何気なく観ていると、世界初のキリン研究者である89歳の女性が、若者に向けた言葉としてこんなことをおっしゃっていました。

「自分の船を他人に押させるな」

あまりにタイムリーな言葉に、必然的に風のことを連想しました。

自分の船は、自分独りで漕ぐもの。

行く方角を見定め、時に波に揉まれながらも、必死に櫂を漕いでゆく。

独りで船を進ませるのは辛いこともあるけれど、そんなとき、ふとあたりを見渡すと、同じように独りで船を漕ぐ人たちがいる。

向かう先はそれぞれで、併走する船もあれば、すれ違う船、前を横切る船もある。

それでも、船が近付くひとときに、こんな挨拶を交わせたら。

「こんにちは、お互いがんばりましょう」

それは船を進ませる大きな力になり、挨拶を受け取った方は、また別の場所で別の船に挨拶を交わし、

そうして工藝という大海原全体が温かな温度を持ったものになれば、ひとりひとりの漕ぎ手にとっても希望のあるものになることでしょう。

工房からの風は、その大きな一端を担っている場所だと思っています。

20回という長い時を通して、稲垣さんはじめ、スタッフの方や風人の方々が作り上げ、連綿と繋いできた想いが今、とても慈愛に満ちた場を作り出している。

僕もそれを受け取った一人として、次に繋いでいけたらと思っています。

20回、本当におめでとうございます。

ありがとうございます。

ゆっくりとはなかなかいかないかもしれませんが、

どうぞお身体しっかりと休めて下さい。

長文失礼しました。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

hyakka

岡林 厚志

岡林さんは5回風人さんを担っていただきましたが、続けてくださる中で感じてくださったことが深くてありがたく、そしてちょっと驚いてしまいます。

惜しみなく我がこととして取り組んだ人だけが感じる何かなのでしょうか。

風人さんたちから、いつも私は学んでいるように思います。

目先の損得という小さなものごとで心を留めないで、

もっと大きな喜び、手応えに向かって漕いでいきたいですね。

その折々に手に実った作品を携えた作家の方たちと、この場で出会いたいと思います。

第20回「工房からの風」に関わってくださいました皆皆様に心より感謝申し上げます。

佳き出会いの風にのって、また、ぜひお会いいたしましょう。

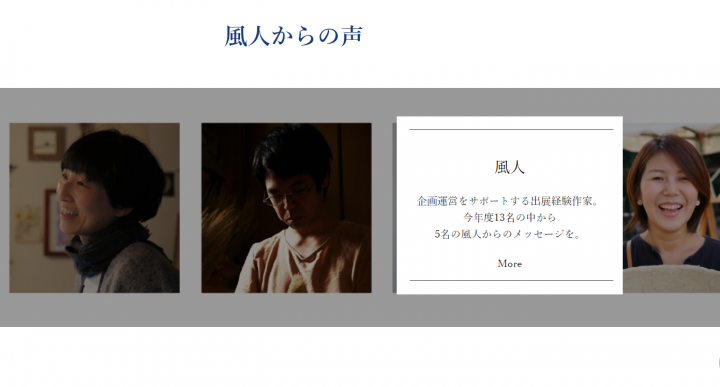

風人からの声

出展作家からのメッセージ。

怒涛の!公開になっておりますが、お読みいただけましたでしょうか。

毎年、私たちが思う以上にこの記事を読み込んでくださる方がいらして、

「予習してきました~」と、おっしゃるお客様も多くなってきました。

もちろん、白紙の状態、まっさらな気持ちで作品にま向かうのもよし、ですね。

一方、作家からのメッセージを読んでから作品に触れるのも、味わいが一層増すかもしれません。

ここまでで24組の出展経験のある作家の方々からのメッセージをご紹介してきました。

ここからは、初出展の30組の方々からのメッセージをご紹介していきますね。

ところで、もう、ご覧いただけましたでしょうか。

20回展記念、アニバーサリー特設の頁。

本日は、風人からの声 という記事が公開になっています。

→ click

でも、どうしてもここでもお伝えしたいフレーズをひとつ。

新たな作り手が得た希望と喜びは、ものづくりの世界にとっての希望と喜びです。

それぞれの力で肥沃になった大地が、工芸という樹を強く、深く、伸びやかに育ててくれるものと僕たちは信じています。

これからも自身のためにも、僕たちの愛する仕事のためにも。

これは、箒をつくる吉田慎司さんのフレーズ。

『新たな作り手が得た希望と喜びは、ものづくりの世界にとっての希望と喜びです。』

なんて素敵な想い、言葉でしょう。

吉田さんご自身も1984年生まれと若き作り手ながら、

自らの後というより、共に進む人たちへの愛と、工藝、ものづくり自体への愛に満ちた言葉に心打たれました。

自分だけがいい、のではなく、このような想いがきらめいてる「工房からの風」でありたいと、あらためて思ったのでした。

特設頁、ぜひ何度もご覧いただけましたら幸いです。

→ click

:::

ひとつ、補足を。

こちらは、特設頁にも載せた画像。

2020年「工房からのそよ風」という、縮小開催の時の風人さんの写真です。

「工房からのそよ風」は、会場がニッケ鎮守の杜だけで、出展作家数もうんと限られ、開催時間も短かったので、出展作家を送り出して、尚、お日様が出ていたんですね。

夕焼けがきれいだったのです。

いつもは出展作家全員を送り出すと真っ暗闇。

そのような中で記念撮影なんてとても思いつかない状況ですので、

風人さんとの貴重な記念撮影は、この日のこれだけなのでした。

ささやかな開催ながら中止とせず、二年続けて行ったこと。

正解はありませんが、振り返ってみると、小さくとも続けてきてよかったと思っています。

そして、配慮を続けながらも、ようやく通常開催を迎えられることを、皆様と共に喜びたいと願います。

アトリエ倭・香田佳人さんより

「工房からの風」という大波が退いた後、浜辺に散らばる宝物のような想いや言葉を綴っていく「凪ぐ浜の宝もの」。

出展作家ではないのですが、風人(かぜびと)さんとして企画運営にお力をいただいた

香田佳人さんからのメッセージを今日は掲載させていただきますね。

:::

アトリエ倭の香田です。

今年の「工房からの風」、お世話になりました。

ありがとうございました。

果敢に攻められなかったと稲垣さんは言っていましたが、クラフト展が相次いで中止の中、開催をしたことがまず充分に果敢だったと思っています。

ほぼ、当日のお手伝いのみでしたが、今年の「工房からの風」に関われたことをとても嬉しく思っています。

ありがとうございました。

今年は作家さんが来てくださることが多く感じました。

久しぶりにお会いできる面々が、皆さんお庭で伸び伸びとされていて、マスクをしていても笑顔なのが伝わってきました。

やはり自分達もそうですが、「工房からの風」は

作ることの根っこにある、本当に庭のような場所だと感じています。

その場所を、コロナ禍の中でも気持ち佳く開いてくださったことが、何より作り手の励みになったと思っています。

日曜日に帰って来て片づけをしながら進君が

「やっぱり風は楽しいな…」と、ぽつんと言いました。

なんだかそれに、全てが凝縮されているような気がしました。

風は、やっぱり楽しいです。

来年は20回展ですね。

どんな企画になっていくことでしょう。

またゆっくりお話しできますように。

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

:::

初日、晴天の中のにぎわい。

日曜日、小雨の中、いつもよりは静かな人手ながら、その分、お客様とじっくりお話をされた出展作家が多かったように思います。

過去に出展くださったことのある作家の方も、ほんとうに多く来てくださっていて、

その方々と出展作家、そして、風人さんたちという作家の方々と「作家さん度!」も高い会場でしたね。

しばらく顔を合わせての交流がしにくかったので、貴重な時間だったと思います。

ワークショップやデモンストレーション、トークイベントなど「人を集めて行う」企画を今年は見送りましたので、

純粋に展示販売だけだった第19回「工房からの風」。

今年だからこそ、その分、展示をじっくり見ていただけた良さもあり、

やっぱり、ワークショップなど展示だけではないこともとっても意味があるのだと、あらためて気づかされた会でもありました。

『開催をしたことがまず充分に果敢だった』

という佳人さんの言葉、ありがたく心に沁みました。

20回というアニバーサリー展に向かって、今から夢を膨らませていきましょう。

画像は。昨年の「工房からのそよ風」のときのワークショップのもの。

youtubeにも画像がありますので、あらためてりんくしますね。

→ click

アトリエ倭(香田進さん 香田佳人さん)木工

Q1

アトリエ倭さんは、「工房からのそよ風」では、どのようなことをしてくださいますか?

また、どのような作品を展示販売されますか?

Q2

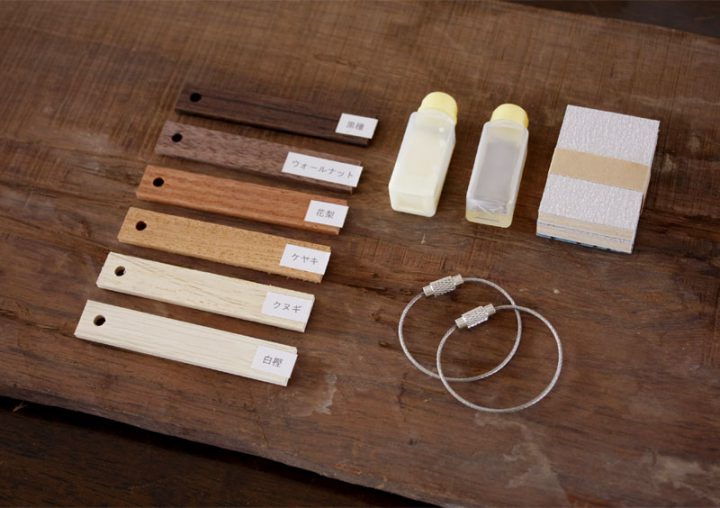

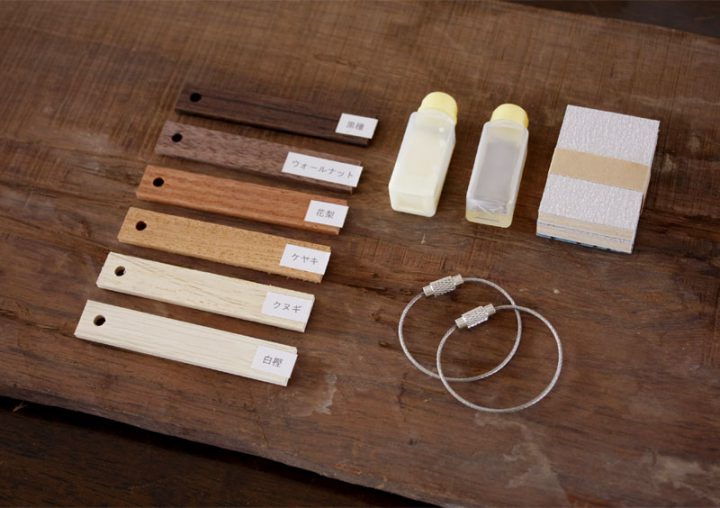

今年は『風のバトン』というタイトルのワークショップをご用意しました。

毎年「工房からの風」がひらかれるニッケ鎮守の杜に立つ木の枝を使った、キーホルダーを作るワークショップです。

桜、白樫、クヌギ、月桂樹、マテバシイといった木を剪定した時に出た枝を分けていただき、キーホルダーの材料の一部に仕立てました。

まだ自宅で過ごす時間が多く続きそうな毎日に、

『ただいま』『おかえり』と渡し合う言葉がより大切になるように、

そして今年のそよ風が来年の風へとつながることを願って考えた、小さなバトンです。

こちらはキットのカタチでお渡しし、感染拡大予防対策を行ったうえで一部会場でも作っていただけます。

YouTubeにあげていただく映像を作成していただきましたので、それを見ながら制作もできます。

こちらをぜひご覧ください。

→ click

また、2012年の「工房からの風」への出展がきっかけで作り始めた、木の文具の展示販売も致します。

オイル仕上げの文具は使うほどに手に馴染んでいき、艶を増していきます。

佳き出逢いの風に恵まれて生まれた作品達、ぜひ手に取ってご覧いただけたらと思います。

Q2

「工房からのそよ風」は、風人さんと一緒に創ってきましたが、

ご来場くださる方に、どのようなところを見て、感じていただきたいですか?

A2

この春から当たり前だったことが当たり前でなくなって、

会いたいひとに会いに行けなかったり話したいひとと話せない日々が続いてきました。

そんな中でもつくることは、いつも先を照らしてくれていたように思います。

食べたり飲んだり生きることに直接干渉しないものだからこそ、

心を豊かに保つにはひとの手で丁寧につくられたものの世界が必要なように思います。

作るひとは手が止まる気持ちの時もあったかもしれないけれど、

使ってくださる方達の存在や発表できる場があることが、いつも支えになっていたと思います。

今年は出展を予定されていた方全員の出展は叶いませんでしたが、

それでも今年出来うるベストの小さな輪で照らし続けた先に、また明るい日々が待っているのだと思っています。

来年の「工房からの風」へつながる、工房からのそよ風。

それぞれの、今の佳き進みを見に来ていただけたらと思います。

〇風のバトンの素材にも使わせてもらった「ニッケ鎮守の杜」の木々

Q3

アトリエ倭さんの「工房」で、特に大切な、あるいは愛着のある「道具」を教えてください。

A3

建具屋出身なので手道具も多く使いますが、このところ自分たちの仕事を特徴づけているのは糸鋸を使った仕事のように思います。

道具が増えていくことをとても面白く思っていて、それに伴い仕事が変化していくことを楽しんでいます。

デザイナーと職人というユニットだからこその仕事を、これからも続けていきたいと思っています。

+++

コロナ禍の中で模索した「工房からの風」の在り方を、アトリエ倭さんともずいぶんお話しさせていただきました。

デザインすることは、想いが伝わるようにかたちにすることでもあるので、

デザイナーであるも佳人さんとの会話の中から、今回のさまざまなことがかたちになったようにも思います。

そして、優しくって力持ちの進さんが、当日のさまざまな大変なことも支えてくれると思うと、ほんとうに頼もしい気持ちです。

2014年から「風」をテーマに企画してくださってきた会場内でのワークショップ。

毎回100名以上の方が参加くださる人気のブースなのですが、コロナ禍の中で集ってのものづくりが難しいことになりました。

そこで、ワークショップキットを作って、それを持ち帰っていただき、YouTubeでの映像を見ながら作ってもらおう!

そんなことを考えついて、映像を作成しました。

こちらからもご案内いたしますね。

→ click

「風のバトン」のキットは、当日、アトリエ倭さんのテントで販売いたします。

(状況によっては、テント内で、少人数でのワークショップも可能かもしれません!?)

アトリエ倭さんのインスタグラムはこちらです。

→ click

川崎千明さん 金工

Q1

川崎千明さんは、「工房からのそよ風」では、どのようなことをしてくださいますか?

販売作品には、どのような作品がありますか?

A1

真鍮版で、動物の形のしおりを作ります。

鏨(たがね)という道具を使って、動物の毛並みを1本1本刻印していく様子をご覧いただこうと思っています。

少し地味ではありますが、手元の細かい作業を見ていただければと思います。

昨年から取り組み始めた真鍮を使ったしおりシリーズなのですが、

立体感の無い平面の中で、刻印する線によって動物の表情や、ふわふわとした質感を表現できたらなと、あれこれ模索しながら制作しています。

作品の販売は、しおりシリーズと、シルバーを中心とした動物の形のジュエリーをお持ちいたします。

楽しい動物園のような空間にしたいです。

Q2

「工房からのそよ風」は、風人さんと一緒に創ってきましたが、ご来場くださる方に、どのようなところを見て、感じていただきたいですか?

A2

例年とは違った形での開催ですが、秋の美しいお庭の中でゆったりと、楽しい時間を過ごしていただきたいです。

つくり手と使い手が直接会う機会が減ってしまっている今、作品を見て、手に取って、交流することができる場は以前よりも特別に感じます。

工房からの風が持つエネルギー、楽しい空気を、そよ風ではありますが感じていただきたいです。

Q3

川崎さんの「工房」で、特に大切な、あるいは愛着のある「道具」を教えてください。

A3

荒し鎚(あらしづち)です。

荒し鎚とは、金鎚の表面に荒し加工をしたもので、この金鎚で金属をたたくと、そのままのテクスチャーを金属につけることができます。

学生時代に作ったものなのですが、この荒し鎚でたたくと、硬い金属の表面があたたかみのある柔らかい雰囲気に仕上がります。

良い仕事をしてくれる、大事な道具のひとつです。

+++

動物が好きで、動物園に通いつめて!いる千明さん。

その作品には、千明さんならではの観察眼による繊細で愛らしい表情が現れています。

動物の毛並みをこまやかに表現する制作公開も必見ですね。

川崎千明さんと長野麻紀子さんは、同じテントで展開します。

おふたりは金工の学び舎での同級生とのこと。

不思議な巡り合わせで、「そよ風」の中一緒に展開くださることになりましたね。

長野さんの植物、川崎さんの動物と、楽しく美しい動植物園がおりひめ神社の脇に出現します。

川崎千明さんのホームページはこちらです。

→ click