-

新着情報

- 2025/10/29 director's voice 榎並伸太郎さんからのことば

- 2025/10/29 director's voice 樋野由紀子さんからのことば

- 2025/10/29 director's voice 佐藤サエコさんからのことば

-

月間アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2025年10月の記事一覧

「出展作家紹介/工房からの風」New

director's voice

コメントする

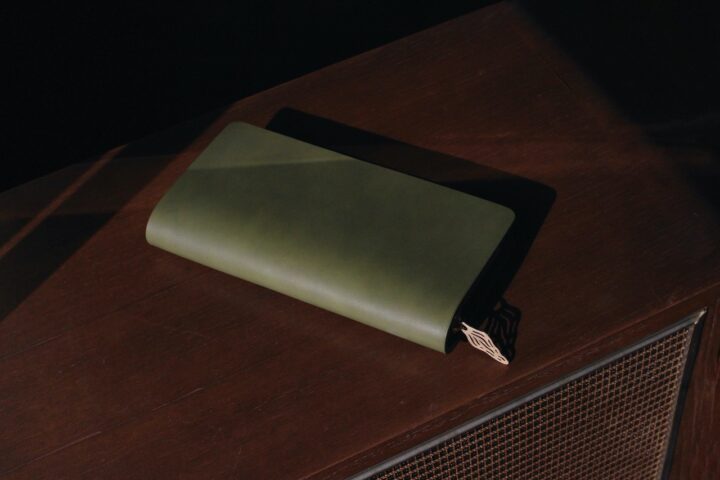

mnoi(革)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

mnoi(ムノイ)さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

mu long wallet

縫い目を無くし革本来の力強さ、大小深い浅い傷をも美しく、その人の軌跡や装飾にと考えています。

そこへ一つ一つ透かし技法を施した真鍮チャームを合わせ、陰影や空気の流れ、日々のふとした瞬間を感じられるようにと想いを込めて制作しております。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

珍しい和牛を使ったバッグにはワックスやオイルが多く含まれ深く艶やかに、季節の変化も楽しめます。

形状維持能力や繊細な表情を活かした膨らみや滑らかな形、彫刻のような佇まいへと育っていきます。

Q3

mnoiさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

部屋の片隅で偶然見つけた大塚の祖母のミシン椅子。

座り心地や高さも丁度良くとても気に入っています。

僕はお会いした事がないのですが椅子を通じ、ミシンの前に座ることで、モノを作る喜びやその人の面影を感じ繋がっているように思います。

座面はこの椅子のため探したカピパラの革に張り替えています。

『革職人と金属装飾家の夫婦ではじめたムノイ

ただの日用品としてだけではなく

今、その空間にある モノ としての美しさ、力強さを』

mnoiさんのホームページの冒頭で綴られている紹介文。

美しい存在感を醸し出すバッグや革小物は、おふたりの感性と技術のハーモニーから生まれてきます。

mnoiを立ち上げて若々しい2023年に出展くださってからの今年。

アイテムの多さよりも高い完成度のひとつひとつの作品群。

作家自らのご説明のもとに、ぜひゆっくりご覧いただければと思います。

mnoiさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入って右側のテントの並び。

お隣は、草木の色の「アトリエ桒雨」さん。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

アトリエ桒雨(草木の色)

Q1

工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

アトリエ桒雨(そうう)、藤本里菜さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

草木の顔料です。

そのままではこの世に留まれない草木の秘めた色。

草木染めは物質を通して草木の色が、この世にあったということを喜びをもって確認する作業でした。

草木の色はどれも、なぜか懐かしく美しく。

その色がどこから来ているのか知りたいと願い、色をそのものとして留め手にすることは出来ないものか思案する中、草木顔料とも出会い制作を続けています。

草木顔料は自然の色の結晶です。

古来からの方法を学び、より自然に近い材料を使用出来るよう研究し制作しています。

化学物質のみで作られた顔料や染料が主流になる以前のあたたかで美しい色。

季節と共に繊細に移ろう草木の色、現在200種以上の草木から色を頂いています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

草木の原石クレヨンです。

草木花の色が地に帰っていくようなひとつの植物からの色の機微を地層の様に積み重ねて制作した石に見立てたクレヨンです。

櫨蝋の美しいつや感が移ろいの色を引き立たせてくれます。

使用していく度、角が取れ地層の様なグラデーションが現れ、石の様に模様、形を変えていきます。

色を純度の高いものにするため顔料の余分な塩(えん)を取りのぞき粉砕後の顔料をさらに手挽きし高配合しています。

Q3

アトリエ桒雨さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

染め場の自然光のさす透明な天井です。

アトリエは築100年程の建物を改装しており、元々は納屋の様に使われていた所を一から手を入れ染め場を作りました。

その際に自然の光が入る様にしたいとのわがままを、夫が案を出し大工さんと共に施工し叶えてくれました。

自然の色は、自然の光の中でこそ現れてきてくれることを実感させてもらえるなくてはならないものです。

日々、その日の光の中で草木の色を探しています。

桒雨

桒とは桑の異字体で「そう」と読みますので、桒雨は「そうう」。

届いた応募用紙、何度も何度も読み返しました。

23回目にして初めてのジャンルでしたらから。

藤本里菜さんは染織の人間国宝のもとで学び、その先に色そのものを作り出して、人に手渡していく仕事を拓いて来られたようです。

具体的には「顔料」や「クレヨン」の販売。

これらは、ものづくりのプロが欲するものでもあり、私のような素人でも何かを描きたくなる絵心を刺激する魅力に満ちています。

自作の染色布の展示もあわせ、今までの「工房からの風」では見られなかった作品構成が現れること、楽しみで仕方ありません。

アトリエ桒雨さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜のゲートを入って庭園の縁に沿って並んだ4つのテントにひとつ。

okapiさんの隣です。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

okapi (帆布カバン)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

okapiさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

messenger bag

普段からジェンダーレスを意識して制作しています。

このmessengerは特に年代、ジェンダー関係なく様々な方に使っていただけるものになっていると思います。

小さなお子さんのいる方には、様々な着替えやおもちゃなど沢山のお子さんのものを入れるカバンとして、

ジムやピラティスなど着替えや室内用シューズなどを運ぶカバンとして、

1泊の出張用として、

時を経て変化する生活環境に対応できるカバンです。

毎回描くカバンの柄によっても随分雰囲気が変わります。

migiwa / 海や川の水の流れの際(汀)の様子

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

STORM

大好きな家族の可愛い子どもの名前がSTORMと言います。

わたしは彼がお腹の中にいる時から生まれてくるのを楽しみにしていました。

生まれてからも可愛くて大好きで、彼がこの世界に出てきたことに素晴らしさを感じています。

彼の名前からインスパイヤされて、彼の名前の付いたカバンを制作したくて作ったカバンです。

STORMという柄の名で、何種類かのカバンの形で展開しています。

最近は色の組み合わせを、白×黒、黒×白、白×シルバー、黒×ゴールドと、様々試してみています。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、okapiさんに起こった変化について教えてください。

A4

クラフトフェアに参加するのはとても久しぶりで、わたしのプロフィールの中では珍しい機会です。

参加が決まったことで、デザイン、アート、クラフトとフットワークを軽く保ち、それらを横断するように活動することが、自らの特色として際立つことができるのでないか、と思うようになりました。

普段から自分の制作するカバンを「日常で持ち運べるArt Piece」のようなものにしたいと考えています。

技術を伴ったクラフトとしてのカバンをより意識して制作、活動することが、今後できるのではないかと考えられるようになりました。

「工房からの風」の会場に、アートピースのような帆布のカバンがたっぷり並ぶと晴れ晴れと気持ちよいでしょうね。

okapiさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、ゲートから入って右側、野田マリコさんのお隣です。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

野田マリコさん(ガラス)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

野田マリコさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

「紡ぐ実シリーズ」です。

作り始めて15年程、毎年のように新作を発表してきました。

コンセプトは夢を紡ぐ実。

私は幼少から毎日リアルな夢を見るのでまるで二つの世界を生きているように感じる時があります。

その世界にはこんな実たちが実る樹があるかもしれない。

忙しい日常から一時でも心を遠くへ飛ばせるような存在になれたらと思います。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

鋳造技法で作る氷のような花入れたちを是非お手にとっていただきたいです。

硝子のかたまりが好きなので、その美しさを感じていただける氷のような花入れは、色を抑えながらもどっしりと存在感があり、植物の魅力を一層引き立てる事を目指しています。

永く暮らしと共にあるひと品になりますように。

Q3

野田マリコさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

制作時に作業場から見える「裏庭」です。

作業の合間に庭をぐるりと一周しながら枯れた花を摘んだり雑草を抜いたり伸びすぎた枝を切ったりしているとふわーっと心が軽くなります。

ライフワークとして花入れを作っているので、庭の植物は仕事にも欠かせません。

新しいデザインの作品を作った時などは、植物の良さを引き立てているか挿して確認してから世に送り出しています。

野田マリコさんの出展は2016年から9年ぶりとなります。

その間、定番となる作品群を成熟させて、また、新たな創作をかたちに実らせてきました。

9年前は愛らしく感じられた作品構成が、すっかりレディーの品格も感じさせるような愛らしさに進化されています。

庭、植物もこよなく愛する野田マリコさんは、今回ブースの中でガラスと植物の素敵空間を創りだそうと構想されています。

マリコさんのガラスの花器とのコラボレーション、とても楽しみですね。

そして、月間MOEの9月号では、野田マリコさんの記事頁が掲載されています。

「夢の世界に誘う果実のように」

とサブタイトルが書かれたページ、こちらからも少し見ていただけます。

→ click

野田マリコさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、ゲートを入って右側に進んですぐのところ。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

榎並伸太郎さん(陶芸)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

榎並伸太郎さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

僕の作品の中で1番最初に完成したのが、リム皿でした。

平らな器で流線の鎬模様がどうしたら美しく見えるのか何度も考えました。

リムの部分に段をつける事で、模様がより浮き出て見え、光が当たった時に陰影がはっきりと現れる工夫をした作品です。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

茶漉し付きのマグカップです。

学生時代上海に留学中に茶漉し付きのマグカップを見た事がありました。

当時は陶芸家になるなんて思っても見なかったので、あんまり意識して器を見る事がありませんでしたが、いざ自分が陶芸家になってオリジナルの器を考えてる時に、あの時見た茶漉しの付いたカップが淡い記憶で蘇り、自分なりに作ってみました。

1人でお茶を飲む時にとても便利で、お気に入りの作品です。

Q3

榎並伸太郎さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

器を削る為の道具です。

僕は器を作る工程で1番好きなのが削りの作業で、削る事でより自分の理想の形に近づき一気に愛着が湧く瞬間です。

形状に応じてさまざまな鉋や彫刻刀を使用し、種類が豊富です。

包丁のように常に切れ味のいい状態をキープするために、いつもしっかり研いで大切に使っています。

信楽で作陶する榎並伸太郎は、大谷哲也さん、桃子さんの工房の「弟子1号」!として励み、今年独立したところ。

自らの名を冠して器を発表する初めての年に「工房からの風」に応募くださいました。

大谷さん夫妻が「スタッフ」ではなく、「弟子」として若手を迎える形を取られたのは、現代において「工藝作家」という生き方に進む人を育てていきたいからだと伺いました。

もちろん大変なことはたくさんあるけれど、手ごたえ豊かなすばらしい人生を拓いていくことができると実感されているからだと思います。

そんなあたたかな心映えのもとで、技術と思考を学んだ榎並さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入ってレンガ道を入った中央あたり。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

また、工房での制作光景はこちらからご覧いただけます。

→ click

映像編集:いとうゆり

追記

10月25日(土)14時から、大谷哲也さんと、ディレクターの稲垣早苗によるトークイベントを開きます。

詳しくは、あらためてお知らせいたしますね。

director's voice

コメントする

相馬佳織さん(ガラス)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

相馬佳織さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

うたかたの器

「うたかた」と名づけたこのシリーズは、シンプルな器の形の中でガラスの新しい表情を探している時に生まれました。

透明な小さいガラスの粒をまとった表面は光を柔らかく受け止めるだけでなく、心地よい手触りが特徴です。

同じシリーズで不透明色もありますが、こちらは陶器のような温かさを感じる手触りになっています。

同じガラスでありながら少し肌寒くなってきた季節にも出番が増えるような柔らかさやぬくもりがある器になりました。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

最近制作している作品のひとつ「ミチカゲ」があります。

フラット板皿で表と裏に決まりがなく、どちらの面も自由に使えるのが特徴です。

片面には色をのせマットな質感に仕上げています。

ガラス特徴であるクリアで艶のある面とは違い、落ち着いたやさしい表情を楽しんでいただけます。

色のある面に焼き菓子をのせて柔らかい雰囲気をみせたり、ガラス面にはフルーツやケーキを盛ると明るくすっきりと。

ひとつの器で、食卓の空気をがらりと変えてくれる皿になっています。

その日の気分などに合わせて、自由に使っていただけたら嬉しい作品です。

Q3

相馬佳織さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

工房と同じ空間にある印象的なものという意味で、自身の「店」です。

直売店と言えばよいでしょうか。

大きなものになってしまいますが、訪れる方が制作のすぐそばで作品を手に取ってくださり、そこで会話ができる時間があることで、日々の制作を支えてくれる大切なものとなっています。

FUKUglassworksの相馬佳織さんが前回出展されたのは2014年。

11年も経ったのですね。

成熟したお仕事を皆様とともに楽しみにお待ちしています。

前回はコルトン広場での出展でしたが、今回はニッケ鎮守の杜。

入って中央の下草萌ゆる空間に建つテントです。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

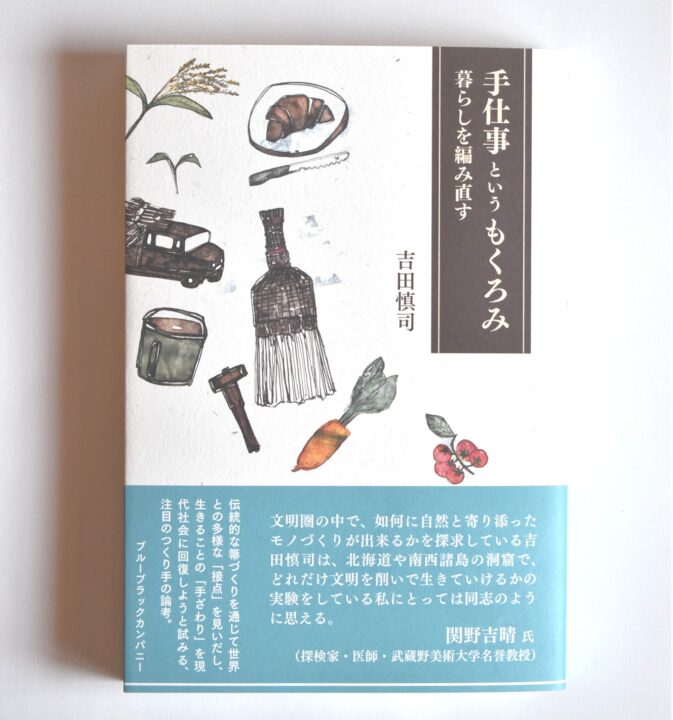

吉田慎司さん(中津箒/ほうき)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

吉田慎司さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

作り続けているのは、卓上サイズの小箒です。

細やかで精巧に作られた小箒は、師匠に当たる柳川芳弘さんが開発、遺した技法によるものです。

京都生まれで誠実、常に前向きだった芳弘さんの辿り着いた箒は小回りが利き、穂先が繊細で可愛らしく定番の作品となっています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

ナラの柄の手箒です!

小樽に越して4年、周囲の間伐材や剪定した薪のストーブで暮らし、草木の栽培もできるようになりました。

ナラとオニグルミに囲まれた場所に住んでいるので、この箒には生活の過程で出てきた枝を使用しています。

自然の循環の中で暮らし仕事をすることが、美しい仕事、清らかな命に繋がるように考えています。

Q3

吉田慎司さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

アトリエに来るお客さんにも、最近は鶏の話ばかりしている気がします。(笑)

愛玩と実益を兼ねた優秀な動物ですが、食物連鎖では動物の最底辺に近く、虫や雑草、土、多くのレイヤーと人間を繋いでくれます。

横にあるのはバケツ稲。今年は小さな田んぼも作りました。

左の植木は、地域特産であるプルーンの種を植えて育てました。

実はこの、都市と里山を繋ぐ生活や仕事が人間社会の大きな問題に向き合う契機になると考えているので、そのことも展示の中で伝えられる形を構想しています。

吉田慎司さんの初出展は2011年。

未だ20代の青年がほうき職人!?として応募くださり、驚いたことをよく覚えています。

けれど、お話ししたり、書かれたものを読んでみたり、その行動、実践していることの確かさに、次第に敬意を抱いていったのでした。

その後は、「工房からの風」の企画運営サポートの作家「風人(かぜびと)」さんとして関わっていただき、今年は14年ぶりに応募をくださったのでした。

家族を持ち、小樽に家を構え、現代を肯定しながらも、古き良き風習を学びながら日々に心豊かに取り入れていく生き方。

その日常の中に、ほうきづくりという仕事が輝きを放っています。

所属する「中津箒」では、40歳にしてベテランのポジション。

後進の育成(という上下関係というより、共生に近いバトンつなぎ)にも励まれ、今回は一緒に若き作り手の方にブースに立ってもらうのだとか。

23回という年月を重ねる「工房からの風」にとっても、ものづくりの世代をつないでいく、印象的な展開になりますね。

吉田慎司さん、今年は書籍も出版されました。

「手仕事というもくろみ 暮らしを編み直す」

(ブルーブラックカンパニー)

出展ブースでもぜひご覧ください。

吉田慎司さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入ってすぐ左側の丘の上。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

そして、特に今年の出展作家の方々が読まれたらいいなぁと思う記事を。

→ click

ここにどれだけ包容力があり、作り手の思いを肯定する場であるかということはずっと目撃してきた。

「きちんと投げてくれれば、必ず受け止める。だから、精一杯やって欲しい」という、出展者の皆さんにかけ続けた言葉が、そのまま自分に返ってきた。

踏み出した先がどこかは分からないし、ずっと道が続いているのかも、何が見えるのかも分からない。

けれど、その一歩目は必ず踏みしめられることが分かっている。

なんて幸福なことだろう。

踏み出す前から温かく、ふかふかとした雲みたいな感触が足の裏にある。

director's voice

コメントする

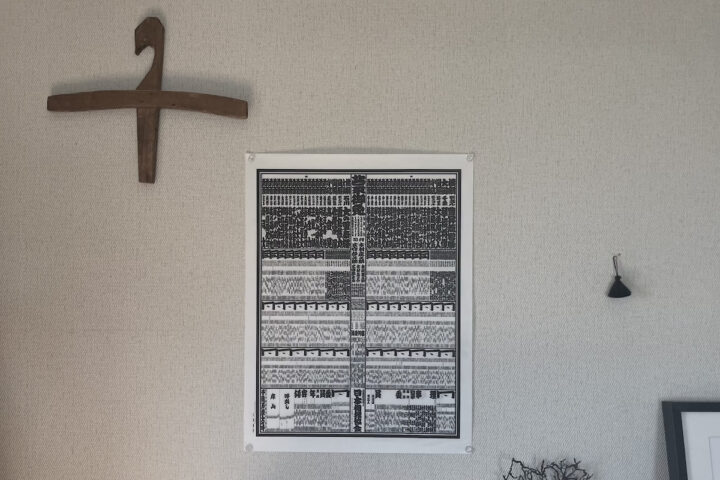

さざなみ(洋服)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

さざなみさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

麻のロングワンピース (と、そのワンピースに合わせるためのコート、付け襟)のみを制作しています。

19世紀後半のブラウスをイメージソースにした「kostya(コースチャ)」という名前のワンピースは、長年特にご支持いただいている作品です。

パーツを切り替えることにより肩部分のボリュームを抑えたスモックタイプのワンピース。

一つ一つ表情が違う小さな貝ボタンもポイントです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今年の夏から作っている「new daily dress」というボートネックのウエストギャザーワンピース。

シャープな印象とリラックスしたサイズ感が共存する、日々の味方のようなワンピースです。

全部で8型あるワンピースの中でも特にたくさんの色・柄で製作しています。

一枚で着たり上からニットやスウェットを重ねたり、靴や鞄とコーディネートして、ご自分らしく着ることを楽しんでいただきたいです。

Q3

さざなみさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

大相撲の番付表。

名古屋場所の観戦記念に毎年購入して壁に飾っています。

力士だけでなく呼び出しや行司など相撲に関わる全般のことが好きなので、携わる人々の名前はもちろんのこと、

古くから(多少は変化しつつも)基本は変わらず人の手で書かれて残り続けるフォーマットの整然とした美しさを眺めています。

名古屋市のアトリエでワンピースに特化して制作をされる「さざなみ」さん。

「工房からの風」には、初めて出展くださいます。

麻のロングワンピースに心惹かれる方は、ぜひご覧いただきたいと思います。

出展場所は、コルトン広場、お庭を背にしたニッケ鎮守の杜入り口近くのテント。

TSU ZU KU(革)さん、スプーン榧(かや)さん(木工)に並んだところです。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

スプーン榧(かや)木工

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

スプーン榧(かや)さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

『そよ風のスプーン』

そよ風をイメージして大きくカーブした柄が特徴のデザートスプーンです。

優しく手に馴染む持ち心地と少し深めの匙は薄く仕上げているので口当たりがとても良く、ゼリーやヨーグルトなどをとても美味しくしてくれます。

木工を始めた初期から少しずつ形を変えながら、ずっと作り続けている私のお気に入りのスプーンです。

私の代名詞でもある『見て楽しい、使って嬉しい木のスプーン』です。

ぜひ、実際に手に取って手触りや握り心地を体感してもらえたら嬉しいです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

『十薬(ドクダミ)のカトラリーBOX』

ドクダミの花を蓋のつまみにしたカトラリーBOXです。

私の好きな花の一つがドクダミです。

ドクダミの花の立体感をどのように木から削り出そうか、ぼんやりとしたイメージのまま構想に数年。

ある時ふっとイメージが鮮明になり、ここをこうして次はああして。と制作に取り掛かることができました。

そして、本体と蓋は木の塊から手作業で彫りだして制作しています。

塊から彫りだすのはとても時間がかかり体力も使う大変な作業ですが、

木と向き合いながら制作する過程は心穏やかで楽しい時間です。

仕上げに表面に模様を彫っていきます。

模様は、工房名で私の名前でもある榧(カヤ)の木の葉をモチーフにしています。

ノミや彫刻刀を使い、彫り模様の仕上げをするのもとても楽しく大好きな工程の一つです。

私の大好き、や楽しいを全部詰め込んだ作品です。

Q3

スプーン榧(かや)さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

明治生まれの医者だった祖父の診療所で使っていた棚。

白い木の壁と緑の屋根瓦。まるでサツキとメイの家のような祖父の診療所。

私が子どもの頃にはもうずっと前に使われなくなっていて廃墟。裏庭を掘れば薬の瓶とか出てきたりしました。

そんな診療所の中には様々な医療器具や道具、家具がそのまま残されていました。

工房を構えた際、診療所の家具が使いたい!と診療所から(一人で動かせるサイズの棚を)引っ張り出しました。

綺麗に洗い壊れていたところは修理し再び息を吹き返した棚です。

今では工房の入り口のシンボル的な棚になり、小さな展示スペースと道具入れの棚として使っています。

『木を彫ってる時がいちばん幸せ』

と話すスプーン榧(かや)さんの手になる作品からは、その喜びが波動となって感じられます。

作り手の幸福感が、そのまま使い手に伝わっていくような。

そうそう、かやさんというのは、ご本名。

実は、お嬢さんの名前も素敵な樹木の名前なんです。

気になる方は、ぜひブースでお尋ねになってみてください。

スプーン榧(かや)さんの出展場所は、コルトン広場、お庭を背にしたニッケ鎮守の杜入り口近くのテント。

お洋服のさざなみさん、革のTSU ZU KUさんの間になります。

インスタグラムはこちらです。

→ click

工房での制作光景はこちらでご覧いただけます。

→ click

映像編集:いとうゆり

director's voice

コメントする

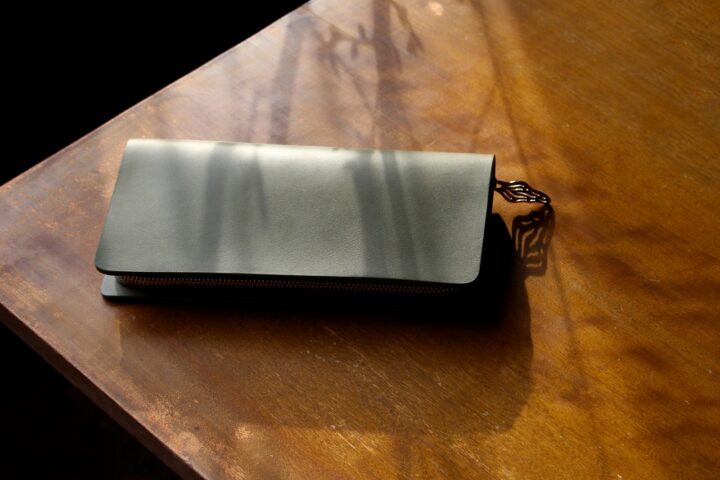

TSU ZU KU(革)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

TSU ZU KUさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

必需品となる革財布や、暮らしにまつわる革小物、仕事道具となる物入れなど、革で表現できるものを幅広く制作しています。

そのなかでも、ここ最近よく注目いただいているのが長財布と二つ折り財布です。

長財布は、使い勝手に合わせ収納力のあるものと薄いものの二種類に分けました。

このキャッシュレス時代、コンパクトなものが多くの方に好まれますが、

「やっぱり長財布」と思う方も一定数いらっしゃるということを実感しています。

また、二つ折り財布は、手のひらサイズにできるだけ収まるサイズ感でこの夏できたばかりの新顔です。

二つ折り財布にありがちな小さなコインスペース、コインの取り出しやすさ、そして使い続けることで出始めるコインの“あたり”など、思考と試作を重ねました。

お財布はそれぞれの暮らし方に直結するものだからこそ、どうぞじっくりとご覧ください。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

鹿革で作った革小物や革バッグを、「麗(rei)」というシリーズで作りました。

鹿革は、軽く柔らかくしなやかな質感が特徴の革です。革の原産は関東総鎮守である大山阿夫利神社の麓。

野育ち由来の傷もありのまま作品に落とし込むことで、革の表情が持つ力強さと質感のしなやかさ両方を表現しました。

少し改まった場面でもそうでない時も使えるもの、そして身軽さ優先で持ちたい方にぜひお手に取っていただきたいと思います。

Q3

TSU ZU KUさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

鹿の革で作った鹿皮紙(しかひし)です。

これは、鹿皮研究のカワダシュウジさんからいただいた、鹿の革を使った紙です。

その強さ、透過性、伝音性にはとても驚かされます。

工房では一枚の鹿皮紙をキャンバスに貼り、壁にかけて飾っています。

まっさらな革一枚の鹿皮紙に多くの可能性を感じ、制作することへの励みとなっています。

TSU ZU KU(つづく)の齊藤さんの出展は二回目。

前回出品された人気の作品はますます磨かれ、鹿革の新シリーズも生まれた今回の展開。

コルトン広場、お庭への入り口に一番近いテントで広やかにご覧いただきます。

ホームパージはこちらになります。

→ click