-

新着情報

- 2025/10/27 director's voice 御礼

- 2025/10/26 director's voice 作家の手の実り、庭の手の実り

- 2025/10/24 director's voice ワークショップなど当日受付可能な会

-

月間アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2025年10月の記事一覧

「出展作家紹介/工房からの風」New

director's voice

コメントする

添田樹さん(陶芸)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

添田樹さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

代表的な作品は動物の角小皿シリーズです

あまり器に描かれない、ユニークな動物を描いています。

動物と周りの模様を関連させてデザインしてみたり、必ず絵柄の真ん中に四角の枠を設けているのですが、動物によって四角の枠をどうアレンジしようか毎回考えるのがとても楽しいです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今回の新作、六角皿シリーズを特に見ていただきたいです。

今回、工房からの風に出展するにあたり「形にこだわる」「自分だけの線の表情、タッチを見つける」という目標を立てて制作をしました。

呉須を用いる下絵付けはとても奥深く、線の濃さや細さによって焼き上がった後の絵の印象が大きく変わるところが魅力だと感じております。

これからも線の細さ、濃さの表現の幅が広い中から、自分らしいタッチや線の表情とは何か?と考える意識をしていきたいと思うきっかけとなりました。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、添田樹さんに起こった変化について教えてください。

A4

自分の作品をこれからどう展開していこうか。

方向性が少し見えたこと、作品をより良くするために、思いついた方法を試していく中で一つ一つの作品とより深く向き合うことができました。

第1回のミーティングに参加したことで、自分の作品への課題や気づきを得ることができました。

今回、今までの自分の作品をより良いものに越えていけるような展示にしたいと意気込み、新しい作品への挑戦や今までの絵の見直しをしてきましたが、改めて既存の作品の良いところにも気づきました。

それと同時にどうしたらより良い作品になるのか今まで漠然としていたものが固まってきた気がします。

添田樹さんも1990年代生まれの若き作り手。

制作自体は工房に籠って行うものですが、同時代にものづくりを生業としようと励むさまざまなジャンルの作り手との出会いが、創作の心を広やかにしたのではないでしょうか。

この数か月でも、ぐんと伸びた作品の姿、楽しみです。

添田樹さんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

Little Riddle(金工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

Little Riddleさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

雑貨の製作をスタートして7年、当初からあるアイテムのひとつがブックマーカーです。

丸い輪の付いた方は「enter」、物語の入り口のイメージ。

レザーのひもの方は「answer」、ひもの先に解答欄「A. 」のプレートが付いています。

本の中で得た答えを記入する欄のイメージです。

本が好きで電車の中などでも読んでいましたが、読んでいる最中しおりのやり場に困ったり、紙のしおりをなくしてしまうことがしばしば。

そのような経験から生まれた、読書中、指に掛けておけるしおりです。

しおり問題、本が好きな方は分かってくださり、話が盛り上がります。

本の世界に入る「enter」、そして読み終えて自分なりの答えを見つける「answer」。

本が好きな方は、ぜひセットで揃えてください。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今回は、いつも製作しているジュエリーや雑貨のほか、金属でかたどった落ち葉を並べます。

日の光を求めて伸びていく木々の姿は、未来へと腕を伸ばす私たち人間の姿と重なります。

そして葉は、生きていく中で形作られた成果であり、また、落ちて土となりその先の栄養となるもの。

ひとつひとつの葉は、ひとりひとりの生きる姿のように、二つと同じものはありません。

秋の庭で、心に留まる葉を見つけて拾い上げていただければと思います。

Q3

Little Riddleさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

林亜希子さんのガラスの花器。

ごくシンプルな形状や素材で、一見どこにでもありそうなのに、意外とない。

緊張感のある、凛としたたたずまい。

ずっと憧れていたのですが、吹きガラスの製作を終了されるとのことで、手に入らなくなる前に…と購入したものです。

金属とガラス、素材は異なりますが、林さんの作品は理想の存在で、あのような在り方の作品を作っていきたいと思い続けています。

““““““““““““““““““““““

Little Riddleさんの出展は二回目。

前回は2023年ですから、記憶に新しい方もおおいのではないでしょうか。

すっきり端正な金属の作品。

今回は有機的な葉っぱ!も登場するとのこと。

とても楽しみです。

Little Riddleさんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前。

HPはこちらです。

→ click

工房での制作光景はこちらの映像をご覧ください。

→ click

映像編集:いとうゆり

director's voice

コメントする

Emina Mizuki (装身具・織布)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

Emina Mizukiさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

手織り、手染めのテキスタイルを用いた装身具を出品いたします。

経糸に「絹糸」、緯糸に細く切り裂いた「正絹オーガンジー」を用いて、手織りでテキスタイルを制作。

自ら編み出した手法で織り上げたテキスタイルの良さを活かすように、織物の一部を切り取って、装身具に落とし込んでいます。

中でも、織物の縁「耳」と呼ばれる部分を活かした【MIMI】seriesのイヤリング、ピアスは、大振りながらも軽やかで、身につける方の個性をそっと引き立てます。

ご試着可能なものもございますので、是非会場にて、儚く優しい質感をお試しいただければ幸いです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

装身具がメインの展示とはなりますが、今回の出展を機に、新しいチャレンジとして、織物そのものを魅せるアート作品もお持ちしようと考えております。

手染めならではの自然な色の滲みや、素材の透け感、糸と糸の交差、おみせしたい特徴、個性がたくさんあります。

まだまだ荒削りな表現になるかとは思いますが、「シルクオーガンジーを用いた裂織り」を存分に感じていただける作品を準備いたしますので、私の新たな挑戦をご覧いただけますと嬉しいです。

Q3

Emina Mizukiさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

常に身近に置いている道具3点。

カッター、鉄定規、ピンセット です。

織り作家としてはそこまで使用頻度の高い道具では無いのですが、私にとっては相棒のような存在たちです。

大学生時代は建築を学んでおり、図面や模型制作において、毎日この道具たちを使用してきました。

昼夜を問わず、私がものづくりと向き合っているときは、必ずそばにいました。

ものを創り出すことへのリスペクトの心を培った大学4年間、種こそ違えど、今の創り手としての活動の礎となっています。

その時期に肌身離さず持っていた道具たちは、当時の、怖いもの知らずに挑戦し続けるエネルギーや、初めて自分が創り出したものについて談義した感動を思い出させ、フレッシュな気持ちを呼び起こしてくれます。

時には色んな苦悩を共に乗り越えてきた相棒として、今でも出展の際には必ず持って行き、御守りのような役割を果たしてくれる、なくてはならない存在です。

きっと、この先もずっと、全国各地の出展を共にしていくと思います。

ものづくりができる感謝と初心を忘れないためにも、私のものづくりの原点となった道具たちを、この先も永く、大切に使い続けていきます。

Emina Mizukiさんは自らの興味関心、創らずにはいられないものを、どこかのだれかに届くようにと形にし始めたところ。

その新鮮な表現やかたちへの感想をぜひ、会場でお伝えいただけたらと思います。

作品を介した想いの交流は、使い手と作り手それぞれの感性に磨きがかかっていくことと思います。

きっと、楽しい会話が繰り広げられますね。

Emina Mizukiさんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

浜西 正さん(木工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

浜西正さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

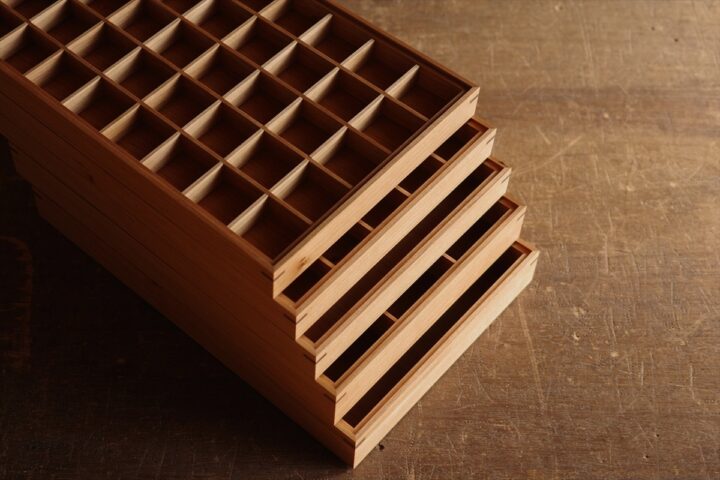

アクセサリ重箱を紹介します。

重ねたり、仕切りが外せるようにしているんですが、その動作に木のならではの感触や、手仕事を感じられると思います。

外観は木材を切った順番そのままに配置していますので、木目も揃って自然な感じなんですよ。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

特に見ていただきたいのは木目彫り。

箱の蓋に加飾する彫り方で、木目の間隔を、3mmの丸刀で彫り埋めます。

光の反射で浮かび上がる文様が煙に見えたり、川に見えたり。

自然美と手仕事、うまく引き立て合っていると思うのです。

Q3

浜西正さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

好きな道具をひとつ紹介します。

スコヤ(square)と言う直角の定規です。

僕が好きなのは焼き入れが施され、目盛りの無いタイプ。

作業中、ぶつけたり、落としたりしても、超硬くてそう簡単には変形しない。

いつまでも直角が正確なんです。

目盛りが無いから、寸法を測ることはできないんだけど、そこが不器用だけど実直な感じがして好きなんです。

直角はきっちり見させてもらいますと。

信頼できるヤツなのです。

木の箱。

と、ひと言で呼んでも、奥が深いですね。

容れるものの多様さから、箱の姿がさまざまに。

浜西正さんの木の箱ものからは、きりっとした始末の良さと、素材からくるあたたかみが響きあって、何とも言えない心地よさがあります。

コレクションケースをはじめ、「こういうのが欲しかった!」という方、きっとたくさんいらっしゃいますね。

浜西正さんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

inch”(インチインチ/装身具)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

inch”さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

メタルのライブに行くときに着けたいと思ったものを作り始めたのがアクセサリー制作のきっかけです。

スタッズブレスレットもそのひとつ。

けれど、ライブで兄の振り上げる腕のスタッズ(金属製)ブレスレットが頭に当たって地味に痛かった。

これはモッシュでも危険に違いない。

編みなら柔らかく仕上がるし、ビーズを編み込めば金属の雰囲気を持たせることもできる。

天啓を得たような気がしました。

それから、より編み地が綺麗に並ぶように、取ってつけたようなトゲではなく、自然と生え出たような一体感のあるトゲにしたく、何度も改良しました。

糸とビーズだけで仕立てているので、水に濡れても安心。

汗も海も気にせず身につけられます。

行きたい場所へ、したいことへ、自分らしい装いとともにご堪能ください。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

「編みたい」という渇望にinch”らしさを足したらクッションになりました。

背に座ると収まりが悪く、酷く座り心地の悪いクッションですが、

あるだけで楽しくて、抱き抱えると心地よい最高のクッションだと思います。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、inch”さんに起こった変化について教えてください。

A4

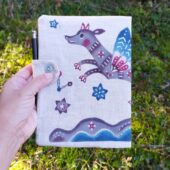

“ どうしたらもっと届けられるだろう ”

と思い、「手しごとを結ぶ庭」を手にしました。

届けるためのディスプレイでの心構えなど、何かヒントを得られるのではないかと思ったのです。

本を開いて4ページ目の序文にあった “ 結ぶ ” という言葉から、届けるんじゃないんだ!結ぶんだ!と衝撃に固まってしまいました。

そもそもから違うんだと呆然としてしまったのです。

そこから読み進めるうち、コンセプトに囚われてはいなかっただろうか?

売るためのコンセプトになってはいなかっただろうか。

簡単な編みだから、単純な編みだからと美しいと思っても遠ざけていなかっただろうか?

純粋な編みたいという迸りに蓋をして見なかったことにしていなかっただろうか?

と思いがけず、原点を省みることに。

「工房からの風」まで2ヶ月を切っているのに!!

ただ、ビーズが整然と並ぶ姿そのものに、美しさを感じています。

その静かな美しさが、どなたかの心に届き、共感を結ぶことができたら。

『ライブで兄の振り上げる腕のスタッズ(金属製)ブレスレットが頭に当たって地味に痛かった。

・・・

編みなら柔らかく仕上がるし、ビーズを編み込めば金属の雰囲気を持たせることもできる。』

ビーズの細やかな表情の原点が、メタルのライブだったとは。

インチインチさんのデザインの個性と、それを形作る誠実な技術が響きあったビーズ作品は、唯一無二のもの。

第一印象とその奥にあるものの素敵なギャップを、ぜひ会場で感じてみてください。

inch”(インチインチ)さんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

佐々木のどかさん(染織)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

佐々木のどかさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

裂織りバッグを作り始めて10年になりました。

新作のバケツ型は、底に帆布を組み合わせて軽さを出しています。

持ち手も裂織りです。

オリジナルの持ち手を作りたいと、長年課題として取り組んで、2年前からようやく形になってきました。

革を巻いていますが、紐を巻いたり、何も巻かなかったりとバッグに合わせてアレンジしています。

他にも持ち手の素材が異なる裂織りバッグも持っていきます。

持ち手でバッグの印象が変わるので、そこも楽しみながら見ていただきたいです。

口紐の先に、小さな真鍮のビーズが付いています。

今年の春、この小さなビーズに気づいて喜んでくださったお客様がいて嬉しかったです。

口紐の先にも注目してみてください。

裂織りは柔らかい質感が魅力の1つなので、

会場で手に取ってぜひ質感も楽しんでいただきたいです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

数年前に芭蕉布の展示会に行って感動し、それから糸だけで織りたいと思うようになり、

制作したのが今回の三徳袋になります。

三徳袋は、ヒモでくるくる巻いて包むポーチのような袋です。

綿や麻、太さも違う糸を使い、少しふっくらした布に仕上げています。

糸も染めて、1つの袋に4~5色の色糸を組み合わせて作っているので、1つ1つ微妙に色が異なります。

ヒモもそれぞれ違うので、お気に入りの組み合わせを見つけてもらえたら嬉しいです。

内袋を作った際に出るハギレを使った布バッグも作り始めました。

織りは計算しながら作っていくのに対して、これはハギレの大きさや、その時の気分によって自由に布をつないでいくので

自分でも意図していない柄になるのが面白くて、ハギレがたまってきた時に作っています。

Q3

佐々木のどかさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

2006年に、籐バッグの展示会で購入した針山です。

もうだいぶ前のことですが、会場に入った時に積み上げられたバッグの数々を見た時の感動は今でも残っています。

この針山は、整いすぎていない縫い目や少し緩さを感じる籐など、1つのものの中に手仕事の緩急を感じるところに惹かれています。

手元に届くまで半年待ちましたが、使いやすく今でも現役で使っているお気に入りです。

仕事場から見えるリビングの棚にもいろんな作家さんの陶器の置物など置いて、眺めてはリラックスしたり、目には見えない仕事ぶりを想像して気合を入れたりしています。

佐々木のどかさんの出展は、2018年以来。

継続して制作されてきた作品の完成度が高まり、新たな取り組みも加わってとても楽しみですね。

佐々木のどかさんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

glassworks tre(ガラス)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

glassworks treさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

2021年頃から作っているものです。

線が集まることで、単純なものが複雑になっていく様子が面白くて、上手く表現できないかなと思って制作しています。

外側の模様が内側から透けて見えるところもガラスらしくていいなと思っています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

電気窯を使って作ることをキルンワークというのですが、ガラスは溶けて液体になっても水のようにサラサラではないため、石膏型の中を流れるように厚みは5mm程度持たせて作ります。

そのため私の作品は少し厚みがあります。

ひとつの作品というよりは、全体を通してキルンワークならではの、ガラスの厚みや重みも手に取って感じてみてほしいです。

Q3

glassworks treさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

電気窯でしょうか。

陶芸用の小型電気窯をガラスの焼成に使用しています。

大学を卒業してから自宅で制作ができるよう購入しました。

100Vで使えるこの電気窯は、制作を続けるうえでなくてはならないものです。

石膏型にガラスを詰めて焼成するキルンワークでの作品作り。

こちらで掲載した作品はシックな色あいですが、広やかな色彩のガラス作品を制作されています。

頃合いのよい厚みのガラスに、すこしくぐもりながらも内側から輝くような光を感じさせてくれるガラス作品。

秋の日の空の下で、どのように目に、心に映るでしょうか。

glassworks tre(グラスワークス トリエ)さんの出展場所は、本八幡方面から入ってまっさきのテント。

スペイン階段前です。

glassworks treさんのインスタグラムは、こちらです。

→ click

工房での制作光景はこちらの映像をご覧ください。

→ click

映像編集:いとうゆり

director's voice

コメントする

山野実優さん(陶芸)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

山野実優さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

私が作る定番的な作品の一つとして、一輪挿しがあります。

作品制作する上で大切にしていることの一つとして、その人の生活に寄り添い、元気を与えることができるような作品づくりを目指しています。

そのツールのひとつとして、小さく、日常に加えやすい一輪挿しを制作し、多くの人に手に取って頂きやすい一輪挿しを定番商品として制作しています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今、力を注いでいる作品はプレート作品になります。

今までは自身の作風である「研磨」という技法を食器類に活かすのが難しく、一輪挿しや蓋物など主に食器以外の器を制作してきましたが、今回は「研磨」を用いた食器、プレート作品に挑戦しています。

お皿の中や、プレート裏のなど、細部にもこだわりを施していますので、ぜひ会場でご覧になっていただきたいです。

Q3

山野実優さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

わたしの工房で印象的なものは、作品の模様を彫るときに使う「カンナ」です。

大学生時代、陶芸の恩師にいただいた道具で、刃の部分は彫るたびに少しづつ擦り切れていく為、何度も刃を自身で作り直し、取り換え続け、いまでも使い続けています。

心にすぅっと光が差し込んでくるような眩しい美しさ。

山野実優さんの陶磁器に初めて触れたとき、そんな印象を抱きました。

今年の「工房からの風」には、1990年代生まれのフレッシュな出展作家が10人いらっしゃいます。

山野実優さんも、そのうちのおひとり。

心に響くデザインを、細やかな技法でかたちにしていく制作。

もくもくとひたむきに作られた瑞々しい陶器が「工房からの風」に並びます。

山野実優さんの出展場所は、本八幡方面から入ってまっさきに建つテント。

スペイン階段前になります。

ホームページはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

出展作家名を公開しました

9月に入り、日中の猛暑はあいかわらずですけれど、朝晩には秋の気配を感じるようになりました。

第23回工房からの風のメインビジュアルと、出展作家名を公開いたしました。

出展作家 → click

メインビジュアルは、恒例の大野八生さん。

今回は、いちじくをメインに据えて描いていただきました。

「新鮮な作り手たちは、時代の中で果実のように生まれてきます。」

第一回目から掲げてきたフレーズ。

実は、近年あまり表立ってうたってきませんでした。

しばらく寝かせて?あらためて、新鮮に掲げてみようと思った次第です。

原点に還るような気持ちで。

果実の意味を、今回はいちじくに託して。

あと2か月弱。

全国の55の工房で、作品という果実も、最後の実りに向けて熟成されています。

10月25日、26日の土日。

ニッケコルトンプラザでお待ちしております。

director's voice

コメントする

つくるひとの手−工房からの風景 Index

今展より6名の作家から寄稿いただいた

「つくるひとの手−工房からの風景」をまとめました。

◎この文章は、当日、風人テントで写真と共に展示いたします◎

—-

■ 吉田欣司(木工) これまで

■ 片岡陽子(Taller Uraraka・紅型染め) カタルーニャでの紅型制作

■ hada makoto(木彫) 今日も作っている

■ 川端マリコ(木工) 森を知り、樹を活かすものづくり

■ 上山 遼(dairoku・陶芸) 「日常」の中に閃きを

■ 角舘徳子(こぎん刺し) 彼女たちの時間