-

新着情報

- 2025/11/05 director's voice 第24回へ 日程決まりました

- 2025/11/04 director's voice 吉田慎司さんからのことば

- 2025/10/31 director's voice BLUEPOND・青池茉由子さんからのことば

-

月間アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2025年10月の記事一覧

「director’s voice」New

director's voice

コメントする

樋野由紀子さんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

島根県出雲市で染織に励まれる樋野由紀子さん。

ニッケ鎮守の杜、galleryらふとの手前のテントに出展くださいました。

民芸の文化が豊かにある出雲から届いた樋野由紀子さんのメールの一部をご紹介しましょう。

無事、工房へ帰っております。

メールをいただき、終わったのだなという実感と何とか無事に参加できた安堵感と、少し気が抜けた今です。

本当に本当にお世話になりました。

雨という事もあり、もしかしたらいつもよりご負担も多かったのではないでしょうか。(気持ちも体力も)

知り合いのお客様から、雨除けのビニールは自分でやったの?と言われ、いえ、やっていただいたと答えると驚いて、ここまでして下さるとこないわよと。

1回目のミーティングの時から色んなご配慮していただいているという実感はありましたが、当日それが本当に身にしみて感じました。

会場を歩く稲垣さんを何度もお見かけしました。

風人さんや事務局の方々も常にいらして、もちろん、たくさんのお客様もあって、活気のある動きのあるワクワクする会だったと思います。

あと、終盤に稲垣さんと宇佐美さんにお疲れではないかとお声をかけたら、全然!とお二人とも笑顔で答えられ、ふわっと明るい気持ちになったのを覚えています。

長い時間をかけてご準備いただき、会場準備から後片付けまで本当にありがとうございました。

頭の下がる思いです。

大事にしていただいた、そんな気持ちでいます。

こちらはそれに充分に応えられてない気がしていますが… すみません。

また参加できるよう精進してまいります。

言葉足らず、拙い文章で申し訳ありません。

ひとまず御礼まで。

だんだんと寒さが加速してきます。

どうぞお身体に気をつけてお過ごし下さい。

ありがとうございました。

樋野由紀子(染織)

滋味深い品のある手織布。

暮らしの中で使いたいと、手に取っていらっしゃる方が多かったですね。

樋野由紀子さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

佐藤サエコさんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

岩手県で手編み作品を制作する佐藤サエコさん。

ニッケ鎮守の杜、galleryらふとの奥、参道に沿って立つテントで展示くださいました。

冷んやりとしていましたから、この場で求めてすぐにニット帽や手袋をはめて、会場を回っていらしたお客様も多かったですね。

それでは、佐藤サエコさんから届いたメールの一部をご紹介します。

工房からの風への出展を終えて、先ずはここまでご尽力いただいた稲垣さんをはじめ、風人さん、庭人さん、事務局スタッフの皆さん、そして今回一緒に出展した作家の皆さんへ感謝を申し上げます。

これからの活動へ向けてのターニングポイントとなる経験をさせていただき、ありがとうございました!

出展の通知が届いてからの約10ヶ月、前半は自身にとって冬の時期でした。

編み針を持っても全く進まず、何が編みたいのかがわからなくなり、気ばかり焦っていました。

その状態で迎えた5月のミーティング。

年齢もジャンルも様々な出展作家それぞれの物語、そして稲垣さんや風人さんから語られる「工房からの風」への思いや歴史。

この方々と同じ空間で出展する機会をいただいたんだ、、そう思いながら皆さんの姿を見て、まるで冬眠から目覚めたように意識が変わりました。

そこから、これまでを振り返り、これからを考え直し、新たな気持ちで製作に向かえるようになりました。

2回のミーティングで作家仲間が増え、知り合いだった方とはさらに親しく、製作の幅が広がるようなつながりもできたことは、大きな実りのひとつです。

出展の朝、いや、そのもっと前から、稲垣さんをはじめ風人さん、庭人さん、事務局スタッフの方々が、空気感も含めた会場づくりのために懸命に動いてくださっている様子を見て、私もお客さまも笑顔いっぱいになれる2日間にする!と気合が入りました。

そして2日間、あっという間に時間が過ぎました。

なんだかずっと笑っていたように思います。

手編みというジャンルにとっては、間違いなくあの天気も季節の変わり目を意識するきっかけとして味方についてくれました。

ホームページや紹介動画で、所謂予習をされて足を運んでくださった方も多く、この展示へのお客様の期待値の高さを感じましたし、動画に挑戦してよかった!と思いました。

お客様と接していて印象に残ったのは、手仕事への理解の高さと、本当に欲しいものを選ぶ、という方の多さです。

一度手にとり、身に付け、その後会場を一周り、二周りしながら考える。

そして、やはり気になったのでと戻ってきてくれる。

もう一度身に付けて、うん、やっぱり良い、これにしよう、と。

普段の出展でもそのようなことはありますが、ここまで多くはないのです。

あの場にいながら私はその理由を考えていました。

そして「自分をよく知り、大切に扱える人」が多いのだ、という答えが出てきました。

そのような方々のアイテムのひとつとして作品を選んでいただけたことを幸せに思います。

この出展を機につながった物事や浮かんだアイデアを今後の活動で形にし、そして2年後に再びチャレンジできるように、体を労りながら励んでいきます。

またお会いできるのを楽しみにしております!

いつもにぎわっていた佐藤さんのテントですが、ふとお客様が途切れると、微笑みながら編み針を動かし制作を始められていたのも印象的でした。

佐藤サエコさんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

laglag__・佐藤貴美子さんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

八王子でパンチニードルによる制作をされるlaglag__の佐藤貴美子さん。

コルトン広場のモニュメントに近い、ペットショップの手前のテントで展示くださいました。

アメリカ・バーモント州まではるばる学びに向かって始められた努力家の方からのメール文の一部をご紹介します。

『工房からの風2025』大変お世話になりました。

2022年の出展は、自身の心に悔いを残すカタチで終わってしまいました。

この3年、自身の作品の中心とは何か。

try &errorの制作を続けてきました。

今年また貴重な出展の機会をいただき、成長した自分になれたような、胸を張れるような、自信を持って当日を迎えることができました。

多くの素敵な作家の方々に刺激をいただき、稲垣さんの素敵な言葉に力をいただき、スタッフの方々にお支えいただき、この日を迎えることができたことに心より感謝申し上げます。

クラフトで生きていく決意をしながらも不安を感じる。

そんな想いのなか、今回このような結果がでたことは、大きな自信と喜びとなりました。

先日のミーティングで、「幸せなひとが作った作品を買いたい・・・」ってお客様は思うよね。

というお話があり、わたしは幸せなのか?と思うと、少し自信が持てませんでした。

昨夜、帰宅して子供たちから労いを受け、またすぐに手仕事に取りかかりながら、各々が過ごした週末の話をする時間に、これも幸せな過ごし方、生き方なのだと感じることができました。

大変なこともすべて次へのチカラに変えて、これからも頑張っていきます。

もし時折成長をご覧いただけたら嬉しいです。

laglag__

佐藤貴美子

よかったよかった。

ばかりではなく、悔いを残した方もいらっしゃることでしょう。

もし心に棘が刺さってしまったら、優しく抜いてほしいと思っています。

成長のための節になるのか、単なる傷になってしまうのか。

少し心を緩めてご自身をいたわり、ぜひ成長のための節とするべく進んでいただきたいと願います。

佐藤さんは、そうされたんですね。

今回の手応えは、佐藤さんの心持ちと作り続けてきた実践による実り。

まだまだ大変なことも多いでしょうけれど、これからの実りも楽しみにしています。

laglag__さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

アトリエひと匙・濱元香織さんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

はるばる沖縄から出展くださったのは、アトリエひと匙の濱元香織さん。

ニッケ鎮守の杜 レンガ道を渡った先あたりのテントで展示くださいました。

沖縄文化にゆかりのあるモチーフなどの金属装身具を制作される方からのメール文の一部をご紹介します。

無事、沖縄に帰ってきました。

こちらは夜ですが、24℃と過ごしやすい気温です。

家族は今日から寒くなったと言っており驚きました。

稲垣さんをはじめ風人さん達の手厚いサポートにより、優しさに包まれた2日間を経験させていただき誠にありがとうございました。

応募時の書類でお伝えしていた「真摯にモノ作りに対して向き合う作家さん達とお会いしたい」という願いも叶い、お話しをしたみなさまからいただいた刺激は、これからの製作に還元していけそうです。

雨模様の野外展という状況の中でもお越しくださる「工房からの風」ファンの方やお買い上げくださったお客さまも、私にとってはほとんどが初めましての方で、沖縄展でなくても装身具を手に取ってくださった方がいらした事は、これからの活動において確かな糧となりました。

モビールに興味を持って見てくださる方が多かったことも嬉しかったです。

日曜日の夕方、今回サポートしてくれた友人の綾子さんと、雨あがりの植物がとても綺麗だねと話し、何年後になるかは解りませんが、晴れの日にも参加してみたいと思いました。

その時には、事前のミーティングにていただいた課題、アトリエひと匙の「真ん中のもの」について良い報告ができるよう、日々を過ごしていきたいと思います。

アトリエひと匙・濱元 香織

沖縄をアイコンや単なるモチーフとして用いているのではなくて、沖縄文化への敬意と親愛を基に作られた作品ですから、所謂「沖縄展」ではない「工房からの風」の来場者様にも「美しきもの」として、心に届いたのだと思います。

そして、お手伝いくださった方がお花のお仕事をされているそうで、月桃など沖縄の植物もふんだんにお持ちくださり、ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭の植物と合わせてアトリエひと匙さんのブースに飾ってくださったことも、幸せな光景でした。

アトリエひと匙・濱元 香織さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

けもの舎・深山けものさんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

けもの舎、深山けものさんは、岩手県より出展くださいました。

ニッケ鎮守の杜西側の稲荷社の前。

鹿の角などを用いた作品を展示くださいました。

深山けものさんからのメール文の一部をご紹介します。

このたびの工房からの風では、大変お世話になりました。

秋の澄んだ空気の中、初めての出展という緊張と高揚を抱えながら、風に背を押されるように二日間を過ごしました。

会場に立ち並ぶ作品たちの間を、光と人の気配がやわらかく行き交い、その中で私の小さな作品たちも、そっと誰かの手に受け取られていく——

その光景を前に、胸の奥がじんわりとあたたかくなりました。

私は、鹿の角や骨という自然の欠片を素材にしています。

それは命の残響のようなもの。

人の営みのはるか前から、この地に息づいてきた形。

その美しさを、人の暮らしの中にもう一度、やさしく溶かし戻したい。

日々の支えとなるような静かな存在として傍らに置いてもらえたら——そんな願いを込めて制作しています。

今回の展示では、素材の持つ気配や時間を感じ取ってくださる方が多く、

「この光の反射が好き」「骨の白が、やさしい」

そんな一言一言に、作り手としての根が深く潤っていくのを感じました。

また、風人さんから什器の配置や導線について丁寧なアドバイスをいただき、

稲垣さんをはじめ、スタッフの皆さまが絶えず気を配ってくださる姿に、

この場所がどれほどの時間と誠意を重ねて育まれてきたのかを思いました。

出展者の方々との対話にも多くの気づきをいただき、

「風」という名にふさわしい、流れとめぐりの中で過ごすことができました。

二日間の終わり、片付けの手を止めたとき、ふと胸の内に静かな確信がありました。

この素材と、この手と、この場所を信じていけばいい。

ものづくりはきっと、祈りのようなもの。

自然と人、過去と未来、そのあわいをつなぐ細い糸を、今日も手繰り寄せること。

このたびの出展を通して、自分の根っこを見つめ直し、これから進むべき道の光を見つけたように思います。

与えられた風の力を胸に、またひとつひとつ、誠実に形を生み出していきます。

そしてまた近い未来、このすばらしい「工房からの風」に出展できればと思っております。

準備から当日、後片付けまで、本当にお世話になりました。

皆さまお疲れが残りませんように。

心よりの感謝を込めて。

狩猟も長く続けられていて、野生動物と人間の関係、昔からの営み、さまざまなことを思考しながら進めて来られたものづくり。

もっと、たくさんお話しも伺いたかったです。

これを起点に、深山さんの活動、制作を通して人の輪がひろがっていくことができたらいいなと思っています。

深山けものさんの出展前のメッセージはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

御礼

第23回「工房からの風」、無事終了させていただきました。

天候不順にもかかわらず、たくさんのお客様にご来場をいただきました。

心より御礼申し上げます。

そして、ご来場になれなくとも、ネットなどを通してお気に留めてくださいました皆様にも感謝申し上げます。

出展作家の皆様、選考通過から昨日まで、ご一緒できましたこと、心より感謝申し上げます。

ここでのさまざまな出会いが、皆様のこれからの作家活動に豊かな恵みとなることを願っております。

ディレクターとしては、日本毛織(株)、ニッケコルトンプラザの方々の今展へのご理解に心から感謝申し上げます。

23回とこのような手作りの企画展を重ねて来られたことをあらためてありがたく感じています。

そして、警備、施設、清掃、設営・・・と裏方で支えてくださった多くの方々へも敬意と感謝を申し上げます。

天候不順にあっても、何の不安もなく開催できましたのは、皆様のお仕事への信頼感でした。

:::

搬出の夕べから宵闇に暮れるころ、いつも不思議な気持ちに包まれます。

作家さんたち、風人さん、庭人さん、スタッフ、裏方の方々がてきぱきと会場内を行き交うこの時空が、この世のことではないようだと。

静かで確かな愛に満ちた時間。

きっと誰もが身体は疲れているはずなのに、満たされている心。

そんなことを思って帰路に就きました。

翌月曜日、気持ちの良い晴れの日。

テントの撤収作業の方々と、スタッフと庭人さんが少し来てくださって片付け作業。

青空、光、木漏れ日。

作家さんの作品に注いでほしかったなぁ。とは思いますが、それはそれ。

まずは今年の総括を確かに行い、来年に向けて新しい企画を練っていきましょう。

次回開催日は、10月24日、25日を予定しております。(最終調整中)

12月には1次募集を行います。

20から30作家を年内にお決めします。

出展作家にとっては、来年の予定が立てやすいですし、さまざまな出会いの機会が増えます。

特に来年は、開催前の作家とのやり取りを今年以上にしたいと企画しています。

1次募集での応募をぜひお勧めいたします。

(1次で選考通過できなかった方も2次に再応募もできます)

出展希望くださる方は、12月の応募に向けてウォーミングアップしていてください。

この後1週間ほどは、出展作家からの感想などをお伝えする「凪ぐ浜の宝もの」というカテゴリーの記事を掲載していきます。

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

それらを皆様と共有していければと思います。

第23回「工房からの風」に関わってくださいました皆様、本当にありがとうございました。

ディレクター 稲垣早苗

director's voice

コメントする

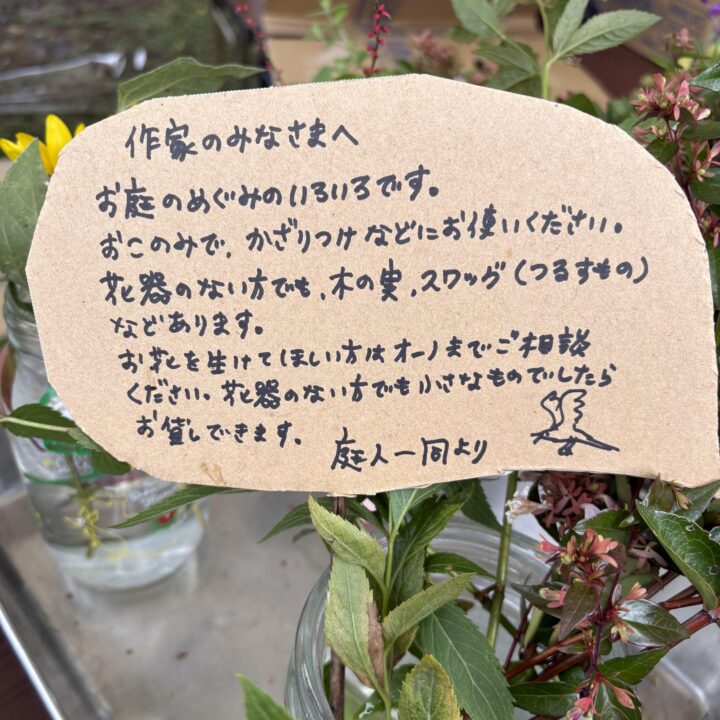

作家の手の実り、庭の手の実り

「工房からの風」初日、雨にもかかわらずたくさんのご来場をいただきありがとうございました。

本日も雨模様ですが、そのぶん、作家の方々とゆっくりお話しできる機会になるかもしれません。

全国から集った55組の作家の渾身の作品が揃っています。

ぜひ、お出かけくださいませ。

各テントには、手塩にかけて育てた草花が作品に生けてあったり、心を込めて束ねたスワッグが掛けられていたりと、会場全体にお庭の息吹が感じられます。

作品に触れて、作家との会話を楽しみ、植物に心安らぎの時間をお過ごしいただけましたら幸いです。

パンのコーデュロイさんは、本日来られます。

初日大好評でした256さんのカレー、ハヤシ、モンブラン・・・などは、本日もお楽しみいただけます。

26日日曜日 10時から16時まで開いております。

director's voice

コメントする

ワークショップなど当日受付可能な会

現在予約期間は終了しましたので、現地で直接お申し込みいただける会をご案内いたします。

25日(土)

〈ワークショップテント B〉

11:00〜12:00 残席 1

齊藤智美「陶のいちじくの箸置きを作る」 定員6名様 2,000円(+送料450円)

〈ニッケ鎮守の杜〉

「手仕事の庭めぐりツアー 色暦編」

13:00〜13:30 残席 3 無料 雨天中止

〈素材の学校〉

金属の時間 10:30〜11:30 残席 4

CHIAKI KAWASAKI「金属を組み合わせてスプーンを作ろう」 定員8名様 1,500円

綿の時間 12:00〜13:00 残席 7

磯 敦子「紡いで織って、綿のペンダント」 定員8名様 1,000円

紙の時間 13:30〜14:30 残席 8

森 友見子「再生紙で芽を作ろう」 定員10名様 1,000円

ろうそくの時間 15:00〜16:00 残席 6

奥田紀佐「ミツロウキャンドルを作ろう」 定員8名様 1,000円

〈多目的テントA〉

トークイベント 14:00~15:00 無料

大谷哲也×稲垣早苗 予約満席 周辺席・お立見歓迎

26日(日)

〈ワークショップテント A〉

11:00〜12:30 残席 1

Ohama「カードが入るコインケース」 定員6名様 3,500円

14:00〜15:30 残席 3

大野八生「手仕事の庭の花御札を描く」 定員8名様 2,000円

〈ワークショップテントB〉

11:00〜12:00 残席 1

齊藤智美「陶のいちじくの箸置きを作る」定員6名様 2,000円(+送料450円)

〈ニッケ鎮守の杜〉

「手仕事の庭めぐりツアー 色暦編」

13:00〜13:30 無料 雨天中止

〈アトリエ倭 〉

風のひみつ−小さな木の箱を作る」 定員各6名様 2,500円

10:15〜11:00 *事前ご予約制 残席 3

11:15〜12:00 *事前ご予約制 残席 3

〈素材の学校〉

綿の時間 10:30〜11:30 残席 7

磯 敦子「紡いで織って、綿のペンダント」 定員8名様 1,000円

紙の時間 12:00〜13:00 残席 9

森 友見子「再生紙で芽を作ろう」 定員10名様 1,000円

金属の時間 13:30〜14:30 残席 1

CHIAKI KAWASAKI「金属を組み合わせてスプーンを作ろう」 定員8名様 1,500円

工芸作家によるキッズ庭めぐりツアー 15:00〜16:00 残席 10

定員10名様 1,000円

作家から直接教わるワークショップ。

直接テントにお越しいただき、ぜひお申込みください。

ご来場を心よりお待ちいたしております・

director's voice

コメントする

256 nicom(にこむ/カレー・菓子)

京成本線「京成中山駅」目の前

JR総武線「下総中山駅」徒歩4分

コルトンプラザにも近い、カレー、パフェ、かき氷がとてもおいしい「256nicom」(にこむ)さん。

昨年も大好評のキッチンカー、今年も登場です。

お作りいただく予定のメニューをお知らせしますね。

(当日ないものがありましたら、ごめんなさい)

カレー

ハヤシライス

搾りたて落花生モンブラン

栗のポタージュ

野菜きのこスープ

搾りたて栗モンブラ

レモンケーキ

フィナンシェ

マドレーヌ

ケークフリュイ

ショートブレッド

レモンクッキー

チャイ

人気のキッチンカーですけれど、完売にならないように、たくさんご用意くださるとのこと。

作家テントブース巡りのブレイクにぜひどうぞ。

(隣接するテントや、モニュメント周りの多目的テントなどで、座って召し上がっていただけます)

director's voice

コメントする

コーデュロイ(パン)

江戸川区にお店を開くコーデュロイさんも今年も出展くださいます。

(日曜日のみ)

コーデュロイ「工房からの風」オリジナルパンセット

のほか、

ベーシック食パン

マロンパイ

バゲットマドレーヌ

キャラメルケーキ(ホール)

クルミパン

パンオルヴァン

有機カレンツのスコーン

パンオショコラ

シナモンロール

などを焼いてきてくださる予定です。

出展は日曜日のみ。

売り切れにて終了とさせていただきます。

コーデュロイさんのインスタグラムはこちらです。

→ click