-

新着情報

- 2026/01/02 director's voice 歳旦祭

- 2025/12/25 director's voice 選考結果を投函しました。

- 2025/11/29 director's voice 次回の募集始まります

-

月間アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2026年1月の記事一覧

「director’s voice」New

director's voice

コメントする

歳旦祭

明けましておめでとうございます。

皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

工房からの風の会場の一部、「ニッケ鎮守の杜」に鎮座まします「おりひめ神社」にて、本年も「歳旦祭」が執り行われました。

ディレクターの稲垣も「工房からの風」の成功、「ニッケ鎮守の杜」の場で交わされる佳き豊かな出会いを願って、玉串奉奠を仰せつかりました。

ひんやりとした冬の澄んだ空気のもと、木洩れ日が差し込む清らかな中で、粛々と祈願のひとときをいただきました。

:::

1次選考通過の作家の方々、ぜひ、お正月休み明けから秋の実りに向かって始動ください。

また、3月の2次選考に向けて、ぜひ果敢なご挑戦をお待ちしております。

:::

ニッケ鎮守の杜

galleryらふと

工房からの風

それぞれが輝き、有機的につながって、互いに佳き場となりますように。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

director's voice

コメントする

選考結果を投函しました。

第24回工房からの風、1次募集の選考結果を

12月19日(金)に投函いたしました。

たくさんのご応募をありがとうございました。

12月29日(月)までに選考結果通知郵便のお受取りができなかった場合は、

メールフォームよりお知らせくださいませ。

→ click

尚、2次募集は、3月16日(月)からとなっております。

どうぞよろしくお願いいたします。

director's voice

コメントする

次回の募集始まります

ディレクターとして企画運営を担当させていただいております「工房からの風」

来年10月24日、25日開催会の1次募集が始まります。

12月1日(月)~12月15日(月)必着

「2次募集もあるから、まだいいかな。」

と思っている方、1次での応募をお勧めします。

なぜなら、同ジャンルや同じ作風の方が1次で通過していた場合、

2次では選外になる可能性が高いからです。

展覧会全体の構成としてはジャンルや作風の重複はなるべく避けたいと思っています。

なので、優秀な作家とお見受けしても、2次で選外通知を出さざるを得ないのは、当方も心苦しいのです。

ほかに、今年中に来年秋の大きな仕事の予定が立つのも制作予定としてもとても良いと思います。

(1次で選考されない場合でも、2次で選考通過される場合もあります。

選外通知を受け取られた後、プレゼンテーションの見直しを通して、ご自身のお仕事を客観的に見つめなおされたのかと思います)

12月15日(月)必着です。

(郵便は以前より到着までに時間がかかります。

宅配便も、お歳暮、クリスマスの繁忙期で遅れる事例が多発していますのでご注意ください)

ここから、素晴らしい出会いの道、作り手の道を切り開いていかれて作家の方がたくさんいらっしゃいます。

ご応募、お待ちしています。

情報、お広めくださったり、ピンポイントで作家の方におすすめくださいましたら大変ありがたく思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

director's voice

コメントする

第24回へ 日程決まりました

次回、2026年第24回「工房からの風」にむけて、開催日、応募期間などが決定いたしました。

開催日 : 2026年10月24日(土)・25日(日) 10時~16時

1次応募期間 : 2025年12月1日(月)〜15日(月)必着

2次応募期間 : 2026年3月16日(月)〜30日(月)必着

応募資格:

・ 展覧会として充実した作品内容、点数を当日に出品し、展示販売ができる人。

(目安として1800mm×3600mm程のスペースで2日間充実した作品展示ができること)

・ 会期中、会場で自らのブースに滞在し、搬入、搬出を自らできる人。

・ 野外展であることを認識の上で展示構成ができる人。

・ 趣味としての制作ではないこと。 作り手本人の作品であること。

・ 受注会や非売品展示会ではなく、展示販売での構成とすること。

・ 今回が「工房からの風」に初出展となる場合、開催当日が50歳未満であること。

・ 日本国内在住であること。

・ 2026年10月17日(土)~11月3日(火・祝)に、個展または大きなグループ展、クラフトフェアなどへの出展がないこと。

・ 2025年の「工房からの風」に出展した作家は応募いただけません。

応募方法など詳しい情報は、近日中にHPの『2026年の開催と応募について 』を更新いたします。

ポイント!

「工房からの風」では、事前ミーティングの機会を設けています。

出席は任意ですが、開催前に作家同士、主催者や風人さん(出展経験作家で企画運営をサポートくださる方)との出会いの機会を創出することで、今後の作家活動の実りを促すものです。

このミーティングを、次年度は、1次選考通過作家で1月下旬に行います。

2次選考後には、従来は行っていましたが、次年度は行いません。

(理由は、選考結果受け取りからMTGまでの期間が短く予定が立たない方や、クラフトフェア開催シーズンで準備に多忙な方など、出席が難しい方が多いため)

8月後半に全選考通過作家でMTGを行います。

1次選考で通過されると、2026年の予定が立てやすくなりますし、

MTGの効果を有効に発揮できると思います。

今年度の出展作家で、手ごたえある結果になった多くの作家が『MTG出席がよかった!』とコメントをお寄せくださっています。

(最初は、正直面倒くさいし、なんで出るのかなぁと思ったけれど、結果的には参加してよかった!という方も)

尚、1次選考で通過できなかった方は、2次も応募できます。

例年、1次の応募用紙とは見違えて、ご自身の制作、仕事についてのプレゼンテーションが向上する方がいらっしゃいます。

12月はすぐそこ。

1次選考への応募をぜひご検討くださいませ。

また、「工房からの風」が適していると思われる方に、どうぞお知らせを広げてください。

ご応募お待ちしています。

:::

今年の光景のかけら。

木工作家、岡林厚志さん(hyakka)が撮影くださった写真を少しご覧いただけましたら。

director's voice

コメントする

吉田慎司さんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

北海道小樽市で箒(ほうき)を編む吉田慎司さん。

ニッケ鎮守の杜、入ってすぐ左手の小高い丘で展示をしてくださいました。

長年、風人(かぜびと)さんをしてくださいましたが、今年は14年ぶりに出展を。

吉田慎司さん(中津箒)からのメールの一部をご紹介いたします。

この半年以上、誠にありがとうございました!

例年にも増して、まだ数日ふわふわと浮いた心地になりそうなのですが、何とかここ半年の計画が無事成就できたことに胸を撫で下ろしております。

本当に、人生で初めてのような経験をさせて戴きました。

「しっかり球を投げれば受け止めてくれる」ということは予め分かっていたことで、叶うことの決まっている恋をしているような夢見ごこちで春頃までは過ごしておりました。

けれど、締切や残りの日数が見えてくると、あれもしたかった、これもしたかった⋯⋯と後悔の念も生まれてきました。

しかし、できる時間や努力をしてきた自信はあったので、これは等身大の自分を見つめ直す機会、節目を越え、新たな自分になるためのバースディというような感覚になりました⋯!

改めて、人生の節目を作るという計画を無事成就できて、今後の20年、40年と残るアンカーポイント、作り手人生に遺る糧を戴いた気持ちで、工房からの風の豊穣を感じられたように思います。

制作途中に大きな気づきを幾つも得ています。

リズムもペースもこれまでと変え、せっせと夜まで制作している折、ふと箒を美しいと思えて手が止まってしまう瞬間がありました。

そこで直覚したことは、ただ作りたいのではない、この美しさを届けたいのだ。

と確信しました。

僕達は、先人や歴史や自然から、人生を預けてしまえるほど美しいものを予め受け取っている。

受け取ってしまっている僕らは、その美しさが失われたり、忘れられたりしてしまう前に、次の誰かに渡す使命があって、そのために命を燃やしているのだと気づきました。

惜しみなく与えてくれる世界や自然から受け取ったもの、その半分受け取ってしまった約束を叶えるために、日々努力し、届ける場所を探し、人生を歩いているのだと思います。

そして当日改めて感じたことは、胸襟を開いて受け止めてくれる人達が、全幅の信頼を持ってこの仕事を受け止めてくれることです。

僕達が作るのは、ものであり、その先にある関係であるとも感じました。

工芸は遥か遠い時間や土地を越えて、次の人へ渡すことができる。

自身の満足だけではなく、仕事や歴史を届け、関係を繋ぐことが作り手の使命であるように思えました。

そうして約束を果たすことが喜びであり、仕事を成就することであり、先人や世界への恩返しであるようにも思うのです。

関係を繋ぐことが仕事とも思えると、長く風人をやりたいと思ってきた理由の答え合わせのような気もするのでした。

永い夢を叶えてくれる場所、そのために心身を尽くしてくれる事務局の皆さんや、風人のみんなにも、改めて恩人のような気持ちでいます。

世界は美しいと改めて信じられる機会になりました。

もう一つ、経験として大きかったこと、そして14年前をありありと思い起こしたことは、運営の皆様、お客様に「受け入れてもらったこと」だと思いました。

本当に『待ってくれている』⋯

これは体感しないと伝えられないことですが、事務局の皆さんからのお待ちしています、楽しみにしています、の言葉の重み、励ましは、人ひとりの人生を越えるものでありました。

いまはまだ目の前にいなくても、誰かが必ず待ってくれているという願いは、作り手の誰もが抱えている最後の祈りだと思います。

・・・

吉田慎司

吉田さんからは、この数倍?ながーーーいメール!を頂戴いたしましたが、その一部を共有させていただきました。

「作りたい」の地平から、

「作り続けていく」地平。

そこから見えてきたこと、感じたこと。

吉田さんは、文章に綴ることが習慣化されている方ですが、日頃文章にすることに不慣れな方も、折を見て書いてみることはご自身のためによいのではないでしょうか。

今回、多くの作家の方々から長いメールをいただいていますが、これは稲垣宛というスタイルながら、ご自身に向けて書いている機会にしていただいているように思います。

ご自身の感じられた、考えられたsomethingを、これからの養分としていただけたらと思います。

まだ、いただいたメールへのお返事が半分終わっていないような。。

すみません。気長にお待ちいただけましたら幸いです。

未だ、無事戻りました!メールを送信いただけていない作家の方、ぜひ、ご自身のために短くて結構ですので、感想お寄せいただければ幸いです。

2025年「工房からの風」の「凪ぐ浜の宝物」は、これにて終了といたしますね。

明日、3日は、主催者の企画会議がありますので、来年度の日程など確定しまして、あらためてお知らせをいたします。

12月が応募期間の1次募集。

ぜひ、ご参加ご検討ください。

詳しくは、次回のブログにて。

あらためて、第23回工房からの風に寄せていただきましたご芳情、心より感謝申し上げます。

ディレクター 稲垣早苗

director's voice

コメントする

BLUEPOND・青池茉由子さんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

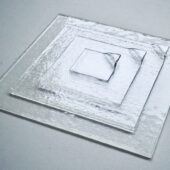

北海道札幌市でキルンガラスを制作されるBLUEPOND・青池茉由子さん。

ニッケ鎮守の杜、中央の手仕事の庭の花壇の前で展示をしてくださいました。

青池茉由子さんからのメールの一部をご紹介しましょう。

( photo Atsushi Okabayashi)

先日は、”第23回工房からの風”では本当に本当にありがとうございました。

言葉にするのが本当にむずかしいのですが …

すばらしい大きな恵みをいただいたこととてもありがたく、感謝しております。

工房からの風さんの軽やかで圧倒的な、想いの集結(?)のようなものに触れて、優しく打ちのめされながら過ごした2日間。

準備期間から当日、そしてその後まで、人生においても特別な時間となりました。

気持ちを消化し切るまで、もうしばらく時間がかかりそうです。

緑の美しいお庭で、たくさんの方と硝子の作品や光をご覧いただき一緒に楽しませていただいたことはもちろん、

お忙しい中本当に演奏も聴きにお越しくださり、さらに、マイクを通してまでお庭全体へお届けくださって….

思いがけない展開と自然な運びに、とっても驚きましたし、素敵な機会をありがとうございました。

改めて考えると、なんだか面白くて….!笑

また、硝子琴と木琴もお持ちして、本当に良かったです。

子供さんも大人の方も、弾きたいと言って率先して弾いてくださるかたがいらしたり、何度も来てくださる子がいたり、たくさんの方の嬉しそうな笑顔に出会わせて頂きました。

”いつかこんな暮らしができたら素敵だろうなあ。楽しいだろうなあ。

と長年思い描いているイメージがあるのですが、実のところ、今回のことはそれにとても近いものでもありました。

少しずつそれぞれを育んてきていましたが、それらを一度に合わせる…

ガラスの光を楽しみつつ、音を奏でたり聴いたりしながら、気持ちの合うみなさんと思い思いに語らう時間…本当に幸せな時間でした。

今回のことで、進む方向は間違っていないよと、稲垣さんや大きな存在(工房からの風の神様たち?)にも背中を押していただいたようで、これからに向けての本当に大きな励みをいただくことになりました。

これからも一歩一歩大切に歩を進めていこうと思います。

重ねがさね、この度は本当にありがとうございました。

まだまだ表しきれない想いはたくさんありますが、今回はこの辺りにしておきます。

心強いサポートしてくださった風人さんや庭びとさんたちにも、どうか感謝の旨お伝えください。

心より感謝を込めて…!!

青池 茉由子

青池さんは、ウクレレ演奏と作詞作曲と優しい歌声でのシンガーもされる方。

「ぜひ、ウクレレも持ってきてほしい。歌も歌ってほしい!」

と、お話はしていたのですが、日曜日、ひょっこりいいタイミングがあったので、急遽お願いを。

わぁ~やわらかなお声♪がお庭の緑にしみわたっていくよう。

と、これまた、急遽マイクを本部から調達して、会場内のスピーカーからも流せるようにセッティングして、2曲を演奏と歌っていただきました。

青池さんは、ずいぶん以前から「工房からの風」をご存じだったそうですが、多方面に活動をされているために、工藝一筋の方々の中に入ることを躊躇されていたもよう。

けれど、それぞれを伺ってみて、どれもが青池茉由子というひとりの表現者から出ているものだから、よい塩梅で展開してみては。

と提案してみたのです。

引き出しの一つだけを開けるのではなく、持っている引き出しの中から、この場に適したものをいくつも開けてほしいなと。

それが、とってもよかった。

「工房からの風」にもよかったけれど、青池さんもよかったって思います。

このよかった!は、一人にとどまらず、粒子となって、関わる方々に巡っていくようなイメージです。

BLUEPONDさんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

戸隠かごや 朗々 -rou rou-・西濱芳子さんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

長野県戸隠村で、根曲がり竹で籠を編む「戸隠かごや 朗々 -rou rou-」の西濱芳子さん。

ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の奥で展示をしてくださいました。

西濱芳子さんからのメールの一部をご紹介しましょう。

(photo Atsushi Okabayashi)

この度は、約1年に渡る長い間、寄り添いながらサポートいただき、本当にありがとうございました。

事務局の皆様、風人の皆様、そして関わってくださった方々に支えられて無事に終えることができました。

また、多大なる機会をいただき映像、風人テントへの寄稿させていただけたことで、私たちの日常にある、繋いでいきたい景色を沢山の方々に共有できたことが何より嬉しく思っています。

沢山の方にかごを手にとっていただけたこと。

そして、購入いただいた際にお客様が「ありがとう」と笑顔で言ってくださったこと。

出展者の方々が「かごを持ったお客様が、購入した作品をかごに入れていきますと言う方が何人もいらした」とテントに報告に来てくれたこと。

風人の方々が「よかったね」と一緒に喜んでくれたこと。

出展した方々のテントを回って作品を沢山拝見できたこと。

沢山の仲間に出逢えたこと。

全てが、この場に立てたからこそ得られた貴重な宝物です。

制作の時間が確保できない期間が続き、当日を迎えられないのではないかと思うことが度々ありました。

それでも、諦めたくないと踏ん張って本当によかった。

もう、これ以上走れないくらい走り切って本当によかった。

今は、そんな気持ちでいっぱいです。

もっともっと力強く駆け抜けられるようになった時、また工房からの風に挑戦させて頂けたら嬉しいです。

拙いボールを大きく受け止めていただき、本当にありがとうございました。

戸隠かごや朗々-rou rou-

西濱 芳子

一次選考で通過されて、さっそく1月のMTGに参加くださった西濱さん。

そこでの出会いから、西濱さんの現在の想い、これからの展望や願いを伺い、それに添った企画をご提案していくことができました。

一次募集に通過されて、早々にお話しできた方が、こうしてみるとよい結果につながっているように思います。

次回の応募を検討されている方、ぜひ12月に行う一次募集へ!

西濱芳子さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

tama glass・多賀屋泰子さんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

バーナー技法で耐熱ガラスを素材として制作をするtama glassの多賀屋泰子さん。

ニッケ鎮守の杜、galleryらふとの脇、手仕事の庭を借景としたテントで展示をしてくださいました。

多賀屋泰子さんからのメールの一部をご紹介しますね。

工房からの風。

応募を迷っていた頃から数えると、約一年間どっぷりと共に過ごしてきたように思います。

作品数を含め、私にとって今までで一番大きな挑戦だったため、特にこの半年間は一点集中で準備をしてきました。

以前は、作り続けていくにしても、どこへ向かえばいいのかわからない、というような心境でした。

憧れの作り手が通った道、作ることを生業とする方々の集う場所に行って、その人たちが何を見て、どんなことを考えているのか、知りたかったし、学びたかったのです。

事前のミーティングでは、稲垣さんや風人さん、ご一緒した作り手の方々から伺ったさまざまな言葉が印象的でした。

これまでぼんやりと感じていたことの答え合わせができたり、逆に、言葉が後から体験と結びついて立体的に理解できたりと、多くの学びがありました。

今後もきっと、新たな気づきが続いていくように思います。

そして、工房からの風を作っている、事務局の皆さま、風人さん、庭人さん。

その他にもたくさんの方がいらっしゃるのでしょう。

それぞれに才能溢れる方たちの想いがひとつになり、工房からの風が成り立っていることを、本番2日間を通じてひしひしと感じ、そのパワーに驚き、心揺さぶられました。

惜しみなく与えてもらいました。

私も精一杯、惜しみなくやろう、と思っていたのですが、

想像以上たくさんのものを与えてもらっていることに終盤になる頃やっと気づき、恥ずかしいような思いすらしました。

工房からの風を通じて、今後の活動の骨格となるであろう経験と、たくさんのエールをいただきました。

またこの場所に戻ってこられるよう、何か少しでも新しい実りをお返しできるよう、作り続けていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

tama glass 多賀屋泰子

個性豊かな作家の方々の中にあって、控えめに静かにすべてのミーティングに参加されていた多賀屋さん。

『憧れの作り手が通った道、作ることを生業とする方々の集う場所に行って、その人たちが何を見て、どんなことを考えているのか、知りたかったし、学びたかった』

という想いを素直に、惜しみなく実践されていたのですね。

そのような想いに対して、実践できなかったとしたら(MTGに出席したり、私や風人さんたちと交流しなかったとしたら)、今回の展示にはならなかったことと思います。

まるで紙が水を吸うがごとく、お会いするたびに進化を遂げていらした多賀屋さん。

静かに、けれど惜しみなく向き合われた結果が今回の実りだったと思います。

とはいえ、今スタートラインに立ったところ。

ご自身が心豊かに制作を続けていけるように、消耗したり、消費されてしまわないように、

作る速度と選ばれる速度のバランスをチューニングしながら、制作を続けていただきたいと願っています。

その先に見えてくる美しい景色を期待しながら。

tama glassさんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

旅する羊・猪又裕也さんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

岩手県雫石でホームスパンの手織布を制作する旅する羊の猪又裕也さん。

ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の脇に出展くださいました。

糸車で紡ぎもしながら制作のお話しもしてくださっていた猪又裕也さん、メールの一部をご紹介しましょう。

(photo Atsushi Okabayashi)

屋外での展覧会ゆえ、往々にして雨は望まない気持ちになりがちですが、今回の『工房からの風』を迎えるにあたっては、不思議と天候に対してネガティブな感情は生まれませんでした。

鎮守の杜には雨によって歓ぶ木々や草花がいて、そんな彼らを歓ぶ人々がいるからかもしれません。

日も雨も恵みと歓ぶあの杜に、居ることが叶うことこそが1つの達成と、自然と思えていました。

そんなことは初めてで、これも何かおりひめの御祭神のはからいなのかと感じずにはいられませんでした。

およそ10ヶ月前、自身2回目の出展が決まり、またあの空間に作品と身を置けることの幸せを噛み締めながらの準備期間が始まりました。

工房では羊毛と向き合い、ひと紡ぎをひと織りをただ直向きに重ねつつ、一方で手漕ぎ舟のように進む方向に対しての不安の感覚を常に孕んでもいました。

そうして迎えた『工房からの風』。

いざ開幕すると3年前の出展時にご購入くださった方や、印象に留めていてくださった方、また別の出展でご購入や知ってくださった方々が、「今回の出展を知って」と訪れてくださったことが多かったことが印象的で、実は想像していなかったことでもあり、本当に嬉しかったです。

更に初めてのお客さまとも多く触れることができ、羊毛に対して、ホームスパンに対して共感することができ、大きな歓びを感じた2日間でした。

抱いていた熱量も不安も分け隔てなく受け入れられた思いで、そっと掬い上げられるような多幸感に溢れていて、奥底から感謝が滲み出ました。

終わった今、展覧会に足を向ける思いと準備をして迎える思いのこの交わりこそが、稲垣さんの仰る作り手と使い手と伝え手の交流が興る磁力のある場なんだと、実感を伴って自分なりに解釈の解像度が上がった気がしております。

そんな場を設える企画運営の皆さま、本当に素敵な杜を司る庭人の皆さま、影に日向に奔走し誰をも支える風人の皆さま、ご来場のお客さま、共に出展を果たした皆さま、他にも私の思いの至らない所で関わりを持たれた皆さま全てに感謝いたします。

2年後、鎮守の杜でまた歓びを分かち合えるよう、ここから一つ一つ重ねて参ります。

その日を楽しみにしております。

この度は、本当にありがとうございました。

旅する羊・猪又裕也

おりひめ神社のお社の脇というのも、ぴったりでした。

朗らか、爽やかな笑顔で、糸のこと、織のこと、雫石のことを話していらした猪又さん。

いつもブースには、人と笑顔が満ちていましたね。

旅する羊・猪又裕也さんの出展前のメッセージも是非ご覧ください。

→ click

director's voice

コメントする

榎並伸太郎さんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

滋賀県信楽町で作陶される榎並伸太郎さん。

ニッケ鎮守の杜、レンガ道を入って真ん中あたりに出展くださいました。

ホイップクリームみたいな白系統の陶器が、緑を借景に美しく映えていた榎並伸太郎さん、メールの一部をご紹介しましょう。

昨晩無事に信楽へ戻り、今日はこちらも天気が良く、後片付けの1日でした。

鎮守の杜、雨上がりの晴れの日、とても美しいんだろうなぁと想像が膨らみます。

これが今年度「工房からの風」の最後のメールなんですね。

正直寂しいです。

運営の方々、風人さん、作家の皆さん本当に大好きです。

こんなに皆んなに対して気持ちが入るクラフトフェア「工房からの風」は、唯一無二のイベントだと思います。

沢山の友達も出来ました。

この繋がりは僕の陶芸人生において、大きな原動力となります。

今日までに会った回数は少なくとも、皆同じ目標をもって半年間突っ走ってきた事、

そして終わった今、このメンバーで集まる事はもうないのかぁと切ない気持ちになってる自分が、まるで学生生活を共に過ごしてきた仲間との別れのような感覚にも感じます。

また何処かで今回のメンバーと一緒にお仕事が出来る事、とても待ち遠しいです。

ここまで作家一人一人に寄り添って一緒に準備して下さったこと、そして新しい仲間との継ながり、次の道へ切り開くきっかけを継ないで下さったこと、本当に感謝しております。

またお会い出来る日を楽しみしております。

半年間大変お世話になりました。

榎並伸太郎

『まるで学生生活を共に過ごしてきた仲間との別れのような感覚にも感じます。』

きゅんとした切ないような感覚。

毎回、熱心にミーティングにも出席されて、出会いの機会を豊かに生かした榎並さんならではですね。

会場でいつも幸せそうな表情でお客様に接していらしたのが、印象的でした。

榎並伸太郎さんの開催前のメッセージはこちらです。

→ click