-

新着情報

- 2025/10/30 director's voice 戸隠かごや 朗々 -rou rou-・西濱芳子さんからのことば

- 2025/10/30 director's voice tama glass・多賀屋泰子さんからのことば

- 2025/10/29 director's voice 旅する羊・猪又裕也さんからのことば

-

月間アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2025年10月の記事一覧

「director’s voice」New

director's voice

コメントする

寺田本家(日本酒)

千葉県神崎町で自然酒造りに励まれる「寺田本家」さんが、今年も「工房からの風」にやってきます。

(土曜日のみ)

五人娘や香取、醍醐のしずくなど各種日本酒を豊かに。

先代の名著「発酵道」や、土曜日お越しくださる現当主夫人の寺田聡美さんによるお料理本各種。

各種酒粕、げんまい塩こうじ、バーニャカウダ、やさしいラー油

BBQソース、酒粕ちいず、クラッカー25g、塩麹スパイスピーナッツ

うふふのモト、発芽玄米うふふのモト

といった、オリジナル調味料などもお持ちくださる予定です。

寺田本家さんは、土曜日限定出展となります。

寺田本家のHPはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

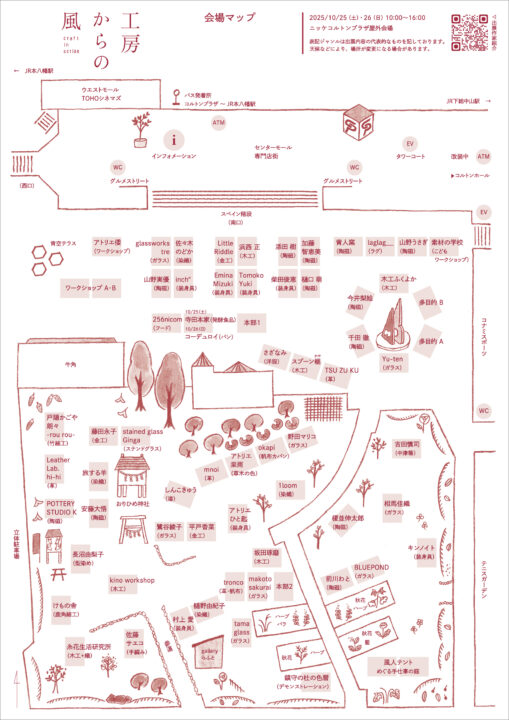

マップを片手に

いよいよ今週末。

会場の一部であるニッケ鎮守の杜では、高木剪定や砂利の補給をはじめ、さまざまな整備が整ってきました。

木曜日には、テントも建ちます。

ほんとうに、いよいよ。

会場内のマップが出来ました。

HPからプリントアウトもできますので、お出かけ前にお持ちいただくことも。

→ click

(会場でもお配りしています)

コルトンプラザ、初めてお越しになられる方には、アクセスもご案内します。

HPでは、こちらです → click

JR総武線/都営新宿線 本八幡駅より徒歩約10分

JR本八幡駅北口より無料バスをご用意しております。⇒バス乗り場ご案内はこちら

JR総武線 下総中山駅より徒歩約10分

京成線 鬼越駅より徒歩約7分

駐車台数 2,500台/ご利用時間 8:00~23:00立体駐車場は24時間営業

駐車料金の詳しいご案内はこちら → click

「工房からの風」でのお買い物に対しても、お買い上げ時に作家から渡される伝票を本部テントに提示いただけましたら、

1000円以上 1時間

2000円以上 2時間

3000円以上 3時間

の無料券をお渡しいたします。

詳しくは、コルトンプラザHPでご確認ください。

director's voice

コメントする

風人テント − めぐる手仕事の庭

風人とは、「工房からの風」に出展経験がある作家で、1年ごとに構成されています。

企画運営に携わることで、人の輪が広がり、作家としての成長を期待されている仕組みです。

今年の風人テントでは、庭をめぐる四季に、4組の作家の手仕事をなぞらえてブースを構成しました。

工房からの風には、「手仕事の庭」があります。

そこには、自然の素材をいただいて工芸品を作るということ以上に、工芸家が集う場として豊かな奥行きがあると感じます。

季節ごとに草木が彩りを変えてめぐり行き、花のあとには種を継ぎ、次の年へとバトンが渡される。

「庭」の在り方とは、人の営みと象徴的にも身体的にも関係が深いように思います。

そんな庭の営みを本に綴じた『鎮守の杜の色暦』を起点に、4枚の染め布がつながり合い、庭の四季をうつした映像が途切れることなく続いていきます。

そのあいだに、4組の出展者に寄せていただいた「めぐる手仕事」をテーマとした文章と写真がたゆたう空間を設えました。

個々の作り手の「点」がつながり「線」となり、やがてめぐり行く……そんな手仕事の循環が、ここ「工房からの風」でも、その後の作り手の日常でも、ふくよかに広がっていきますように。

季節が手をつなぎ、連綿と続いていく営みに心を寄せて

風人テント

和泉綾子 RIRI TEXTILE

大野七実

岡林厚志 hyakka

本間あずさ

+++

事務局より

風人テントを担当くださった4作家の企画で、今年度出展作家の中から4作家に寄稿を依頼されました。

『めぐる庭、めぐる手仕事』

これらの文章と写真を響かせて、風人テントで展示をいたします。

ニッケ鎮守の杜、手仕事の庭、花壇の奥です。

ぜひ、ご覧ください。

■ 僕のめぐり − 榎並慎太郎(陶芸)

■ 山から街へ、街から山へ − kino workshop(木工)

■ めぐる手仕事 − 糸花生活研究所(木工+染織)

■ 戸隠・季節の巡り − 戸隠かごや 朗々 -rou rou-(竹細工)

director's voice

コメントする

僕のめぐり - 榎並伸太郎

「とっとの部屋で遊びたい!」

と保育園から帰った娘は僕の小さな工房で粘土遊びをよくしていて、まだ0歳の息子も僕がろくろをしていると不思議そうに見つめてきます。

30年前、僕も同じ経験がありました。

僕には信楽焼の伝統工芸士である祖父がいます。

ろくろを回す祖父の隣に座り、粘土でロボットや怪獣を作るのが大好きな遊びでした。

今思えば、この頃から陶芸家としての種を祖父から継ないでもらっていたんだと思います。

大人になり、僕は大阪でアパレル業を勤めていました。

身の回りは目新しい物に溢れていました

が、毎日が同じ繰り返しで自分から刺激を見出せていませんでした。

家に帰り、いつものように食卓で祖父の器を手にした時、当たり前すぎて気付かなかった手作りの温かみを改めて感じました。

いつも優しくて心の豊かな祖父の姿にいつしか憧れを持つようになり、思い切って仕事を辞めこの世界に足を踏み入れる事に決めました。

種が蕾になったのは、窯業試験場の課程を修了し当時の先生に大谷哲也さんと桃子さんを紹介してもらった時です。

5年間の弟子期間で技術面だけでなく作家としての活動など多くのことを教えてもらいました。

特に影響を受けたのはお二人の豊かな暮らし方でした。

作り手の思いを知り、物を大切にされるお二人、そして人との繋がりを大切にされているお二人には、自然と人が集まり、いつも笑顔が絶えませんでした。

みんなで賄いを作って料理を囲みながら、たわいない会話で盛り上がったあの時間が僕を豊かにしてくれました。

また、「遊び」を大切にされていることも印象的でした。

哲也さんとビワマスを釣ったり、桃子さんに他の弟子たちと一緒に料理を教えて貰ったり、師弟関係以上に家族のような繋がりを感じました。

哲也さんはよく言ってました。

「俺はまだまだ青春真っ只中だ」と。

全力で挑戦し続け、美しい花を咲かせ続けているお二人に昔の僕に足りなかった豊かさに気付かせてくれ、蕾の僕にたくさんのエネルギーを注いでくれました。

いよいよ僕も花を咲かせる時が来ました。

20年前哲也さんもこの工房からの風で作家としての活動がスタートし、自分が同じ境遇である事にとても縁を感じます。

祖父が種を継ないでくれて、哲也さんと桃子さんが芽を成長させてくれたように、これからの世代に物を作り出す仕事の尊さ、豊かな暮らしを伝えていくことが僕の義務であり、僕のめぐりです。

-榎並伸太郎-

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

山から街へ、街から山へ ー kino workshop

私たちが暮らす飛騨市は面積の9割以上が森林という山深い地域です。

そのうちの7割が多様な広葉樹の森で、昔から広葉樹の産地として木材を供給し続けています。

現在伐採している森は、かつて薪や炭のために利用されたところで、70~80年生の二次林です。

一般的に広葉樹は植林されません。

皆伐後一面に太陽の光があたると、実生の種が芽を出し、樹齢の若い切り株からは萌芽します。

一斉に競争が始まり、3~4年程経過すると身の丈を超えます。

飛騨の気候は広葉樹の生育にとても相性がよく、100年後には元の森のようになると想像できます。

こうして森を利用することで、山の仕事が継承され次の世代へと受け継がれていきます。

しかし、伐採される広葉樹の大半は、曲り、節、小径、多種という特徴のため単価の低いチップや薪などになっているのが現状です。

曲り、節、小径、多種という特徴のため今まで利用されてこなかった未利用材を活用するため、飛騨市では2014年より「広葉樹のまちづくり」が始まりました。

伐採(川上)、製材(川中)木材加工(川下)が協力、試行錯誤して、今まで単価の低いチップになっていたような木材の中から、ニーズをひろい、丁寧に仕分けし、単価を高く流通させ少しでも多くのお金を山に還すことで、次の世代に広葉樹の森を引き継いでいこうという取り組みです。

広葉樹のまちづくりを通して、飛騨材を豊富に使えるようになった今は、個性豊かな木の特徴をどうしたら活かせるか考えをめぐらせます。

特徴のある飛騨材は部材を木取るのに手間と時間がかかり、一筋縄ではいきません。

しかし、曲がった木や節のまわりの木目、豊富な樹種の色目はとても魅力的で、どの部分をどんなカタチにするか想像するだけで楽しくなります。

広葉樹の産地での作り手として、作品とともに、飛騨の山の現状や飛騨材の魅力を使い手にお伝えすることが私たち川下の役割だと思っています。

飛騨の山に興味と関心を持ち続けてもらうこと。

そうして、山から街、街から山へのよい循環が広がっていき、山の仕事が残り、持続可能に木材が供給され、飛騨の広葉樹の森を次の世代に残していく。

そんな思いが今のものづくりのモチベーションとなっています。

-kino workshop-

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

めぐる手仕事 - 糸花生活研究所

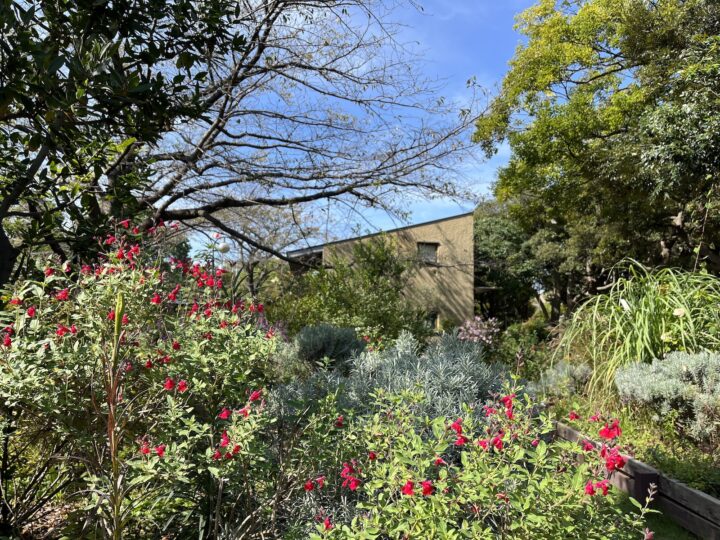

今年の 「工房からの風」 にも、 秋明菊のお花が揺れているでしょうか。

出展する作り手が素材と対話しながら手を動かしてきたのと同じ時間の流れの中、 寒い日も暑い日も、お庭の土と草花と対話されてきた方々がいらっしゃる…

このお庭を訪れる度に、 自然の巡りと人々の営みが交わる心地良さを、 感じています。

私たちは2011年春より、 糸花生活研究所という名前で、 手芸道具を中心とした制作を続けています。

さぁこれから、 と思ったその春に、 大きな地震がありました。

毎日のあたり前の暮らしが揺らぎ、 確かなものが何なのかわからなくなりそうなときに、ある忘れられない景色に出逢いました。

それは穏やかに蝶達の舞う菜の花畑で、 今までと何も変わらずに季節は巡り続いてゆくことを教えてくれる、 静かな景色でした。

淡々と繰り返される自然の営みに安心し、 何も心配せずにただ日々を続けようと手を動かし、 小さな織り機を作り、 蝶と花を模したリボンを織ったのが、 制作の始まりでした。

巡る季節に見守られて、手を動かすことで照らされる、糸と花と手仕事のある景色を見ていたいと、菜の花畑で抱いた気持ちは今もずっと変わらずに、 私たちの活動の源にあります。

手芸道具を使って下さる方から、 見ていたいと思っていたその景色を、 見せていただくことが度々あります。

ご家族のために、 お友達のために、 ご自分のために、 大切な方々へと手を動かす時間が作り出した、 心の通う穏やかな景色です。

そこには、 あの日に見た蝶達の舞う菜の花畑と同じ確かさを、 感じるのです。

私たちには、 4歳と11 歳になる子供がいます。

これから先の未来に、 彼らの支えになってくれるものがあるとしたら、 それはなんでもない、 日々重ねている営みの作り出す安心感なのではないかと思っています。

そしてその営みのひとつに、 自然に触れて手を動かす“手仕事” があることを、 信じています。

子供の世代にも、 その次の世代にも、 四季の美しさと共に手仕事のある生活の景色が、 続いて、 繋がって、 広がって、 めぐっていってほしいと、 心から願います。

美しいお庭に見守られた秋の日に、 皆様が続けてこられた手仕事の営みと交わることでまた美しい景色へと繋がってゆくのを楽しみに、 制作に向き合ってきました。

この文章を読んでいただいている今日ここには、 どんな景色が広がっているでしょうか

-糸花生活研究所-

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

戸隠・季節の巡り ー 戸隠かごや 朗々 -rou rou-

かごの制作に使用する根曲り竹(チシマザサ)は、雪深い地域に自生します。

冬の間、深い雪に守られるように地面に倒れ越冬し、雪解けとともに少しずつ起き上がるため、雪の重みで折れないようにと初めから根元が曲がり、強くしなるのが特徴的です。

森の中には沢山の出会いがあって、整備をしながら斜面を奥へ奥へと切り開くたびに、ここにはこんな竹があったのかと嬉しい気持ちに包まれます。

「すらりとした竹はあのカゴに良さそうだ」

「この細さと長さがあれば、持ち手に使えそうだ」

「ズングリむっくりしているが練習になら使えるんじゃないか」

「目の前にある竹を活かすにはどんなかごが作れるのか」

そんなことを思いながら山の中で竹と向き合うひと時が何よりも好きです。

私と山を繋いでくれたのは、戸隠の季節の巡りと共に訪れる山仕事とそれを続ける竹細工の職人たちでした。

雪が深々と降る2月の早朝、手製の弓矢を手にやってきた職人たちは、神事が終わると矢を放ちながら

「良い竹が生えますように」

「山で熊に会いませんように」

「ケガをしませんように」

と口々に言って竹の成長と1年の山仕事の安全を祈願し、初夏には誤って筍が採られないように成長するまで毎日交代で山の中を巡回して守り、

秋には竹採りのための道づくりを職人総出で行い、いよいよ竹採りが始まります。

「山の口(やまのくち)※解禁日」が設けられ、作るかごと部材ごとに採る時期や藪を変えながら、適した材料を適したタイミングで採ることが伝わっています。

そして山仕事が終わる頃、「山の神様」に一年の無事を感謝しながら神事を執り行います。

この一年の巡りは、先人たちが技術とともに山と竹を守り、次の代へと繋ぐために行ってきたものです。

戸隠の人たちにとっては当たり前のことでしたが、私の中にとても特別な機会を貰って山に入れているのだという気持ちが湧いていました。

山があり、森があり、雪が降り季節が巡るからこそ根曲り竹がある。

そして、竹を仕事にしながらも、竹と共存するために続ける山仕事がある。

間近で体感した営み全てが、戸隠竹細工を作っています。

その中で、根曲り竹の力強さと、朗らかさをかごと共に届けることができたなら、竹細工という仕事をしていてこんなに幸せなことはないなと思いながら制作をしています。

戸隠かごや 朗々 -rou rou- 西濱芳子さん

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

ご予約イベント Index

本日10/20(月)12:00より、ご予約制イベントの受付スタートです。

予約専用サイトを活用いたします。

:::

ご予約を承るのは、以下となります。

素材の学校ワークショップ(お子様対象)

アトリエ倭ワークショップ(お子様〜大人対象)

ワークショップ(大人対象)

Ohama/齊藤智美/Autumn Basket/大野八生

トークイベント「工藝作家という生き方」

大谷哲也(陶芸家)× 稲垣早苗(工房からの風ディレクター)

それぞれの記事頁に受付URLをリンクしておりますので、ご興味あるものについてお読みくださいませ。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

director's voice

コメントする

ご予約制:トークイベント:大谷哲也×稲垣早苗

信楽在住で現在活躍中の陶芸作家、大谷哲也さん。

実は初めての作品発表が、2003年の第二回「工房からの風」でした。

それから22年の間、どのような想いと実践を重ねて「陶芸作家 大谷哲也」になったのか。

工藝作家という生き方は、現代においてどのようなものなのか。

そして、工藝作家というバトンをどのように手渡していくのか。

長く交流を重ねてきた、今展ディレクター稲垣早苗がお話を伺います。

工藝作家という生き方

大谷哲也(陶芸家)× 稲垣早苗(工房からの風ディレクター)

日時: 10/25(土)14:00〜15:00

場所: コルトン広場 多目的テントA

○

ご予約席を20席ご用意いたします。

ご予約のない方もお聞きいただけますが、立ち見になる場合がございます。

よいお席確保のため、ご予約をお勧めいたします。

ご予約(無料)はこちら → click

○

ご予約いただいた方のうち、当日抽選で5名様にオリジナルグッズを進呈いたします。

昨年、稲垣が記した大谷さんに関する記事がございますので、よろしければご覧ください。

→ 大谷哲也さんの作品展に寄せて

夫人で陶芸作家の桃子さんと。

弟子第 1号の榎並伸太郎さん。

今春独立を果たし、今年、「工房からの風」へ初出展。

大谷製陶所 ホームページ → click

大谷哲也さんのインスタグラム → click

director's voice

コメントする

ご予約制:手仕事の庭めぐりツアー 色暦編

昨年からはじまった工房からの風での庭めぐりツアー。

工房からの風デザイナー宇佐美による花壇の草花やハーブのお話にくわえ、

今年は色暦編として、染織家 RIRI TEXTILE 和泉綾子さんが手仕事の庭の植物で染めてくださった

糸を見ながら一緒に歩きます。

おりひめ神社を囲むどんぐりの森からスタート、4つの花壇をめぐり30分ほど。

その後、風人企画テント〜RIRI TEXTILEさんの染色デモンストレーションへとご案内します。

どなた様もお聞きいただけますが、ご予約くださった方には、優先的に声が聞こえるように輪の前方にいらしていただくようにいたします。

■「手仕事の庭めぐりツアー 色暦編」

10/25(土)・26(日) 13:00〜13:30

案内人 宇佐美智子(工房からの風デザイナー)× 和泉綾子(RIRI TEXTILE)

定員各10名様 無料 雨天中止

集合場所:ニッケ鎮守の杜/おりひめ神社鳥居前

一期一会の秋のひと時の庭。

そこに積み重なっている時間をぜひお楽しみいただければと思います。

参加対象:大人(16歳〜)

事前ご予約制となります。

ご予約専用URL:

10/25(土)click

10/26(日)click

受付期間:10/20(月)12:00 〜期間延長しました 10/24(金)12:00 まで

先着順、定員となり次第受付終了となります。

尚、上記受付期間終了時にお席がある場合は、

当日、開始30分前より《本部2テント》にて受付をいたします。

ご予約決定のお客様へ:ニッケ鎮守の杜・おりひめ神社鳥居前にお集まりください。

開催時間を過ぎますとキャンセルとみなしますので、ご協力をお願いいたします。

天候や状況により急遽開催変更があることをご了承ください。

◎10/25(土)・26(日)13:30〜 15:00頃〈鎮守の杜の色暦テント〉にて

RIRI TEXTILEさんによる手仕事の庭の植物での染色デモンストレーションを実施します。

こちらはご予約不要、随時ご覧いただけます。

ニッケ鎮守の杜の庭づくりが本格的に始まったのは2005年のこと。

化学肥料や化学薬品を使わずに、この地の自然と気息を合わせることを心がけての庭づくり。

それは一朝一夕には姿にならず、数年はうすらぼんやり寂しい植物の生態系の中で手探りでした。

一気に好みの花を植えれば見た目には華やかだったのでしょうけれど。

じっと我慢して、この地ならではの姿を願いました。

いま、ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭では、スタッフと庭人さんと一緒に日々のお手入れを重ねています。

秋明菊やアメジストセージ、バラ、藍の花などが秋の風にやわらかく揺れ、

ローズマリー、レモングラス、ミントなどのハーブ、数えきれないほどの草花が豊かに茂っています。