-

新着情報

- 2025/10/22 director's voice マップを片手に

- 2025/10/20 director's voice 風人テント − めぐる手仕事の庭

- 2025/10/20 director's voice 僕のめぐり - 榎並伸太郎

-

月間アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2025年10月の記事一覧

「director’s voice」New

director's voice

コメントする

TSU ZU KU(革)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

TSU ZU KUさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

必需品となる革財布や、暮らしにまつわる革小物、仕事道具となる物入れなど、革で表現できるものを幅広く制作しています。

そのなかでも、ここ最近よく注目いただいているのが長財布と二つ折り財布です。

長財布は、使い勝手に合わせ収納力のあるものと薄いものの二種類に分けました。

このキャッシュレス時代、コンパクトなものが多くの方に好まれますが、

「やっぱり長財布」と思う方も一定数いらっしゃるということを実感しています。

また、二つ折り財布は、手のひらサイズにできるだけ収まるサイズ感でこの夏できたばかりの新顔です。

二つ折り財布にありがちな小さなコインスペース、コインの取り出しやすさ、そして使い続けることで出始めるコインの“あたり”など、思考と試作を重ねました。

お財布はそれぞれの暮らし方に直結するものだからこそ、どうぞじっくりとご覧ください。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

鹿革で作った革小物や革バッグを、「麗(rei)」というシリーズで作りました。

鹿革は、軽く柔らかくしなやかな質感が特徴の革です。革の原産は関東総鎮守である大山阿夫利神社の麓。

野育ち由来の傷もありのまま作品に落とし込むことで、革の表情が持つ力強さと質感のしなやかさ両方を表現しました。

少し改まった場面でもそうでない時も使えるもの、そして身軽さ優先で持ちたい方にぜひお手に取っていただきたいと思います。

Q3

TSU ZU KUさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

鹿の革で作った鹿皮紙(しかひし)です。

これは、鹿皮研究のカワダシュウジさんからいただいた、鹿の革を使った紙です。

その強さ、透過性、伝音性にはとても驚かされます。

工房では一枚の鹿皮紙をキャンバスに貼り、壁にかけて飾っています。

まっさらな革一枚の鹿皮紙に多くの可能性を感じ、制作することへの励みとなっています。

TSU ZU KU(つづく)の齊藤さんの出展は二回目。

前回出品された人気の作品はますます磨かれ、鹿革の新シリーズも生まれた今回の展開。

コルトン広場、お庭への入り口に一番近いテントで広やかにご覧いただきます。

ホームパージはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

千田 徹さん(陶芸)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

千田徹さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

スリップウェアを始めた当初から作り続けているハート紋のスリップウェアを紹介します。

スリップウェアは2軸に分けて制作していてその一つが点打ちしたのちピックで引っ掻いてハート紋様を描くものです。

マグカップはどちらかというと最近のものですがこれまで培ってきた技術の積み重ねにより自分にしか出来ないものになっていると思います。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

こちらはもう一つの軸の写しのスリップウェアをベースに今力を入れて取り組んでいるオレンジ色の新色を紹介します。

写しのスリップウェアに関しては常日頃から”自分らしさ”とはなんだろう模索しながら制作していて明確な答えがまだ見つかりません。

ですが、このオレンジ色の新色がなにかきっかけになるような気がして今注力して制作しております。

Q3

千田徹さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

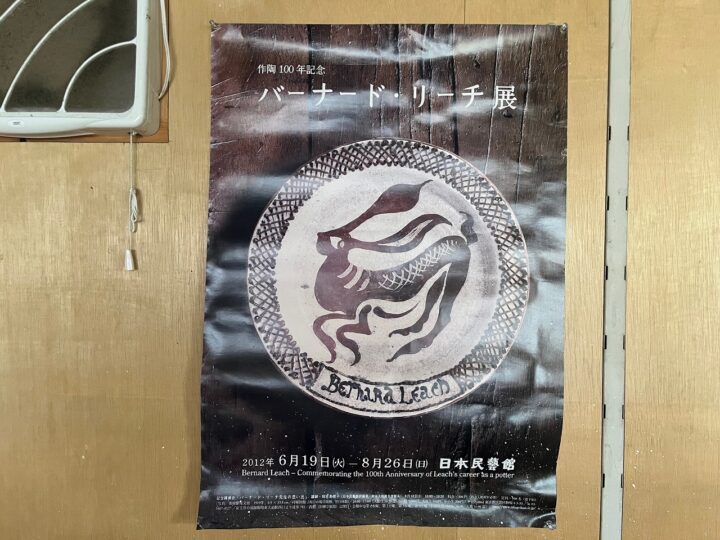

もう10年以上前になりますが駒場の民藝館で開催されたバーナードリーチの展覧会のポスターです。

当時僕はまだ学生で陶芸を勉強し始めた最初の頃でしたがリーチの存在がスリップウェアの世界にのめり込むきっかけになりました。

バーナードリーチ展のポスター、素敵ですね。

千田さんの工房で灯台のようにともっているのでしょうね。

二回目の出展の千田徹さん。

前回も人気のスリップウエアでしたが、ますます魅力が増していることと思います。

そして、このような白い器も制作されているのでした。

スリップウエアのどこかあたたかみのある雰囲気をまとった白い器も魅力ありますね。

千田徹さんの出展場所は、コルトン広場モニュメント周りに建つテント。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

木工ふくよか(木工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

木工ふくよかさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

代表的な作品はスプーンです。

すくう部分の角度や口当たり、持ち手の形など、何度も試行錯誤を重ねて完成したスプーンです。

特にすくう部分はできるだけ薄く仕上げ、口当たりのなめらかさにこだわりました。

実際にお使いいただいた方からも「口当たりが良くて食べやすい」というお言葉をいただくことも多いです。

日々の暮らしの中で、このスプーンを手にされた方が、ほっと和むような気持ちになれますようにと願いながら、一つひとつ丁寧に制作しています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

スツールです。

ただ座るだけの道具ではなく、インテリアの一部として暮らしに寄り添い、気持ちをやわらげる存在であってほしい。

そんな思いからスツールの制作にも力を入れています。

マカロンのようなカラフルなスツールや、ぽてっとした台座とゆるやかなカーブを描く楕円形のスツール、木目の美しさを愉しめるスツールなど、さまざまにご用意しています。

家具職人であった経験を活かし、座り心地や使いやすさはもちろん、インテリアのアクセントとしても楽しめるようなデザインを心がけています。

ぜひ座り比べて、お好みのスツールを見つけていただけると嬉しいです。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、木工ふくよかさんに起こった変化について教えてください。

A4

独立した当初は、自分の作品が受け入れてもらえるのか、不安な気持ちもありました。

そんな時期に「工房からの風」への出展が決まり、自分の作品に自信を持てるようになり、さらに磨いていきたいという想いが強くなりました。

また、数回にわたるミーティングを通して、つくり手としてどうあるべきか、どのような作品を届けたいのか、自分自身とじっくり向き合う時間をいただきました。

その経験が、迷うことなくものづくりを続けられる力となり、新しい作品を作りたいと思う原動力になっています。

「木工ふくよか」の横田博之さんは、「工房からの風」のミーティングへの皆勤賞!

10月1日のおりひめ神社での「千客万来安全祈願祭」にも参列くださったのでした。

埼玉の山の方からなので、決して近くではないのですが。

ものづくりのタテやヨコのつながりが少ない作家の方々に、ミーティングなどの交流を活用していただけるのはとてもうれしいことです。

この機会を有効に生かしてくださり、当初はスプーンなど器系の出展構成から、スツールにも展開を広げられた横田さん。

当日はふくよかに、伸び伸びとした展示が期待できますね。

木工ふくよかさんの出展場所は、コルトン広場、モニュメント周り。

向かい側には、素材の学校テント、山野うさぎさん、ラグラグさんのテントもあります。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

Yu-ten(ガラス)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

Yu-tenさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

「雨上がり」のシリーズです。

雨が上がったあとの瑞々しくきらめく情景を、朝・夕・夜で時間ごとに色分けした3種類を展開しています。

朝の澄んだ爽やかさ、夕やけの優しい温かさ、夜の凛としたきらめきを楽しんでいただけると嬉しいです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

星空のシリーズです。

学校や職場からの帰り道、星空を見上げて穏やかな気持ちになった思い出をもとに制作しているシリーズですが、今回リニューアルいたしました。

今まで使ったことがない色や、ガラスを還元させて輝きを出す技法を用いて星空を表現するため試行錯誤したので、ぜひ繊細な輝きの表現をご覧ください。

Q3

Yu-tenさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

色ガラスです。

Yu-tenの作品は記憶をもとに制作しているので、それを再現する色もとても大切になります。

色の付け方や使う量でも色味は変わりますし、少しの違いで大きくイメージに影響するので、何回も試作を繰り返しながら、記憶の色と重ね合わせています。

納得する色を見つけられた時はとても嬉しいです。

元ブライダルジュエリーデザイナーと吹きガラス職人の夫婦によるYu-tenさん。

イメージを描き出してガラス作品に形作っていく制作スタイルを重ねて、

雨上がり、しゃぼんだま、さざなみ、木漏れ日・・・とシリーズを生み出してきました。

二回目のなる今回には、ブラッシュアップされた定番のほか、

「今展限定のアドリブ的な作品も登場したら楽しいですね」

というようなお話しもさせていただきました。

さて、どんな展開になることでしょう。

Yu-tenさんの出展場所は、コルトン広場モニュメント周り。

お庭のゾーンとつなぐ広やかなところ。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

今井梨絵さん(陶芸)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

今井梨絵さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

定番の作品は、マグカップです。

工房のある酒々井町のカフェ「tamaya cafe」でも使っていただいています。

うつわの大きさ、取手の形など、制作を繰り返す中で少しずつ改良し続けています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今回特にご覧いただきたい作品は「stone vase」「seed vase」と題している花器のシリーズです。

自然物の化石などをモチーフにし、植物を生けた時に一体となるよう造形しています。

当日は鎮守の森の花と合わせたディスプレイをします。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、今井梨絵さんに起こった変化について教えてください。

A4

2017年に第一子を出産してからは「毎日出来ることを出来る分だけ」と制作してきていましたが、

「工房からの風」への出展が決まった今年は「本当に作りたいものを作る」という意識で臨みました。

久しぶりにブレーキよりもアクセルを強めに制作することができたと感じます。

時間のかかるティーポットなどのブラッシュアップにも取り掛かることができました。

ものづくりの時間軸と、人生の時間軸、継続していくためには、バランスも大切ですね。

ブレーキからアクセルを踏めるタイミングに「工房からの風」への出展を活かそうと取り組む今井梨絵さん。

今ならではの作陶を楽しんで、初めての出展をぜひ充実したものにしていただきたいと思っています。

今井梨絵さんの出展場所は、コルトン広場、モニュメント周りのテント。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

laglag__(パンチニードル)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

laglag__(ラグラグ)さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

houseデザインの椅子敷き。

2019年に訪れた米バーモント州の街並みからイメージをして生まれた作品です。

2020年発刊された著書のなかで表紙となり、以降自身の代表作品となっています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

本革とラグを組み合わせた作品

2020年から革の手工芸を学び、

自身のラグ制作の技法と組み合わせて生まれた作品です。

バングル、バッグなど

異素材を合わせた独自の技術で制作しています。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、laglag__さんに起こった変化について教えてください。

A4

今年度出展作家の関連企画の出展機会をいただきました。

他の出展作家の方々のクラフトへの想いをさらに深く感じる機会となり、わたし自身も代表作である椅子敷きへの想いを再確認することができました。

この時に感じたものごとを、これからも大切にしていきたいと想います。

laglag__さんの出展は2回目。

昨年は、ワークショップを行ってもいただきました。

アメリカの東部、バーモント州(カレーで有名??)まで、はるばる訪ねて習得したパンチニードルの技法。

深く広やかな知識もお持ちですので、ぜひ会場で制作についてお尋ねになってみてください。

laglag__さんの出展場所は、コルトン広場、モニュメントの近く。

インスタグラムはこちらです。

→ click

工房での制作光景はこちらの映像をご覧ください。

→ click

映像編集:いとうゆり

director's voice

コメントする

山野うさぎさん(陶芸)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

山野うさぎさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

代表作は、マグカップと湯呑み「ころんとカップ」です。

もともとは陶土でうさぎのオブジェを制作しており、その際の毛並み表現を活かして器に取り入れました。

可愛らしさと優しさを感じられる、どなたにも親しまれる表情やフォルムにするまでに一年ほど試行錯誤を重ねました。

制作初期には、当時アルバイトをしていたうさぎ専門店の店長に試作品を見せ、耳の長さや顔の丸みなどについて助言をいただきながら改良を重ねたことも、現在の形につながっています。

湯呑み「ころんとカップ」は、両手でうさぎを包み込むように愛でながら使っていただきたいとの思いから名づけました。

マグカップは丸みのあるフォルムと持ちやすい取っ手にこだわり、たっぷり容量を保ちながら軽やかな使い心地を実現しています。

近年は垂れ耳のデザインも加わり、より多くの方に“推しうさぎ”と出会っていただけるシリーズとなっています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

もう一つご覧いただきたいのは、うさぎのオブジェ作品です。

器と並行して現在もオブジェ制作を続けており、毛並みの質感や生き生きとした仕草を表現することに力を注いでいます。

日々の暮らしに寄り添う器とは異なり、オブジェはうさぎそのものの存在感や愛らしさを伝える大切な表現の場となっています。

特に目と舌の表現は、多くの方の目を引いて頂けるポイントになっています。

最初は口元は閉じた造形でしたが、開けて表情を加えることで好評をいただき、現在は積極的に取り入れています。

目の部分は「ビー玉を入れているのですか?」と尋ねられることもあり、海外製の透明度の高い釉薬を使い分け、丸くうるっとした質感を出しています。

絵を描くことが得意なので、必ずスケッチをしてから制作に取りかかります。

写真通りに再現するだけでなく、自分の記憶の中にある「最高に可愛い表情」とリンクさせ、一番可愛い瞬間を作品に映し出せるよう心がけています。

また学生時代に学んだ油絵の経験を活かし、陶芸用の絵の具や顔料を水彩画のように扱うことで、やさしくもリアルな色合いを追求しています。

Q3

山野うさぎさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

大きな存在は、やはり「うさぎ」です。

幼少期から大学生まで10年間を共にした「ミミピョン」が私の原点であり、その後の制作を大きく後押ししてくれました。

現在は実家に2匹、自宅に1匹のうさぎと暮らしながら制作に励んでいます。

この写真は実家で暮らすうさぎヨーコとリンダです。

現在の作品づくりのテーマは「うさぎのいる生活を届けること」です。

うさぎが特に好きでない方でも、作品の可愛らしさをきっかけに迎えてくだされば、その家には「1うさぎ」がいることになります。

自分自身が使いたいと思えるものを形にすることから始まり、うさぎ好きの方にも、まだうさぎを知らない方にも、

「うさぎってこんなに可愛いんだ」と感じて頂けるよう、可愛い作品を作り続けていきたいです。

応募用紙を拝見した時、ちょっと驚きました。

描かれていたり、形作られているのは「うさぎ」のみなのですが、

単なるキャラクターではなく、バリエーションが豊かで、「うさぎ」愛の本気度がハンパなく感じられたのです。

(同一アイテムをキャラクター的に表現されていたら、この場には合わなかったと感じたと思います)

出展が決まり、実際に作品を拝見したり、個展へお訪ねしたり、お話を伺うほどに、制作への取り組みの真剣さに引き込まれました。

若くこれから切り拓いて行かれるものづくりの道、「工房からの風」での来場者の皆様、他作家の方々との出会いが、佳き滋養になることを願っています。

山野うさぎさんの出展場所は、コルトン広場、モニュメントの近く。

インスタグラムはこちらです。

→ click

工房での制作光景はこちらの映像をご覧ください。

→ click

映像編集:いとうゆり

director's voice

コメントする

青人窯(陶芸)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

青人窯さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

地元の農家さんからいただいた柿灰を釉薬にしたお皿です。

質感を出すため釉薬が溶けすぎず、ガサガサにもならないギリギリの温度で焼いています。

コンピューターで1℃、1分単位でコントロールできる窯ですが実際には窯全体の3分の1くらいのスペースでしかとる事が出来ません。

開業以来、米どころ、酒どころである地元に「新潟焼」(仮称)を立ち上げる事を目標にしていますが、原点となるシリーズだと思っています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

食材に恵まれたご当地焼して「新潟焼」(仮称)を構想し続けていたところ、新潟県新発田市にオープンした地元食材のみを用いたオーベルジュNe(https://ne-auberge.jp/)の陶器を任せていただきました。

フランス料理という事でフラットな丸皿を連想していたのですが、和食器のような質感を重視した釉薬や焼、少し癖のある形になっており期せずして自分の構想を深める機会をいただきました。

Q3

青人窯さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

阿賀町三川に築窯した穴窯です。

穴窯は登り窯以上に薪窯で焼いた火と灰の色がストレートに出る窯です。

作ったのは11年前ですが失敗続きで、焼けるようになったのは去年からです。

今年はNeの仕事とその成果発表が「工房からの風」での新機軸予定なので

特に失敗の許されない緊張した日々で、胃がキリキリしてました。

新潟焼(仮称)を実現するために課している課題として地元原料の釉薬(Q1)

地元原土の利用(Q2)

穴窯焼成による魅力的な焼成(Q3)

という事で、ようやくスタートラインが見えてきたので息の長い取り組みを続けられればと思います。

新潟県に窯を構える青人窯、大山育男さんは、3回目の出展となります。

「工房からの風」への来場を重ねてくださる方の中には、青人窯の器をご愛用の方も多いことと思います。

今回は新しい表情の作品も加わってくるようですね。

青人窯の出展場所は、コルトン広場モニュメントの近く。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

樋口萌さん(陶芸)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

樋口萌さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

染付花唐草マグカップです。

前回の出展の際に作風が決まり始め、少しづつ形や絵付を変えながら今の雰囲気に落ち着き始めました。

比較的シンプルな形に染付で絵を描いて、マットな釉薬で仕上げています。

高台部分に縄目文様を施し弁柄を巻くことで、華やかさだけでなくやきものの素材感を感じていただけるよう制作しています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

染付足付蓋碗です。

こちらは、私の品物を見て、中国茶を飲むときの蓋碗を作れないかとギャラリストの方にご提案いただき制作したものです。

先方の希望に力量が叶ったかは定かではありませんが、追加でご注文をいただいたり、その後他の発表の際にもご好評いただきました。

文様やつまみの形を様々にバリエーション展開して、お気に入りを選んでいただけるようにしています。

用途を中国茶に絞らず、小さな存在として手に取ってくださる方も多いように感じます。

何より自身の作っているものから発想をいただき、新しく品物が生まれたことが嬉しい体験で、

今後もこのような形で売り手の方と繋がり、買い手へ届けるという流れが生まれたらいいなと思っています。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、樋口萌さんに起こった変化について教えてください。

A4

「工房からの風」はわたしにとってすこし特殊なクラフトイベントです。

それはサポートくださる同じ工藝作家でもある風人さん、そしてディレクション担当の稲垣さんの顔がそれぞれ明確に見えるというところです。

見えるということは同時にこちらも見られているのだ、と開催の日が近づくにつれヒリヒリと感じるようになりました。

前回(2023年)の出展からたかだか2年でまた選考を通過させていただけたことに感謝して、なんらかの進化を感じてもらえるように、と制作しています。

のびやかにかっこいい線を描きたいです。

二年前には未だ誕生していなかった、つまみに動物などの立体を据えた作品群。

そして、樋口萌さんが描き続ける呉須の線が益々伸びやかになっていること。

こつこつと制作を続けて来られた実りが、三重県からやってきます。

樋口萌さんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

柴田俊恵さん(装身具)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

柴田俊恵さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

漆の伝統工芸を学ぶ中で、上塗りや蒔絵とは異なる下地の魅力に気がつき、それらを装身具に活かしました。

下地を手でこね、何気ない日常生活で感じる自然の香り、生物の動き、音の響き、色、形、

それらが心の中で積み重なり形となって表れています。

そうしてできた物に漆の下地を塗り重ねています。

シルバーや真珠の部分は、漆を引き立てるためにシンプルなデザインにし、有機的な形と幾何学的な形を融合させることで、現代的な印象に仕上げています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今回は遊びをテーマに制作をしています。

娘と粘土で遊んだ形から、漆で型をとり立体に仕上げました。

一見、重そうに見えますが中が空洞のため軽くなっています。

是非、手に取って見ていただきたい作品となっております。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、柴田俊恵さんに起こった変化について教えてください。

A4

出展が決まってから、色々なことにチャレンジをするようになりました。

今まではクラフトフェアに参加したいな、という思いがあっても行動に移すこともなく時間ばかりが過ぎていました。

今年はいつもと違い意欲的に制作活動をし、新しい出会いがたくさんありました。

伝統的な漆芸を学んだ柴田俊恵さんが手がける装身具。

金属とは異なる質感と軽やかさなど、新鮮な表情も魅力です。

オヴジェもふくめ、個性豊かな作品群、楽しみですね。

柴田俊恵さんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前。

インスタグラムはこちらです。

→ click