-

新着情報

- 2023/10/15 director's voice 土岐千尋さん(木工)

- 2023/10/15 director's voice 工房まりも屋(木工)

- 2023/10/15 director's voice 木と漆 万緑 (木工)

-

月間アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2016年9月の記事一覧

「director’s voice」New

director's voice

コメントする

Renさん(金属)

おふたりめのご紹介はRenという工房名で活動をしている中根嶺さん。

金属の作家です。

若干26歳。

今展の最年少作家です。

Q

Renさんは「工房からの風」に、どのような作品をお持ちくださいますか?

A

鍛金という技法で作った、オブジェやアクセサリー、カトラリー、照明器具を持って行きます。

硬さと柔らかさを併せ持つ金属は、一打一打、一削一削に呼応し、手の動きを形として留めます。

今回は特にその「形」に意識をおいて制作しています。

カトラリーや装身具、そして動物などのオブジェ。

金属ならではの素材感に、手ならではの仕事でかたちが生まれています。

Q

Renさんにとって「工房からの風」は、どのような風でしょうか?

A

風は目には見えないですが、肌で感じその風に季節や人、

モノや事、場所の気配を感じます。

工房には「作ることが好き」の延長線にある、

その人が選んだ素材や技術があり、

それを生業とするための創意工夫や様々な思考、

努力、姿勢がモノへと変わる特別な場所だと思います。

そんな場所から吹き集まる風、「工房からの風」という空間。

五感を研ぎ澄ませて、たくさん吸い込みたい風です。

このふたつは、私が京都のRenさんの工房をお訪ねしたときに撮影したもの。

金閣寺のほとりにアトリエ兼ショップを構えられています。

自らリノベーションした渾身の空間。

京都へ行かれる折には、ぜひお訪ねになってみてください。

(お休みなどはホームページでチェックくださいね)

Q

Renさんのお名前、あるいは工房名についての由来、またはエピソードを教えてくださいますか?

A

小っ恥ずかしながら名前そのままです。

本名を中根 嶺(ナカネ レン)と申します。

当て字なので本来レンと読まないのですが…

産まれた朝に山嶺が綺麗に見えたそうでこの漢字にしたそうです。

おかげで?登山も趣味の一つ。

山に登っていると無心になります。

そんな時に作りたいモノの良いアイディアが浮かんだりも。

独立して屋号をどうするか散々悩みました、けれどどれもしっくりこず

シンプルに、そして多くの人に読んで頂けるよう「Ren」としました。

生まれた日の気象や出会った季節の恵みを名前にいただくって、

自然に祝福されているみたいで素敵ですね。

Renさんにご寄稿いただいた「風の音」の800字のタイトルは「手の温度」。

ものを作り、発表を始めたばかりの頃の少年との出会いを綴っていただきました。

こちらも、どうぞお楽しみに!

(当日、本部テントでご入手くださいね)

Renさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入って花壇の手前の下草の空間。

ガラスのとりもと硝子店さんがお隣です。

Renさんのサイトはこちらになります。

→ click

written by sanae inagaki

director's voice

コメントする

瀬川辰馬さん(陶芸)

今年の「工房からの風」まで、いよいよ3週間となりました。

今日から今年の出展作家のご紹介を始めていきますね。

ちょうど昨日、お目にかかった方から

「そろそろ作家紹介が始まるかしら?って、ブログを見に来ていました!」

と、うれしい言葉をかけていただきました。

(ありがとうございます)

この場は作家紹介ブログなのですけれど、

ただ単に私からの質問に対しての作家の答えを掲載する場合もあれば、

出展が決まってからの約半年、そのやりとりの軌跡のようなものを

垣間見ていただける場合もあります。

「工房からの風」への出展を通して、作家がどのようにご自身をみつめ、

どのように考え、手を動かし、形を作っていったのか。

結果だけではなくて、経過が人の営みには大切なんだなぁと、

「工房からの風」を続けながら、私も学ばせてもらっています。

そんなこんなも感じ取っていただきながら、

純粋に素敵な作品写真に喜んでいただいたり、

最後の質問にくすっとしていただいたり、、、、

50人(組)の出展者や、

ワークショップなどで関わってくださる20名の方々からの

メッセージをぜひこの3週間、お楽しみいただけたらと願っています。

どなたからご紹介しましょうか。

昨年と同様、「風の音」に文章を寄稿いただいている方から始めましょう。

(「風の音」は現在鋭意編集中!

当日、本部テントでご入手くださいね。

無料ですが、数に限りがありますのでお早めに!)

では、さっそくおひとり目を。

陶芸の瀬川辰馬さんです。

Q

瀬川さんは「工房からの風」に、どのような作品をお持ちくださいますか?

A

皿やボウル、花器などのうつわを200点ほど展示・販売する予定です。

うつわを制作するうえで強く心がけていることとしては、

それらが根源的には「命を抱き留める道具」であるという点です。

動物にしても、植物にしても、生きたままではそれを食卓に並べることはできず、

狩られ刈られることで初めてうつわの上に並び、それを握って人は生きていきます。

私は、食べるもののためだけにつくられたうつわを傲慢だと思いますし、

また食べられるもののためだけにつくられたうつわ

(そんなものがあるとすれば、ですが)を寂しいと感じます。

それを握るものの悦びのためにあるのと同時に、

それに抱きとめられるものへの祈りのためにあるような、

そんな大らかで静謐なうつわを紡ぎたいと願って、制作を続けています。

瀬川さんの器はとても静かです。

でも無音ではなくて、清流のせせらぎや、しんしんと降り注ぐ雪の調べのような、

「ないようである」美しい必然の波長のような静かな器です。

もっともそれは、単なる自然物や自然現象から生まれてきたものではありませんから、

その器も人工物に違いありません。

それでも、無音ではなく美しい調べが感じられるのだとしたら、

そう奏でようという作り手の確かな意思があるのだと思います。

その意思自体の静かな深さが、器の姿になっているのでしょうか。

(私は大ぶりなオーバルと丸いお皿を愛用しています。

いつもの料理を盛っても、なんだか凛として、澄んだように心に映るので、

とても気に入っているのです。

今度撮影できたら、ここにもお載せしますね)

Q

瀬川さんにとって「工房からの風」は、どのような風でしょうか?

A

私が普段作業をしているアトリエは、

築年不詳の精肉店を改装した建物の一階にあります。

建設時の衛生面での配慮だったのか、

それとも歴代の入居者が改装していく過程でのことなのか、

アトリエには開閉のできる窓がひとつもなく、

空調は専らエアコンに頼っています。

建物の一面すべてがガラス張りになっているので、

光は気持ちよく入ってくるのですが。

風は、殆ど通らないアトリエです。

その風通しの悪いアトリエで、うつわという道具について、

随分と長いこと独りで考え、また手を動かしてきました。

今思えば、黙々と地面を掘り起こし、

余分な根を取り除いていくような時間でした。

そうして耕していた土の上に、この一年程で、

ぽつりぽつりと芽が出てくるようになったと感じています。

自分が理想とする、うつわという道具のはたらきが少しずつクリアになり、

またそれに具体的なかたちが伴い始めました。

そのような時期に、工房からの風にご縁を頂きました。

稲垣さん、風人さん、出展者の方々との対話の時間は、

私のアトリエに吹く新鮮な風そのものでした。

これまで黙々と独り培ってきたものを、風通しのよい場所に移し、

育むような半年間であったと感じています。

本当に、多くの恵みを頂きました。

当日は、この半年で少し背が伸びたその芽を、

来場者の方々にも気持ちよくお見せ出来ればと思っています。

このメッセージを読みながら、

梅雨のある日、初めて降りた私鉄沿線の駅をさまよいながら、

瀬川さんの工房をお訪ねした日のことを思い出しました。

『随分と長いこと独りで考え、また手を動かしてきました。』

たしかにその工房には、深い思考と試行の時間がたゆたっていたように思い出します。

その後、幾度か風人さんたちも交えながら交わした言葉は、

ものづくりのことにとどまらず、藝術のこと、文学のこと、

もっといえば生きることについてまで広がる豊かな会話となりました。

:::

『新鮮な作り手たちは、時代の中で果実のように生まれてきます。』

「工房からの風」を始めた16年前から伝え続けてきたこのフレーズ。

今年出会った27歳の瀬川辰馬さんを、まさにその果実のように思っています。

想いを正確につかもうとすること。

それを正確に言葉にしようとすること。

そう、その正確であろうとする姿勢に、私も教わることがとても大きかったのです。

:::

慶応SFCで先端の学びを経たひとが、

東日本大震災を機に、陶芸の世界へと進み、

今手元にある確かな素材と手を用いて、

ものを生み出す世界への扉をひらく。

瀬川さんの陶芸は始まったばかり。

きっと、作品の姿はぐんぐん変化していくことでしょう。

それでも、今掴んでいる物種は、

すでに瀬川さんが求めているそのものなのだと思います。

あせらず、取り繕わず、その物種が実るべき方へと、

瀬川さんの時間が紡がれることを心より応援したいと思います。

2016年秋の日現在の瀬川辰馬さんの実りの姿、

その器がとても楽しみなのです。

Q

お名前、あるいは工房名についての由来、またはエピソードを教えてくださいますか?

A

辰年生まれに、父親の名前の「篤樹」から一字もらって、

元々は「龍樹」と名付けられる予定でした。

ですが、調べてみると「龍樹」というのは2世紀のインドに生まれた

大変立派な仏僧「ナーガルジュナ」の漢訳名だということで、

これではあまりに畏れ多いと判断した父親によってボツに。

最終的には龍を辰の字に代え、「篤樹」から馬の字をもらい、

「辰馬」と名付けられました。

父が辞書を引く習慣のあるひとで、本当によかった。

辞書を引く習慣、すばらしいですね。

きっと瀬川さんにもその習慣が引き継がれているような。。。

瀬川辰馬さんの出展場所は、おりひめ神社の奥。

studio fujinoさんが隣です。

瀬川さんのサイトはこちらになります。

→ click

:::

と、今年もおひとり目からかっとばしてしまいました。。。

director’s voice

これから怒涛のブログアップの日が続きます。

written by sanae inagaki

director's voice

コメントする

出展作家を公開しました

「工房からの風」まで、あと1か月と少し。

出展作家名を公開いたしました。

展示販売の出展者50組。

ワークショップ、デモンストレーションなども含め、企画運営に加わってくださった作家20名。

食関係で参加くださる方々も。

こちらです。

→ click

いよいよですねー。

:::

今年は、インスタグラムもゆっくりですが始めます。

といっても、当方からの発信だけではなく、

皆さんからの投稿を束ねる感じのサイトのご用意をメインにしています。

#工房からの風

の記事がこちらのページに現れるようになっています。

→ click

今まで「工房からの風」で出会っていただいた作品をこんな風に使っています!

のような画像も、ぜひインスタグラムにあげてみてください。

#工房からの風

をつけて。

皆様方のお手元で奏でられている#工房からの風の姿、

共有させていただけたら嬉しく思います。

ガイドラインもご案内していますので、よろしければご一読くださいませ。

→ click

今月17日18日19日の連休には、プレイベントで

ワークショップやカフェや庭の恵み、

ノベルティーグッズの先行販売行います。

詳しくはこちらの記事を。

→ click

2016年の工房からの風、花開く日が近づきます。

director's voice

コメントする

全体ミーティング

10月15日、16日の「工房からの風」も、いよいよあと45日。

8月末、恒例の全体ミーティングの最終回をニッケコルトンプラザで開きました。

台風予想のため、急きょ一日延期しての開催となりましたが、

50組中40組の今年度出展作家に、

風人さんたち出展経験作家14名が加わっての大ミーティングとなりました。

(ちなみに、前日には4名の方が集まってくださいました。

皆さん、全国津々浦々から、万障繰り合わせての集合!

やる気満々なのでした!!)

今までこの日には、出展場所の確認や、当日の流れの説明などを行い、

各自の進捗状況などを語り合っていたのですが、

今年は新たな展開を加えてみました。

それは本ミーティングの前のプレミーティング。

風人さんたちと稲垣による対談トークの時間を設けたのでした。

出展作家にとって、「工房からの風」らしさのひとつは、

展覧会当日までの準備の時間、とも言われています。

ものづくりについてのあれこれ、テツガクの時間。

「考える工芸」の時間を共有してみたのでした。

この日、風人さんから稲垣あてに質問をしてもらいました。

Q

稲垣さんが「工房からの風」に作家に関して、感動した具体的な話を幾つか聞かせてください。

by 箒の吉田慎司さん

Q

藝術、意匠、工芸、を、アート、デザイン、クラフトと考えているのでしょうか?

by 木工、アトリエ倭の香田佳子さん

Q

工房からの風のサブタイトルを、なぜcraft in actionと名付けたのですか?

by 陶芸の大野七実さん

Q

日本の市川で行われる「工房からの風」の意義は?

by アフリカから帰ってきたばかりの金工Anima uni、長野麻紀子さん

Q

仕事を進める中で、今やりたいことと望まれることのズレをどのようにバランスを取っていけばよいのでしょうか?

by 木工の菅原博之さん

Q

作り手、つなぎ手、使い手のこれからって、どんな風になっていったらよいのでしょう。

それぞれが幸せな仕事を継続して、よい循環を作っていくために必要なことって、どんなことでしょう?

by 陶芸の松塚裕子さん

ちょっと、端折った書き方なので、ニュアンスが違ってもいますが、

会話の中でこんな感じの問いかけをいただいたのでした。

2時間ほどをみんなで対話したこの内容は、後日「風の音」にまとめようと思っているのですが、

やり取りの中で出てきた印象的なフレーズをいくつか、メモのように残してみますね。

:::

舵を自らが取ること。

そこには寄る辺なさもあるけれど、

だからこその喜びもある。

言ったり、書いたりすることが苦手でもよいと思う。

でも、ときには感情に正確な言葉を探して、正確に言ったり、書いたりしてみることも大切。

一本一本の糸がつながって、縄になり、綱になる。

作家のどこに惹かれるのか?

それは思いの深さ。

けちにならない。

いじけない、すねない。

生きている人の仕事は、点でとらえていない。

営みの中で、そのひとがどんな花を咲かせていくのか、実りを成すのかを観ようと思う。

アクションは営み。

生身であること。

自分が縁を得た庭を丹精すること。

ここではないどこか、ではなく、ここを愛すること。

自分の尺度をリスペクトすること。

・・・

ああ、うまく書ききれなくって、もどかしいです。

でも、こんな感じのことを、具体的な話を通して語らいました。

これらが即効的に何かになるわけではないでしょうけれど、

じんわり作る人生の養分になっていったら、お互いに幸せだと思っています。

こーんな、わはは、もあり

こーんな真剣もあり。

スタッフ宇佐美もこんなに立派になりました(感涙

さあ、いよいよあと45日。

豊かな風がそよぎますよー。

director's voice

コメントする

日本橋三越本店催事後期

「『工房からの風から』」

日本橋三越本店5階

前期が2日火曜日で終了いたしました。

そして、後期がいよいよ始まります。

8/3(水) – 8/9(火)

10時30分~19時30分です。

後期は前期以上に作家数が充実しています。

詳しくはこちらを

→ click

作家と工房からの風スタッフともに、皆様のご来場をお待ちしております!

director's voice

コメントする

日本橋三越にて

10月の本展を前に、「『工房からの風から』」展という催事を開きます。

「工房からの風」出展経験作家24名と今年度出展作家6名、計30名による作品展です。

前期 7/27(水)~8/2(火)

後期 8/ 3(水)~8/9(火)

10:30 – 19:30

日本橋三越本店 本館5階スペース#5

出展作家をご紹介します。

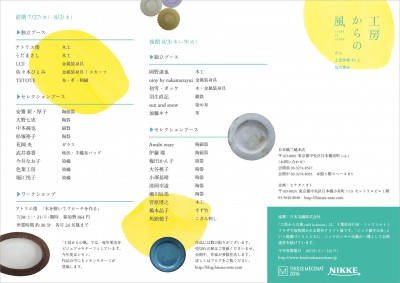

前期独立ブース 7/27(水)~8/2(火)

(おひとりずつ広やかなブース構成。

作家による立ち合いがあります)

アトリエ倭 木工

うだまさし 木工

LCF 金属・石装身具

佐々木ひとみ 装身具・スカーフ

TETOTE 布・革・刺繍

前期セレクションブース

(代表的な作品を展示するブース)

武井春香 布バッグ

今井なお子 染織

色葉工房 染織

堀江悦子 染織

安齋新・厚子 陶磁器

大野七実 陶磁器

中本純也 磁器

松塚裕子 陶磁器

花岡央 ガラス

:::

後期独立ブース 8/3(水)~8/9(火)

岡野達也 木工

加藤キナ 革バッグ

sun and snow 染め布

uiny by nakamurayui 金属装身具

初雪・ポッケ 木・金属装身具

羽生直記 鍛鉄

後期セレクション

Awabi ware 陶磁器

伊藤環 陶磁器

梅田かん子 磁器

大谷桃子 陶磁器

小澤基晴 陶磁器

清岡幸道 陶磁器

瀬川辰馬 陶磁器

菅原博之 木工

橋本晶子 すず竹

角舘徳子 こぎん刺し

イベントやワークショップもありますので、あらためてお知らせいたします。

まずは、前期後期、どちらも!ぜひ、ご来場いただけますように!

手帳にチェック、お願いします!!

director's voice

コメントする

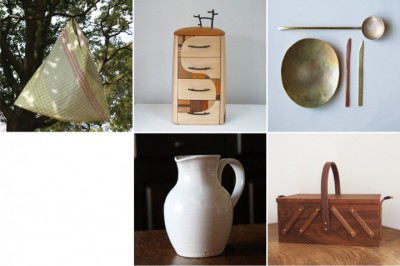

風の予感vol.2

週末、galleryらふとで「風の予感vol.2」を開きます。

6 / 4 (土)・5 (日)・1 1 (土)・1 2 (日)

色葉工房 庄子葉子|染織

金城貴史|木

瀬川辰馬|陶磁

pupila カミツレ 小出仁美|装身具

momoendo 遠藤 桃|金属

〇作者在廊日

6/ 4(土) pupila カミツレ 小出仁美 /momoendo 遠藤 桃

6/ 5(日) 色葉工房 庄子葉子

6/11(土) 金城貴史/ 瀬川辰馬

:::

「工房からの風」の企画も現在進行中。

今回は特に熱心な作家の方が多く、

今現在3分の2ほどの作家の方と個人ミーティングを行いました。

これは行なわなければならないものではなくって、

ご希望に応じての任意のものなのですが、

おひとりおひとりの真剣な思いを受け止めるべく、

じっくりお話をお聞きしています。

「ああ、すっきりしましたー」

っておっしゃるのが、なんだか終了時のお決まり!のような一言。

ご自身のことって、こんがらがってしまいがちなのかもしれません。

私はそれを少しでもほぐして、その作家の喜びの制作に向けて、

一緒に道筋を探ることができれば、と思っています。

風の予感vol.2の期間中も数人の方々がアポイントを取ってくださいました。

榎の木漏れ日を浴びて、シンケンなやりとりの様子も、

工房からの風を創りだす断片のような光景なのかもしれません。

director's voice

コメントする

風の予感Ⅰ

今年度出展作家から5名の展示を行います。

岡野達也|木 5/8(日)

田中友紀|金属 5/8(日)

nagamori chika|染織 5/5(木祝)・8(日)

フジタマリ|木 5/8(日)

モノエ 尾上耕太|陶磁 5/8(日)

岡野達也さん

田中友紀さん

nagamori chikaさん

フジタマリさん

モノエ 尾上耕太さん

さくっと画像で恐縮ですが、実物の作品、ギャラリーでぜひご覧くださいませ。

:::

お庭はバラの季節到来!

今日は嵐のような風でしたけれど、しなやかに揺れてしのいでくれました。

ありがとう!花々!!

緑の恵みと、フレッシュな作家たちの仕事。

皆さまのご来店をお待ちしております。

director's voice

コメントする

個別ミーティング始まりました。

ニッケ鎮守の杜では、八重桜「関山」の収穫時期になりました。

6,7年になるでしょうか。

八重桜の若木を植えて、その数年後から花を収穫して、塩漬けを作るようになりました。

さくらの季節には、ギャラリーのお客様に桜茶をお出ししたり、

茶菓部でお菓子を作ってもらったり。

5月発売の雑誌で、お庭の取材をいただいたので、

ちょうど収穫も撮影となりました。

丁寧にじっくり取材いただきましたので、どうぞお楽しみに!

「工房からの風」の会場、

庭人さん、大野さんたちとこんな風に日々手を入れています、

という様子が伝わるでしょうか。

発売されましたら、こちらからもお知らせいたします。

:::

今年の出展作家との個別ミーティングも始まりました。

当日の展示に向けて、お一人お一人のお仕事を立ち上げていくようなお手伝いをしています。

今年は、例年以上に熱心な作家の方が多くて、アポイントもすでにたくさんいただき、

うれしくも圧倒されております!

秋の実りに向けて、本気度益々高まる今年の風ですね。

おととい、きのう、そして今日と、ここのところ毎日行っているミーティング。

お互いほぼ初めまして!なので、作家の方は少し緊張気味ですが、

お話しを終える頃は、霧が晴れたようにさっぱり、

きらきらっとした表情になられる方が多いように感じます。

別にヘンに鼓舞したり、ヒトタラシなことをしているわけではなくて

(それが一番キケンと思うので)

「聞く」ことを大切に、心がけています。

まず要素をいろいろ伺って、客観的に整理してみる。

そのうえで、私の経験則から引き出せるものがあったら、お伝えする。

この繰り返しで得たものも、「工房からの風」の実り、財産のひとつですね。

実りは、惜しみなく今年の出展者に還元していきましょう。

こうして構成された、おひとりおひとりのブースが、

10月15日16日の土日に、皆様の心によき風となって届くように。

その日の輝きを願って、出会いの時間を重ねています。

director's voice

コメントする

今年度第一回出展者ミーティングを開きました。

満開の桜のもと、今年の出展作家が集まりました。

51名中44名が全国から。

そのうち、複数回出展作家は4名でしたから、40名が初めましての方々。

満開の桜、だったのですが、あいにくの雨。

せっかく万障繰り合わせて集まってくださったのに、

申し訳ないような、不安になられるのでは?と案じるような、

何とも言えない空模様でした。

でも、そんな私の心配は杞憂でした。

44名の今年度の出展作家。

小さな不安よりも、大きな期待や希望がふくふくふくらんでいくような時間でした。

ひとりひとりの前向きな気持ちが相乗効果になっていくようで。

51名中、1度以上(多い方は5度)選考を通らずに、チャレンジを続けてくださった方が21名。

そのせいでしょうか、工房からの風への出展の想いをしっかり持ってくださっている方が多く、

ミーティングでも今まで以上に、私たちのメッセージがちゃんと届いている実感がありました。

初回にして、同志感芽生えたような。

当日の天候ばかりは、どうすることもできません。

でも、その日を目指して制作に向き合う半年ほどの時間の濃密さこそ、

工房からの風の醍醐味。

その時間は、これからの作家人生の宝ものになる可能性がいっぱいです。

工房での時間はひとりきりでも、51人、そして風人さんたち、私たちスタッフが、

励まし合い、切磋琢磨しあって、過ごす時間はかけがえのないものになることでしょう。

この日の雨は残念ではありましたけれど、

そんなことが全く気にならないミーティング時間だったことに、じんわり感動してしまいました。

:::

一夜明けて、今日の桜。

吹雪始めました。

土日は、天に地にはなびら巡る、夢の世のような時間になるでしょう。

galleryらふとでは、Anima uniさんの展覧会。

ひかり ひかる

→ click

お庭では、桜の他にも、たくさんの春の花々。

クリスマスローズ

アーモンド

バイモユリ

ヒュウガミズキ

ミモザブリスベン

ルッコラ

ムスカリ

月桂樹

チューリップは、多種たくさん。

ニッケ鎮守の杜は、一年でも特に美しい週末の二日間になることと思います。

名残の桜をたっぷり浴びにお出かけください。

そして、10月15日16日の土日。

「工房からの風」、その秋の実りも、どうぞお楽しみに!!