-

新着情報

- 2025/10/28 director's voice アトリエひと匙・濱元香織さんからのことば

- 2025/10/28 director's voice けもの舎・深山けものさんからのことば

- 2025/10/27 director's voice 御礼

-

月間アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2025年10月の記事一覧

「director’s voice」New

director's voice

コメントする

長沼由梨子さん(型染め)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

長沼由梨子さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

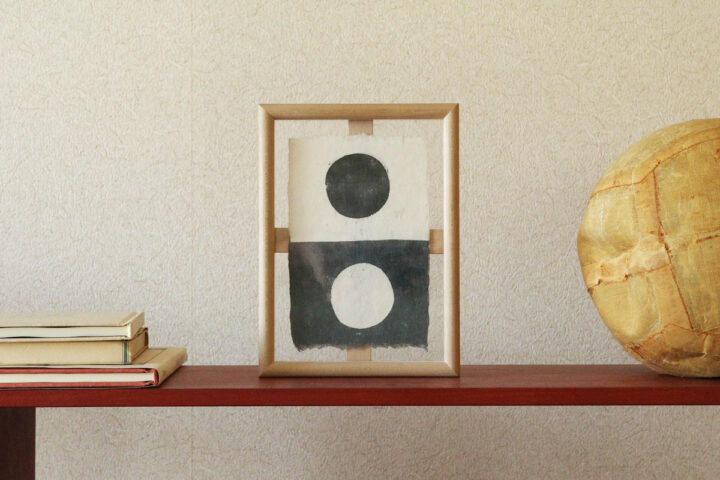

葉書サイズの作品は、定番として作り続けています。

その中でも特にお手に取っていただく機会が多いのが、題名のないこちらの図案です。

この丸はパートナーをイメージしたものですが、ふたつの丸はフリーハンドで型を彫っているため、ぴたりと重なりません。

家族も仕事仲間も、似ているようで正反対だったり、意外なところでうまく噛み合わなかったりします。

けれど、それでいいのだと思うのです。

完璧ではないからこそ一緒にいるのかもしれない。

そんな思いを秘めた、シンプルな図案の作品です。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

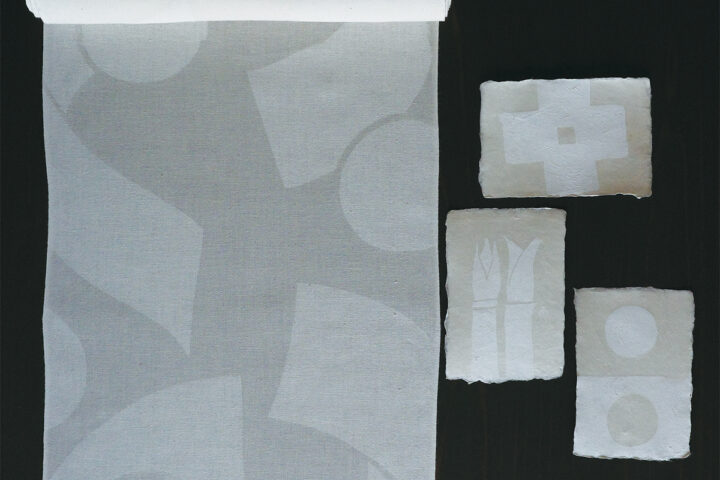

『しろにしろ』というテーマの作品をご覧いただけたら嬉しく思います。

図案と色の取り合わせを愉しむ型染めですが、白い素材に白色を重ねる表現を続けています。

白と呼ばれる中にも、図案や素材、手の動かし方によって無限の色彩が生まれます。

たとえばこちらの金封は、図案を二度に分けて染めることで三層の白を作り、和紙そのものの美しさを際立たせました。

以前、この『しろにしろ』をGoogle翻訳にかけたところ、

“Be honest(正直であれ)”

と訳され、思いがけず制作への助言を受けたように感じました。

今後も深めていきたい、大切にしているテーマです。

Q3

長沼由梨子さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

木工作家でもある主人に作ってもらった型紙棚です。

制作に使用する型紙や和紙は、折ったり丸めたりせずに保管する必要があり、大きな棚が欠かせません。

広幅の浅い引き出しは既製品ではあまりないので、木工作家である主人にお願いして作ってもらいました。

染色の道具はどれも美しく、眺めているだけで惚れ惚れしますが、この棚は私にとって特別なものです。

和紙や布に型染めで創作される長沼由梨子さん。

具体的な用途のあるものから、インテリアなどのアート作品まで幅広く制作されています。

作る形態の幅はあれど、デザイン、テイストには貫かれた美意識があって、きっと新鮮なブースが構成されますね。

長沼由梨子さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、稲荷社の脇。

なんと、ちょうどふさわしい作品群もあるのでした。

大入袋と熊手。

美しく縁起の良い作品との出会いもお楽しみいただけるのではないでしょうか。

長沼由梨子さんのインスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

kino workshop(木工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

kino workshopの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

25年近く作り続けている「カウチ」

畳半畳ほどあれば置ける小ぶりな2人掛けのローソファです。

日本の床の暮らしに馴染みます。

最近は地場のぶな材を使い、仕上げはソープフィニッシュで、

作りはじめた頃と雰囲気が変わりました。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

彩りゆたかで多様な飛騨の広葉樹でつくったプレートです。

いろいろなカタチと大きさから、使う背景を想像しながら楽しくお選びください。

日々使う道具として、木を身近に感じていただけたらと思います。

Q3

kino workshopさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

三匹のねこ

毎日心穏やかに仕事に向かうことができます。

いつも振り回されっぱなしですが、、、

とっても久しぶりに出展くださるkino workshopの片岡夫妻。

2008年、2012年以来です。

きっと、その際に求められた作品を今も愛用されている方、多いのではないでしょうか。

(私もそうです!)

飛騨古川の工房で、主に地場産の広葉樹を使ってのものづくりを続けていらっしゃるお二人の仕事。

充実の木の家具と器などの生活具をご覧いただけることでしょう。

kino workshopさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社鳥居の前。

ホームページはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

佐藤サエコさん(手編み)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

佐藤サエコさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

ウールやアルパカの毛糸を使用した、寒い季節の服飾品(ニット帽・ハンドウォーマー・巻きものなど)を定番で製作しています。

中でもアラン模様を取り入れたニット帽は、活動当初から様々な組み合わせを楽しみながら編み続けている作品です。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今回は、統一感のあるコーディネートを楽しんでいただけたらと思い、ニット帽の模様の一部をハンドウォーマーやミトンにも取り入れて、セットであたたかになれる作品をメインに製作しました。諸説ありますが、アラン模様はひとつひとつに意味や願い・祈りがあると伝えられています。

そのあたりも楽しみつつご覧くださいませ。

Q3

佐藤サエコさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

いつもの作業机に並べている中からひとつ、、燭台です。燭台なのですが、私はこまかな道具を置いて飾っています。

色、フォルムの美しさとなめらかさ、安心感のある重みが好きで、ただただ触れていることも。

静岡の作陶家 sakuya masuda さんの作品です。その上にいるカエルは、中華街で見つけました。

カエルらしからぬポーズで、製作に没頭しすぎた時に「ねぇねぇちょっと休んだらー?」と話しかけてきます。

佐藤サエコさんは岩手県盛岡市から出展くださいます。

盛岡で手編みされたニット。

あたたかさとクラシカルさとモダンな感じが響きあった佐藤サエコさんの作品イメージと重なります。

佐藤サエコさんの展示はニッケ鎮守の杜、galleryらふとの西側(入り口から入って奥)の木立の中。

インスタグラムはこちらです。

→ click

そして、工房からの映像もぜひご覧ください。

→ click

director's voice

コメントする

けもの舎(鹿骨細工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

けもの舎さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

耳飾りでお作りしている「雫」という作品は、私が猟師として山の中で出会う木々の朝露をイメージしております。

また、ケルト紋様やアイヌ紋様など、寒い地域の伝統的なエッセンスを取り入れ、お手に取られた方の温かい暮らしを祈りながら作成しております。

素材の軽さ、彫りの繊細さを実際にお手に取ってご覧いただければと思います。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

指輪でお作りしている「霖」(ながめ)という新作は、初秋に長く続く雨をイメージしお作りしています。

この長雨が止むと霜が降り、鹿が鳴く奥山から冬が少しずつ降りてきます。

山のイメージを吹き込みつつ、マットな質感の白色をお楽しみいただきながら、日常的に使える軽さのあるものを。

この作品を身につけた方に少し良いことがありますようにと祈りながらお作りしています。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、深山けものさんに起こった変化について教えてください。

A4

春に参加した「工房からの風」のMTGにて、風人の作家さんからこんなお声をいただきました。

「工房からの風では、来場する皆さまが、必ず皆さまを温かく迎えてくれます」。

普段、山や工房にひとりきりで作業している私にとって、この一言は、「自分の作品が誰かの生活の中に繋がるイメージ」をより強く持たせてくれました。

たくさんの来場者さまとお会いし、山のこと、作品のこと、お話しできるのを楽しみにしております。

けもの舎さんは岩手県盛岡市で猟師をし、鹿骨細工のアトリエを営んでいらっしゃいます。

「現代の森林の課題に対し、けもの舎では、地元の猟師さんから鹿の骨を買取り、活動の資金源としていただくことで、長く継続して捕獲を行える環境を整えていこうと考えています。」

想いが芽生えても、それを実践として継続させていくのは簡単なことではないはず。

初めてお会いした深山けものさんは、しずかに力強さを凛と感じさせる方でした。

きっとこの仕事を続けて来られた中で培われたものなのだと思います。

鹿骨細工は「工房からの風」では、初めての出品目。

けもの舎さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入って奥の稲荷社の手前。

ホームページはこちらです。

→ click

追記

けもの舎、深山けものさんは、もちろんご本名ではなく作家名。

今回、山野うさぎさん、という作家さんもいらして、ストレートな作家名を付けられる方が揃ったなぁと思ったのでした。

また、作ることにとどまらず、その前のこと、環境や社会のことにも強く想いを馳せる、しんこきゅうさんや吉田慎司さんたちの活動も、深山けものさんに響くように感じています。

director's voice

コメントする

糸花生活研究所(木工+織)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

糸花生活研究所さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

手芸道具である木製手巻きメジャーは、作り続けている作品のひとつです。

思い描いた形と使いやすさを求めて失敗も繰り返しながら、受注制作で1点ずつ制作するところから始めた作品で、初めての展示では、たった2点完成させるのが精一杯でした。

今回はじめて2桁の数をご用意できましたので、ずらりと並んだ姿をお見せできるのが嬉しいです。

動物や植物の絵柄を描いた、それぞれ一点ものです。

くるくる巻き取る楽しさを、実際にお手にとって試してみていただきたいです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

手織りのための道具【バックストラップルーム】です。

手織り機の制作と手織り教室の講師をしている私たちの、中心にある作品のひとつです。

私たちの作る織り機の中で最も小さな織り機であるバックストラップルームは、「工房からの風」からのご縁で生まれた道具です。

会場の中にあるギャラリーらふとさんでのWSのために制作し、皆様にお使いいただいたのがはじまりでした。

昨年の「工房からの風」でのワークショップでも、お客様に手織りをご体験いただきました織り機です。

今回は道具に植物の絵を描き、飾っていて嬉しい道具、持っていて嬉しい道具を目指して制作しました。

こちらは、昨年の「工房からの風」でのワークショップの様子です。

ご参加くださいました皆様、ありがとうございました。

今回3回目の出展となる私たちは、普段は手芸道具を軸に制作をしているのですが、工藝・クラフトの展覧会に手芸道具を並べることには、ずっと不安がありました。

そのため、前回までは木の食器をメインに構成し、脇役に手芸道具や手織り作品を並べていたのです。

今回3回目の出展が決まり、私たちのいつもの精一杯の手仕事をご覧いただけたらとの思いから、思い切って、手芸道具をメインに展示構成をしてみる予定でいます。

求める方がいてくださるのだろうかとやはり不安が付き纏ってはいるのですが、大きなチャレンジの気持ちです。

見慣れない道具もあるかと思うのですが、なんでもお聞きいただけたら嬉しいです。

お越しくださる皆様とお話できますことを、とても楽しみにしています。

Q3

糸花生活研究所さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

木工と手織りと絵付け、それぞれ工房と言えるほどの場所は持っていないのですが、部屋を見回して目に入る印象的なものとして、糸を巻き取るための道具【かせくり機】を選びました。

手作りしている手芸道具の一つです。

いつも机の脇にスタンバイしてくれているかせくり機が、暮らしの中にある私達の仕事場の目印のような存在です。

今回もディスプレイとして、いつも使っている子を持っていく予定です。

もし間に合えば、出展作品にも一点加えられたらと、制作を進めています。(どうなるでしょうか…!?!)

木工の藤原洋人さんと、染織の藤原真子さんが展開する「糸花生活研究所」。

真子さんが学んだスウェーデンでの手工芸のテイストを大切に、現代日本での生活の中にあたたかに灯るようなものづくりを進めておられます。

初めて出展くださったのは、コロナ禍のさなか、マスクと消毒に気を配りながらのことでした。

ほぼ初めて登場くださったので、唯一無二の作品展開、構成に驚かれるお客様が多かったように感じましたが、

その後の精力的なお仕事の継続の中で、すっかりファンの方々を増やしてこられたように思います。

今回は、手芸道具もふんだんに出品くださるとのこと、楽しみにされる方がいっぱいですね、きっと。

糸花生活研究所さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、galleryらふとの奥。

ホームページはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

しんこきゅう(木工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

しんこきゅうさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

wine cupのご紹介をさせていただきます。

このbrown obiのシリーズは今年1月に販売したばかりなので定番とまでは言い難いのですが、ワインカップの足を作るのには通常のコップを仕上げる刃物とは違い、幾種類の刃物を使います。

木の器を作る職人の事を木地師と言いますが、木地師は自分で鍛造し刃物を作ります。

基本的な刃物の形はありますが、よって人それぞれに腕の長さや座高の違いにより刃物が異なります。

さらにワインカップなどは人によって作り方は千差万別です。

刃物だけでなく、削る順番、材料を機械に固定する方法さえも異なります。

私がこの形に取り組んだのは外注を作り始めたのがきっかけです。

作れるようになるまでたくさんの試行錯誤を繰り返しました。

今では自分のやり方が固定されてきましたが、知り合いの木地屋さんの挽き方を見るたびに新しい発見があります。

そして何より作るのが楽しい形です。

作れるようになるまでの道のりが一筋縄ではいかなかったからこそ、想い入れのある形になっております。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今回この展示会で初めてお披露目することになるお皿があります。

名前はまだ決まっていませんが、山中漆器の伝統技法の加飾挽きを使った器になります。

こちらの器は削る際に刃物が飛び跳ねる「飛び鉋(かんな)」と呼ばれる刃物を使います。

木地師は刃物の事を鉋と呼びます。

小鹿田焼をイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。

木の器に模様が彫られている器は一度は目にしたことが有るのではないでしょうか?

こたつの上に置いてあるミカンの鉢や、茶たくなど主に昭和時代の物に潜んでいます。

私はこの技法ををもう少し現代の人も使いやすい形にできないかと模索していました。

しかしながら、問題なのは一定の模様にそろえることが難しいことです。

そこで「工房からの風」のディレクターの稲垣さんに相談したところ、

「それがいいんじゃない」と。

これには天地がひっくり返りました。

同じものを作らなくてはお客様に収められないという職人の固定概念が覆ったからです。

作家は自分の好きなものを作ってよいという、一見当たり前なのかもしれませんが、私にとっては別次元への転生です。

今も不思議でふわふわしています。

作品やこれからの方向性が変わってくるんだなと、新たな道の上にいるように感じており、どんな世界や自分に出会えるのかこれからが楽しみです。

そんな私の一歩をご覧いただけたら幸いです。

Q3

しんこきゅうさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

轆轤というと粘土を思い浮かべる方が9割です。

私が使っている轆轤は木を削ります。

産地によっても轆轤自体も刃物の形状も異なります。

轆轤の起源を調べると、縄文時代から回転体の木製品は見つかっています。

そして木製品の回転体でよく知られているのは「百万塔」です。

天平宝字8年(764)から宝亀元年(770)という短期間で100万という大量の数が制作されました。

この百万塔は簡素に書くと小さな3重の塔で、いわばワインカップの足の部分が3つ重なった塔です。

さらには塔の中心部は筒状になっており「相輪」という輪が連なった蓋が付いています。

蓋を開けると「「陀羅尼(だらに)」」というお経が入っています。

最古の印刷物です。

これらは反乱が起こった後に今後は繰り返さないよう祈願をこめて制作されたもので、現在も4万塔法隆寺に保管されています。

現代の轆轤の技術でもこれを作るのはかなり難儀です。

当時どのようにこの短期間で作られたのか?

刃物はどんなものだったのか?

個人的に考えてしまうのは、ろくろの資料を調べると必ず出てくる二人一組になって一人は紐を引っ張り一人は削るという昔の製法です。

しかしこれが本当に盛んだったのか不思議でなりません。

また、山中漆器の起源は「お椀が川の上流から流れてきた」この出会いがきっかけで轆轤挽きが盛んにおこなわれるようになったそうです。

以上の事からも川辺の近くでの制作、水車を使った轆轤だったのではないかと推測してしまうのです。

水車の轆轤も存在したという資料は残っていますが、全国に的にはやはり二人一組の手挽きが主流です。

また昔は県から県に移動することは制限されていました。

滋賀県で惟崇親王が轆轤を全国に広めたという言い伝えがありますが、その時に発行される「許状」これらは本当に木地を作る為に使われていたのでしょうか?

長くなってしまいましたが、私が言いたいことは、こんなにも謎が多いロマンが詰まった日本の手挽き轆轤を失っても良いのか?ということです。

西洋のウッドターニングは日本でもたくさん使われています。

作家さんもたくさんいらっしゃいます。

そして時代の流れはNC旋盤でPCに繋ぎデータを作れば勝手に機械が作ってくれます。

私が作っているのはただの木の器です。

されどそこには時代と、幾人の人が伝え今に至ります。

日本の歩みの一つを簡単に手放して良いのでしょうか?

伝統工芸とはなにか?

私は常に問うてしまうのです。

しんこきゅう、堆朱杏奈(ついしゅあんな)さんから、長いメッセージをいただきました。

少しまとめて短く掲載させていただいた方が、この場では読んでいただきやすかな、と思いました。

けれど、とても大切なことが綴られていて、どこも削ることができなかったので、そのまま載せさせていただきますね。

堆朱さんの印象はたたかうひと。

願うものを作るために出会う矛盾を見過ごさず、解決しようと臨んでいらっしゃるのだと思います。

そのような日々の中、「工房からの風」のミーティングを通して新たな出会いを得られたのですね。

同じものづくりながら、職人とは異なる作り手との出会いは、発想の転換や視野の広がりにつながっていくかもしれません。

「それがいいんじゃない」

私が素直に応えたフレーズが、天地をひっくり返したとは!

私もびっくりです‼

しんこきゅうさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の脇

インスタグラムはこちらです。

→ click

ところで「堆朱」(ついしゅ)さんとは、木工にぴったりのご苗字だと思いましたら、足利時代から続く由緒ある家系の繋がりであるとのこと。

NUMERO TOKYOに詳しい記事がありますので、ご覧いただければと思います。

→ click

director's voice

コメントする

平戸香菜さん(金工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

平戸香菜さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

梢バングル

20代の頃はオブジェばかり作っていました。

その頃人に使ってもらえるものをつくろうと考え初めて取り組んだアクセサリーで、今も作り続けている作品です。

使えるものであっても置いてある時それだけで美しい形、と意識して制作していた記憶があります。

バングルは錫で作られています。

同じシリーズで金属は変わりますが指輪、ネックレスもあります。

イヤーカフもつくりたいなあと考えています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

一輪挿し ひそか

ここ数年銅合金の花器を制作していて、いちばんよく制作しているのが一輪挿しです。

画像の一輪挿しは20cmほどの高さがありますが、今回はもっと小さなサイズの一輪挿しも制作予定です。

すぐ水を変えるのを忘れてしまう自分としては、金属の花器は水の汚れが見えないのがいいところだな、、と感じています。

Q3

平戸香菜さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

松原幸子さんのオブジェです。

作家の静かで謙虚なものつくりに対する哲学が込められていると感じます。

事務作業の時いつも目に入る窓辺に置いています。

書類が飛ばないようにペーパーウェイトの役割も果たしてくれていたりして、こんなふうに自然に暮らしに溶け込むオブジェがつくりたいな、と思います。

型に金属を鋳込むことでかたちづくる鋳造技法で主に制作をする平戸香菜さん。

2023年は北陸から、今回は地元茨城県から出展くださいます。

金属ならではの色合い、風合い。

その意外性や新鮮な感覚が伝わってくる平戸香菜さんの作品。

ニッケ鎮守の杜、galleryらふとの向かい側で展示されます。

平戸香菜さんのホームページは こちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

鷺谷綾子さん(ガラス)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

鷺谷綾子さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

3年程前から作っているお猪口です。

パウダー状に砕いたガラス粉と色を混ぜたパーツを一緒に焼成しており、白色の中に色が流れていく表情が気に入っています。

ガラスは色や粒度によって溶け方が異なるので、どんな風に流れたか、石膏型を割り出す時は少しワクワクもします。

原型はろくろで作っており、一つひとつ形を変えています。

色も形も様々なので、一期一会を楽しんでいただきたい作品です。

同じシリーズでコップやお皿も出展予定です。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

器のほとんどは鋳造の技法で制作をしていますが、フュージングやスランピングの技法も取り入れています。

この長皿はザラメくらいの粒度のガラスを溶かして板を作り、バリを取った後、石膏型にのせて焼成し、熱をかけてお皿の形に曲げています。

型に流し込む鋳造と違い、ガラス粒の溶けた表情や熱で動いた跡が見えるのが魅力だと思っています。

Q3

鷺谷綾子さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

ガラス学校時代に作った電気炉です。

いわゆる実験炉サイズなので、一度に多くは焼けませんが、小さい器の焼成や試作、ガラスカレットの水砕など、使い勝手がよく常に稼働しています。

使い始めてから10年が経ち、だいぶ年季が入ってきましたが、これまで一度も故障なく動いてくれています。

古代メソポタミアに起源を持つパート・ド・ヴェール技法などによって制作されるガラス作品。

白と組み合わされたカラーのゆらぎも鷺谷綾子さんのガラスの魅力です。

2回目の出展となった今回は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社鳥居のふもと。

スダジイやクスの高木の木漏れ日にガラスがどんな風に映えるでしょうか。

鷺谷綾子さんのインスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

樋野由紀子さん(染織)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

樋野由紀子さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

作り続けているものの1つに絹のストールがあります。

“身につけるもの”という事で、肌触り、軽さ、保温性に長けている絹でストールを制作する事が多く、

また、草木染めをした時の発色の良さもあってさまざまな色を使っています。

ぜひ、触って、巻いてみていただけたら嬉しいです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

特に見ていただきたい作品は、獣毛を使ったストール、マフラーです。

今まで獣毛は羊毛のみで制作していましたが、今回初めてヤク、キャメルのマフラーを制作しました。

全て自然色で手紡ぎで行っています。

今後、ほかの獣毛や極細の紡績糸でも制作したいと考えています。

出展する数は少ないですがぜひお手に取って見ていただきたいです。

Q3

樋野由紀子さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

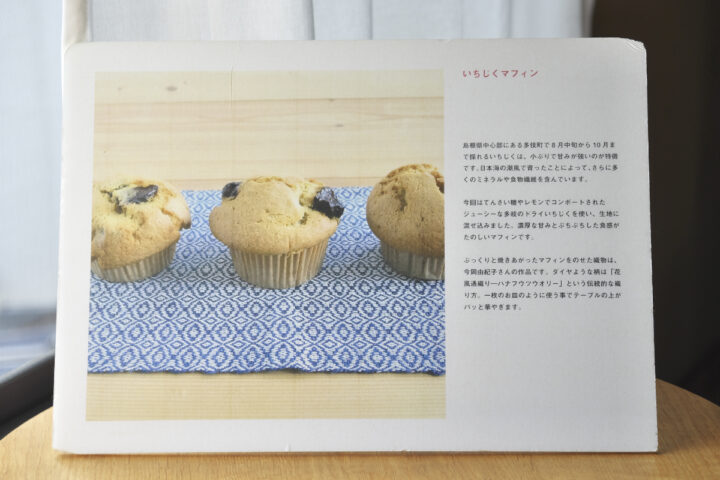

私の工房に、私が織ったマットの上に料理家のなかしましほさんのマフィンがある写真(パネル)があり、いつも気分を上げてもらっています。

以前イベントで島根のクラフト製品に合わせ、なかしまさんのお菓子とコラボという企画がありました。

そこで使用されていたパネルを記念にいただいたものです。

昔からなかしまさんのお菓子の本をもっていてファンでしたので、とても嬉しく今でも大切にしています。

島根県出雲市から参加くださる樋野(ひの)由紀子さん。

出雲の波音が聞こえる工房で、機(はた)の音を響かせながら織られた布には、

古えから続く佳き手仕事の確かさと、今を暮らす人の心に彩りを与えてくれる美が宿っています。

樋野由紀子さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、gallerらふとの前、スダジイの木の下。

インスタグラムはこちらです。

→ click

そして、出雲の工房からの映像も是非ご覧ください。

→ click

director's voice

コメントする

村上愛さん(金属装身具)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

村上愛さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

タガネで一打ち一打ち、こつこつと音を立てながら、放射線状に打ち描いた装身具です。

制作を重ねるうちに打ち方も洗練され、繊細な揺らぎが耳元を彩り輝かせる装身具へと成長しました。

様々な大きさの展開も、作り続けたからこそのこだわりのバリエーションです。

ぜひ手にとって繊細な輝きを見ていただけると嬉しいです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

巳年に「長いもの」とそして「再生」という想いも込めた、チェーンのブレスレットです。

装身具を作る際に出る美しい銀板の切れ端を溶かし塊にし、線引きという方法で一から細い線を生み出しています。

その線を曲げ、ひと鎖ひと鎖を繋ぎ合わせ、1本の長いチェーンを仕立てていく。

小さなことも日々積み重ねていくと大きな輪が広がる。

そんな想いも込めたブレスレットです。

Q3

村上愛さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

制作の相棒でもある「糸のこ」です。

3種類のサイズを持っていますが、左側のものは学生時代から愛用している、一番古く思い入れのある道具です。

金属板の大きさによって糸のこを使い分け、切りたい形や表現したい細かさに合わせて繊細な刃を選び、付け替える。

そうして様々な装身具を生み出しています。

“身に纏う方を引き立て、日々を彩る装身具”

をコンセプトに、『Gacha atelier』として作品を発表される村上愛さん。

岡山県倉敷市から参加くださいます。

真鍮を中心とした金属の繊細な輝きと明快なフォルムの装身具が、木漏れ日の中でどのように映ることでしょう。

村上愛さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、galleryらふとの手前。

ホームページはこちらになります。

→ clcik

そして、工房からの映像も是非ご覧ください。

→ click