-

新着情報

- 2025/11/05 director's voice 第24回へ 日程決まりました

- 2025/11/04 director's voice 吉田慎司さんからのことば

- 2025/10/31 director's voice BLUEPOND・青池茉由子さんからのことば

-

月間アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2025年10月の記事一覧

「凪ぐ浜の宝物/工房からの風」New

director's voice

コメントする

けもの舎・深山けものさんからのことば

「凪ぐ浜の宝物」

嵐の去った後の浜辺にきらりと光る宝物のような想い、言葉。

稲垣宛に届いたメールの一部を、10作家ほどご許可をいただいて皆様と共有していきます。

けもの舎、深山けものさんは、岩手県より出展くださいました。

ニッケ鎮守の杜西側の稲荷社の前。

鹿の角などを用いた作品を展示くださいました。

深山けものさんからのメール文の一部をご紹介します。

このたびの工房からの風では、大変お世話になりました。

秋の澄んだ空気の中、初めての出展という緊張と高揚を抱えながら、風に背を押されるように二日間を過ごしました。

会場に立ち並ぶ作品たちの間を、光と人の気配がやわらかく行き交い、その中で私の小さな作品たちも、そっと誰かの手に受け取られていく——

その光景を前に、胸の奥がじんわりとあたたかくなりました。

私は、鹿の角や骨という自然の欠片を素材にしています。

それは命の残響のようなもの。

人の営みのはるか前から、この地に息づいてきた形。

その美しさを、人の暮らしの中にもう一度、やさしく溶かし戻したい。

日々の支えとなるような静かな存在として傍らに置いてもらえたら——そんな願いを込めて制作しています。

今回の展示では、素材の持つ気配や時間を感じ取ってくださる方が多く、

「この光の反射が好き」「骨の白が、やさしい」

そんな一言一言に、作り手としての根が深く潤っていくのを感じました。

また、風人さんから什器の配置や導線について丁寧なアドバイスをいただき、

稲垣さんをはじめ、スタッフの皆さまが絶えず気を配ってくださる姿に、

この場所がどれほどの時間と誠意を重ねて育まれてきたのかを思いました。

出展者の方々との対話にも多くの気づきをいただき、

「風」という名にふさわしい、流れとめぐりの中で過ごすことができました。

二日間の終わり、片付けの手を止めたとき、ふと胸の内に静かな確信がありました。

この素材と、この手と、この場所を信じていけばいい。

ものづくりはきっと、祈りのようなもの。

自然と人、過去と未来、そのあわいをつなぐ細い糸を、今日も手繰り寄せること。

このたびの出展を通して、自分の根っこを見つめ直し、これから進むべき道の光を見つけたように思います。

与えられた風の力を胸に、またひとつひとつ、誠実に形を生み出していきます。

そしてまた近い未来、このすばらしい「工房からの風」に出展できればと思っております。

準備から当日、後片付けまで、本当にお世話になりました。

皆さまお疲れが残りませんように。

心よりの感謝を込めて。

狩猟も長く続けられていて、野生動物と人間の関係、昔からの営み、さまざまなことを思考しながら進めて来られたものづくり。

もっと、たくさんお話しも伺いたかったです。

これを起点に、深山さんの活動、制作を通して人の輪がひろがっていくことができたらいいなと思っています。

深山けものさんの出展前のメッセージはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

岡林厚志さん(木工・風人)より

さて、たくさんの出展作家の方々から工房へ無事戻りましたとのメールを受け取りました。

そこに添えられた文章の一部を許可をいただき転載し「凪ぐ浜の宝もの」として、皆様と共有させていただきましたのも、このへんで閉じたいと思います。

締めには、風人を担ってくださいました木工作家の岡林厚志さんからの言葉を共有いたします。

岡林さん、撮影部!も担ってくださったので、開催後のブログ掲載の多くが岡林さんの撮影です。

なので・・・岡林さんを写した写真がないのです。

すみません。

風人テントの写真をお載せしますね。

こちらの什器も実は岡林さんの作成です。

今年は風人テントのタイトルが「めぐる手仕事の庭」であったことや庭ツアーもあり、いつにも増してお庭について想いを巡らす年となりました。

丹精なお世話と時間とを幾重にも重ねた、重層的で濃密なお庭。

豊かなお庭はそのまま、関わる人々の豊かな時間の顕れなのだと思います。

丹精に、続けてゆくこと

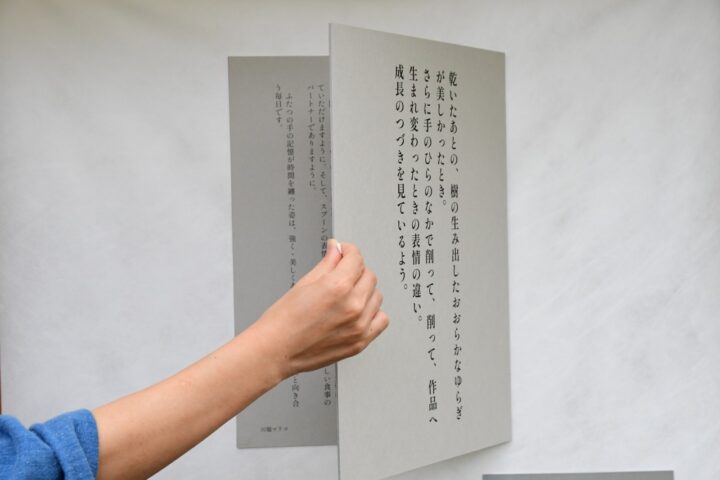

風人テントでは今年、工房からの風がずっと大切にしてきた「作家の言葉」に焦点を当て展示しました。

個人的に今回の展示は内容的にも結果としても佳いものが得られたと思っているのですが、これも回を重ねることで、今回の試みと今までに取り組んできたものが重層的に響き合うことで得られた結果だと思っています。

きっともっと以前に同じことをしていても、このようにはならなかった。

続けることで、醸成されるものがある。

当たり前のことですが、今回はそれがすとんと胸に落ちてきました。

工房からの風の役割。

風人の役割。

風人同士の会話の中で話題に上がったものです。

今、たくさんのクラフトフェアや野外展があるなか、工房からの風の役割とはなんなのか。

さまざまな面があるとは思いますが、ひとつの大きなものとして、出展した作家に今後へとつながる「養分を手渡す」ことにあるのではないでしょうか。

それはいつかその人の庭の実りとなり得て、ひいては工藝の世界全体や使い手にとっての実りとなる。

けれども養分を渡し続ければそのうちに土は痩せて、衰えていってしまいます。

そこに、養分を手渡された作家たちがそれぞれ自分なりにそれを醸成し、土に還元することで、土壌はよりふくよかに、あたたかく育っていく。

それは作家自身が工房からの風に対して、感謝と御礼の想いがあるからこそ出来得るもの。

あたたかな循環を担う。

いささか単純ではありますが、それが工房からの風の、風人の役割のひとつのように思います。

今回の出展者の皆様も、少しでも何か、今後につながるものを持ち帰ってくださっていることを切に願っています。

「工房からの風」が終わった後、風人さんたちが、ご自身のSNSや出展作家のSNSにコメントで、

わがこことのように(わがこととして)ご出展やご来場への感謝を記していらしゃるのをみて、

主催者ではないけれど、主催者のような気持ちでいてくださるんだなと感謝の気持ちでいっぱいになります。

と同時に、わがこととして取り組まれたことが、風人さんたちの作家としての養分、糧になってほしいと願います。

あたたかな循環を担う

こんな想いの作り手たちと共に創る時間と場。

来年の「工房からの風」に向かって、心は始動しています。

岡林厚志さんのHPはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

宮﨑眞さん(木工)より

ニッケ鎮守の杜、手仕事の庭とおりひめ神社周りのちょうど真ん中あたり、

木工の宮崎眞さんからのメールの一部をお伝えします。

はじめての工房からの風。

ものづくりを生業として10年目のタイミングでの出展でした。

緊張して臨んだ初日午前中には沢山の人の勢いに圧倒されつつも、お求めに並んでいただいている光景に感謝しながら作品を包ませていただきました。

日常生活に則した使い勝手の良いものから先に選ばれていった印象でしたが、少し人の波が落ち着いてきた頃には、今回のために時間をかけて仕上げた作品をじっくりと見て触れて喜んでもらえたのも報われた気持ちでした。

また風人さんからは、什器レイアウトや導線のことなど客観的な視点からアドバイスをいただいたり、周りの出展者や稲垣さんはじめスタッフの皆さまにもとても助けられました。

メリハリと柔らかさのある、どこを切り取っても気持ちの良い人と場所、他には無い取り組み。

「また磨きをかけて、戻ってきたい」

と素直に思いました。

これから冬の間に個展が2つ、合間に企画展もあり、また追われる日々が続きそうですが

秋に戴いた豊かな恵みを胸に、一区切り。

少し休んで気持ち新たに進んでいきます。

暮らしの中で活躍する美しいもの。

心を和ませ、整え、育むもの。

宮崎さんのそれぞれのお仕事が、多くの方々に響いていました。

よき両輪となって、ご自身の木工を深めてくださるのをたのしみにしています。

宮崎眞さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

谷口亜希子さん(染織)より

コルトン広場、スペイン階段前に鮮やかで爽やかな色彩の布がはためていていました。

谷口亜希子さん。

いただいたメールの一部をご許可をいただき、転載させていただきます。

急に冷え込むようになってきました。

想いが溢れてなかなかまとまらず、お礼が遅くなってしまいました。

みなさまお疲れは残っておりませんでしょうか。

準備から、当日、そして後片付けまで、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

まだ、うまくお伝えする自信がないのですが、自分の中では天変地異級の大きな変化が起こったので、少しお話ししてもいいでしょうか。

お恥ずかしいことに、私は自分の作るものを作品と呼ぶことができませんでした。ずっとです。

依頼されて染める仕事をがんばりすぎて、いろいろ迷子になっていたのかもしれません。

・・・

織りでも、染めでも、どんなに手間をかけたものでも、どうしてもダメでした。

でも、帰宅して、荷物を運んでいる時に、ふっと

「作品、出すね!」

と発語していました。(自分には衝撃でした)

何があったかと考えれば、稲垣さんに「自分の根っこを」というお言葉をいただいてから、私は半年間ずっと 「作品づくり」 に打ち込めていたんだと思います。

自分の根っこと向き合って、自分の心震える美しさを形を、なんとか形にしたいと思うだけでした。

これからも、こうやっていけばいいんだなと、強い道標をいただきました。

また、造詣の深いお客様ばかりで、私のストールを宝物でも扱う様に触れてくださった手をたくさん見たこと、

「その手間や良し!」と喜んで、大笑いしてくださった方がたくさんいたこと、

運営の皆さんが、日当たり、雨の様子を察知しては、飛んできてくださって、作品にご配慮くださったことにも思い当たります。

大切に扱っていただいてとても嬉しかったです。

高い志を継続してこられた場所が与えてくれた力を、作品でしっかり恩返しできる様に、もっと頑張っていきたいと思っています。

迷ったら、またあのお庭にいけばきっと大丈夫。

心強く、楽しく、作っていきたいと思います。

谷口さんの布、美しかったですね。

単色でむらなく染め上げた布は、たとえば端正な白磁の器のように、一見手仕事ではないかのように見えるほど、手仕事を極めた賜物です。

もっとよりよくご紹介できたのではないかと今更思うのですが、これを機にその世界に深く触れたい、触れていただきたいと思います。

谷口亜希子さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

水村真由子さん(木工)より

ニッケ鎮守の杜、レンガ道が折れるちょうど杜の真ん中あたり。

匙を中心とした木工のブースがありました。

水村真由子さんからのメールの一部を共有します。(ほかの方を含めすべてご許可いただいております)

昨晩、奈良に戻りました。

この度も大変お世話になり、ありがとうございました。

やっぱり風は、夢のようで、あっという間。

強烈に心に留まる2日間でした。

今年5月にお会いした時に、2回目の出展はどのように展開したらいいのかなと私が不安げにつぶやくと、

「そんなこと考えてるの?これまでのあなたの仕事を、これまで通りしっかり見せたらいいの」と稲垣さんに言ってもらって我に返ったようになり、その次の日から今展の新作に取り組みました。

常に頭上には湯気がのぼっているような状態で、全集中で真向かった準備期間でしたが本当に愉快でした。

そこからぽろっと零れ落ちてきた、熊のおもちゃ。

動物、身体が動くギミックというキーワードはずっと頭の中にあって、これができたらいいなーという思いを何年も持ち続けていましたが、ある瞬間に頭の中でパズルがカチッと動いて、一気に手が動きました。

取り組んでいるときは表現が悪いですが、愉しすぎて無意識によだれがでちゃうような感覚。

大真面目にふざけることの愉しさ。

見てくれた人の表情はどんなんかなぁと想像するとめちゃくちゃ不安だけと、ワクワクが勝って、手を動かさずにはおれん!という状態。

苦しかったけど、幸せでした。

本展では、ブースの奥のほうにひっそりと置いていたのにもかかわらず、お客さまや、作家仲間、スタッフのみなさん関係なく、本当にたくさんの方がわざわざ見に来てくださいました。

無我夢中から出来上がった熊たちを目の前にすると、今度は世に出して大丈夫かなという不安に襲われましたが自分のスキを信じて、挑戦してよかった。

匙や木べらなどばかりを追求している私のこれまでの仕事とは、全く違うようなものである印象に映っていたのかもしれません。

もちろんこしらえる上では、まったくちがうリズムのものであるのですが、自分の中ではこれまでの仕事があったからこそ、そこから派生して自然と出来上がったものなので、なんら違和感はありません。

自分の中のスキの引き出し、ちょっと勇気を出して開けてみてよかった。

きっとそのきっかけをくれたのは、2回目の風への出展だったのだと思います。

感謝しかありません。

今回も宝物のような経験をさせていただきました。

本当にありがとうございました。

誠実に、そして時にチャレンジしながら、笑顔で手を動かしてゆける自分であれますように。

今はそんなことを願わずにはおれません。

スタッフのみなさまにもどうぞよろしくお伝えください。

お疲れ出ませんよう!

二回めの出展の方は、よい意味でも気負ってしまわれて、何をしたら???

と思うようですが、基本は初出展から今日までの進化(深化)させたお仕事をまっすぐに示されたらよいと思っています。

水村さんもそのように心が定まったあとに、自然発生的に「クマ」が誕生したのですね。

それは無理に絞り出した何かではなく、手と心の実りのようなもの。

お庭のまんなかで、クマも水村さんも!気持ちよく居れたのではないでしょうか。

水村真由子さんの出展前のメッセージはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

吉田慎司さん(ほうき・風人)より

「工房からの風」に出展経験があり、企画運営に力を寄せてくださる作家の方々。

風人(かぜびと)さんと呼んでいます。

今年は13作家。

それぞれ本業!のものづくりがありますので、ご負担のないように関わっていただくようにしています。

なので、全体ミーティング2回と準備日と当日含めた3日、計5日を活動いただく方。

ほかに、企画テント(風人テント、素材の学校テント)を担当くださる方は、準備制作など、かなりがっつりと。

今回風人テントは、大野七実さん、岡林厚志さん、吉田慎司さん、本間あずささんが中心となって担ってくださいました。

深く関わってくださる分、この回を通して、ものづくりのこと、工藝のこと、社会のこと・・・・

たくさん、考え、語り合い、哲学を深めていらっしゃいます。

先日は、本間あずささんからのメッセージを共有しましたが、吉田慎司さんからのメールも一部共有いたしますね。

長いですけれど、ほんものはもーーっと長いです!

・・・僕たち手仕事をする人のほとんどは、自身の絶え間ない成長と、その仕事が永く遺(のこ)り続けることを願っています。

成長は、半ば自身の努力であっても、周囲の助けや関わりがなくては独りよがりになっていくと思います。

また、遺すこととなると尚更で、自分の手を離れた場所や、時代へ繋ぐには他力を願うしかなく、とても心許ない。

そこで根の確かさをあらため、時間や場所を越えた循環を結実してくれるのは、作家や繋ぎ手、使い手の皆様との心からの繋がりであるように思いました。

植物が影響しあい、循環し、豊かに、そしてどんどんと更新されていくように、僕たちも必死で伸びて、芯から関わり合うことで命を全うできるように思います。

1本だけの草や、貰ってきた土壌では、大きくなることはあっても一時的なものでしょう。

僕たちが人と繋がる最大で最適の方法は至ってシンプルで、やはり仕事でしかありません。

必死に伸びて種を遺す草木のように、必死の仕事が誰かに響いた時、その恵みを足がかりにして初めて次の場所が見えてくる気がしています。

人の生きた足跡は、そういう所に遺るのではないでしょうか。

自力で目立ったり、表に出る方法は無数に増えてきましたが、本当に大きくなり、仕事を遺すには、血の通った場が必要であると、改めて確信した次第です。

また毎年ながら、輝く作家さんに触れて、自身の仕事への戒めにもなりました。

自力で目立ったり、表に出る方法は無数に増えてきましたが、本当に大きくなり、仕事を遺すには、血の通った場が必要である・・・

そうですね。

僕たちが人と繋がる最大で最適の方法は至ってシンプルで、やはり仕事でしかありません。

その仕事の発露の場として、「工房からの風」は、もっとよりよくしていきたいです。

この写真の表情もとてもいいですね。

「素材の学校」のツアーでの一コマ。

木工作家の岡林厚志さんが撮影してくださったもの。

岡林さん撮影の画像、この「凪ぐ浜の宝もの」でもたくさん掲載させていただいています!

ほうきを作る吉田慎司さんのインスタグラムは、こちらです。

→ click

director's voice

コメントする

増田早紀さん(耐熱ガラス)より

ニッケ鎮守の杜に入って、レンガ道に沿った梅の木とアーモンドの木の間で透明に輝く作品がありました。

増田早紀さん。

耐熱ガラスで作品を作る作家からいただいたメールの一部を共有します。

冷たい雨が続いて、先日の2日間の活気ある暖かさが夢のように思えます。

夢のような時間のための、数々の準備にご尽力いただき、誠にありがとうございました。

千葉に移り住んで、お客さんとして毎年楽しみにしていた工房からの風。

あの光さす美しい庭で、優しくあたたかい空間で展示できたことは、駆け出しの私にとって大きな大きな一歩になりました。

ご購入いただいた作品をお包みする間、私は皆さまに「工房からの風にはよくいらっしゃるんですか?」とお尋ねしていたのですが、

「工房からの風の開催を、毎年毎年楽しみにしています!」

と答えて下さる方がとっても多く、こんなに愛されるクラフト展に参加できた有り難さを 身に沁みて感じました。

また、ミーティングで知り合った作家の方々のご活躍や、当日の展示の素晴らしさに、大変刺激を受けました。

会うたびに優しくお声がけ下さる作家さんが多く、この得難い出会いを大切に、またあの庭でいつか再会できることを夢みて制作に励みます。

約10ヶ月に渡り 我々作り手をあたたかく応援し続けて下さり、本当にありがとうございました。

増田早紀さんは、ミーティングにも熱心に来られたり、展開について積極的に構想していらっしゃいました。

初出展ならではの緊張もあったことと思いますが、そんな緊張を吹き飛ばすようにたくさんのお客様にご覧いただいていましたね。

これからの制作、発表も楽しみです。

増田早紀さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

空想遊牧民 仔山羊さん(金工)より

ニッケ鎮守の杜、入って右側奥に並んだ4つのテント。

その中で渋い輝きを放っていた「空想遊牧民 仔山羊」さん。

無事工房へ戻られたというご報告のメールから、一部を共有させていただきますね。

今回出展させていただいて、工房からの風のスタッフの皆さまのお心遣いがとても印象深く残っています。

沢山の作家がいるなか名前で呼んでくださったり、2日目の強い日差し対策を一緒に考えてくださったり、モノだけでなく人をちゃんと感じてくださる空気がとても気持ちがよかったです。

改めて、素敵な場でご一緒できたこと嬉しく思っております。

・・・私はまだまだ駆け出しで、とくに関東の出展やギャラリー様とのご縁も今まであまりなかったのですが、いくつかギャラリー様とのご縁に恵まれました。

このようなご縁や、今後の自分の発展の仕方を考えるきっかけになったのが今回の収穫だと思っています。

今後は自分の作りたいモノをより深く追求し、ひとつひとつの質、技術を高めて説得力のあるモノをつくり続ける作り手になるよう、手を動かしていこうと思います。}わたしは普段、美味しいものを作る人は楽しそうに、踊るようににつくってるなと思っているのですが、稲垣さんの本に書かれていた金工の作り手、朝さんがいう「機嫌よく叩こう」はそれと通じるところがありますね。

本はまたゆっくりと読ませていただきます。

またいつの日か、みなさまとご一緒できるように。

ありがとうございました。

「空想遊牧民 仔山羊」さんとも、開催前にはゆっくりお話しができなかったのですが、

映像 → click に取り組んでくださったり、意欲的に「風」に取り組んでくださいました。

「空想遊牧民 仔山羊」さんが抱く世界観が、ますます金属で表現されていくのが楽しみです。

出展前のメッセージもあらためてご覧ください。

→ click

director's voice

コメントする

die Tasche(革)さんより

コルトン広場、モニュメント周りのテントで出展くださった革のdie Taschさん。

風人さん数名が、小さな革財布を選ばれていたと。

お財布には特にこだわりをもって制作されているそうで、同じ作り手として、響きあうものがあったみたいです。

die Taschさんから届いたメールの一部を共有させていただきますね。

・・・この度は工房からの風出展させていただき誠にありがとうございます。

また、諸々の手厚いサポート、細やかなご連絡など大変ありがたく存じます。

無事に工房へも帰り、後片付けなど済ませ、日々の暮らしに戻りました。

出展が決まり、2月のミーティングから開催日まで、

「工房からの風」のことはずっとついて回っていました。

「新しいことへのチャレンジの場」

という言葉がありました。

当時の自分にはまさにぴったりの言葉で、

この1年で鞄の新作をいくつも完成させることができました。

また、出展時の什器を抜本的に見直し、形状や見やすさなどを考慮し、一から作り直しました。

形而下での変化はそのように表すことができました。

そして恐らく今後にもつながっていくと思われる、精神的な部分こそ、大きい変化があったと思います。

ミーティングでの忌憚ない言葉により怯む気持ちもありつつ、大きな礎のような思想を受け取ったと思っています。

風人さんのひたむきな姿勢、朴訥とした語り口の奥に感じられた情熱に、確実に灼かれるような思いがありました。

ひとつのことに対して真正面から対峙する、ということの難しさ、大変さ、それをまず改めて感じ入り、さらにその大変な事に実際に取り掛った経験談であったと思います。

そのような事業を成し遂げた人たちの言葉として受け取りました。

そしてその舞台としての「工房からの風」

「50組の出展作家がいるとすれば50組の個展を同時開催するイメージ」

という言葉がありました。

それが出来るような工夫を凝らしつつ、なんとなくうまいこと出来ているかよくわからない状態で挑んだ初日。

自身のブースにのみ注力していた状態で、緊張や様々な新しいことに身を引き締めることで、周りを見渡す余裕はあまりなかったように思い返します。

二日目の朝、庭人さんたちとつくられたという草花を見て、その言葉と繋がった感じがありました。

ゆったりとした気持ちで、この大きな町(と形容していいのでしょうか(工房からの風)の空間のことです)を構成する一つとしてのdie Tasche、という気持ちで、半ばたゆたうような気分で過ごしていたように思います。

とても楽しく過ごすことができました。

die Taschさんとは、なかなか機会が持てずに開催までゆっくりお話しができなかったのですが、こうして丁寧なメールをいただけて、企画者としてはとてもうれしいです。

このように真摯に取り組んでくださったこと。

当日をこのように感じでくださったこと。

すべてdie Taschさんの財産になりますね。

そう、私宛に書いてくださった文章ですが、「書く」ことはまずご自身と向き合うことですから、ご自身のためにとても豊かなことと思います。

この場に掲載するしないは関係なく、ぜひ、一区切り、書いてみることをお勧めします。

この経験をもっと育むために。

die Taschさんの開催前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

本間あずささんより(風人)製本作家

「工房からの風」には、出展経験があり、企画運営に加わってくださる作家の方々がいらっしゃいます。

風人(かぜびと)さんとお呼びしています。

今回は、風人作家の本間あずささんから寄せられたメッセージをお届けします。

:::

「凪ぐ浜の宝もの」

というのは、嵐、大波が去ったあとの「静かな浜辺に残された宝もの」

を、イメージしています。

以前、私自身が「工房からの風」が終わってみて、思いがけず目の前に、心の中に現れたきらりと光る想いと出会ったので、このようなカテゴリーを設けました。

ここに掲載するのは、5,6名の作家の方からの予定です。

皆さん、私宛の私信なので、その一部を掲載許可を取ってお載せします。

まず、シンガリ!?として、あずささんより。

本間あずささんは、大野七実さん、岡林厚志さん、吉田慎司さんと組んで、「風人テント」を担当してくださいました。

「つくるひとの手−工房からの風景 」

として、6名の作家からの文章をご紹介することで、作り手の心の一端をひろやかに伝えられたら、、という試みです。

その中で、まるで本の頁をめくるように、製本のアイデアも生かして文章を掲出してくださったのでした。

・・・今年、手渡していくこと、つないでいくこと、時間の積層ということを強く感じた会でもありました。

ものはいつか形をうしなう、そして人も。

それでも、美しいものを作ろうと、人は手を動かす。

美しいものに触れて心が動いた記憶、人と一緒に紡いだ想いはずっと残り、受け継がれていく。

ものを作っているけれど、本当に作っているのは人と人の関係性でもあるのかもしれません。

その場に関われることは、かけがえなく幸せなことだと思います。

トークイベントの冒頭に稲垣さんがおっしゃっていたように、まさに。

私が本を作っていて、本が好きな理由は、本がタイムマシンのように、時間を行き来する装置だからでもあります。

そして、工芸作家が作る作品も、人の記憶をとじこめる装置なんだな、と。

作品を媒介に、人の心が動き、その人がいなくなった後も美しい記憶を伝えられるものが作れたら、なんといとおしいことでしょうか。

時間をかけてしか分からないことはたくさんある、と思います。

工房からの風の出展の後、劇的に何かが変化することは少ないかもしれません。

けれどここで得た思い、気づきが心の奥深くに沈んで、その時の興奮が持続しなくても、数年後にふと芽を出し、次の過程にきっと繋がると思います。

私自身、初出展から7年を経てこうして皆さんとご一緒できていることに驚きと、喜びを感じています。

大切なことは時間をかけて知っていくもの。

手で作る時間の中にいる人たちは、皆その想いを心の中に持っている。

・・・本間あずささんからのメールより一部

本がタイムマシンのように、時間を行き来する装置・・・

工芸作家が作る作品も、人の記憶をとじこめる装置・・・

「工房からの風」は工藝、クラフトの野外展ですけれど、

続けていく原動力として、「感じる力」「考える力」も大切に思っています。

「風人テント」は知のテントとして、「工房からの風」を重層的に育んでいるのですね。

では、次からは、今年の出展作家の方からの「凪ぐ浜の宝もの」を、一緒に感じてみましょう。