-

アーカイブ

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

director's voice

コメントする

緊急?開催!風の余韻

風の余韻

『ニッケ鎮守の杜』が桜紅葉に色づく頃、

お庭で『工房からの風』の余韻を味わいませんか。

+

『工房からの風-作る・働く・暮らす・生きる-20の工房を訪ねて』書籍販売と、

掲載作家の中から10人の作品の展示販売。

+

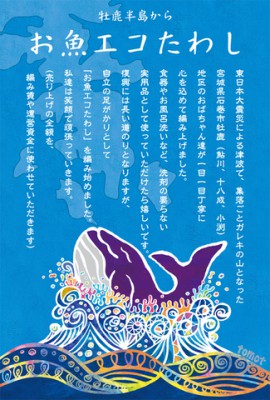

東日本大震災で被災された宮城県牡鹿半島の漁師のおかあちゃんたちが編んだ

『おさかなたわし』の販売。(こちらは売上金の全額を編み手にお渡しします)

風の余韻。

ほんの20日ほどのちの庭。

その色づく庭で、風の日のこと、風の後のこと、

心にそよがせてみませんか。

11月3日(土)4日(日) 11時~17時

galleryらふと

出展作家(敬称略)

井上枝利奈/ガラス ・ 小原聖子/金属 ・ 川端健夫/木工

鈴木有紀子/ろうそく ・ 津田清和/ガラス ・ 初雪・ポッケ/木工+金工

舞良雅子/染織 ・ 森文香/染織 ・ JUNIO/陶芸

吉田慎司/箒

+

会場がちいさな空間ですので、作品は少しずつとなりますこと、

ご了承くださいませ。

+

今回、ご案内状のご用意がありません。

ブログ、Facebook、Twitterなどでご案内を広めていただけますと大変ありがたく存じます。

皆様のお越しをお待ちしています。

director's voice

コメントする

泉健太郎さんから

『ニッケ鎮守の杜』の中、稲荷社のほとりで、箱や鏡を展示していた泉さん。

新潟に戻られて、メールをくださいました。

少しセキララ?なところは除いて、泉さんのお許しをいただきましたので、

皆様にもお伝えしたいと思います。

こんにちは。新潟の泉です。

新潟に帰ってきてからしばらく脱力感でぼーっとしてましたが、

昨日辺りからようやく落ち着いていろいろ動き始めたところです。

直前の準備を含め怒涛のような1週間でした。

本当に稲垣さん、スタッフの方々、オブザーバーの方々には

大変お世話になりました。

ありがとうございました。

思えば、今まで木彫と卵殻の箱はなかなかお選びいただくことが難しく、

今回は知り合いもいないし、ひょっとしたら箱は1つも売れないのでは

ないかということを本気で覚悟して臨みました。

自分の作ったものは果たして世の中の人達に受け入れてもらえるのだろうか、

それを工房からの風に来てくださる意識の高いお客さまに判断してもらいたいと思って、

応募、出展させてもらいましたが、

結果的には何人かの方たちに箱を手に取っていただくことができ、

やっと少し安心することができた思いです。

安心というよりは自分の中にぎゅっと芯のようなものが入ったような感じでしょうか、

上手く言えないのですが。

今回、卵の殻の箱を選んで下さった方がいたり、

チラシの写真に載っていた木彫の箱をお求め下さった方や(結婚祝いに贈るそうです)、

卵殻の極小の箱を小学生の女の子が買ってくれたり(渋いですね)

と嬉しい驚きの連続でした。

お客さまとも箱に何を入れるのか等いろいろお話しすることができて、

参考になることが多かったのも何よりの収穫でした。

それもこれも、工房からの風という場のすごさと紹介文があったればこそだとも思っています。

(紹介文はとても嬉しかったです。

Facebookのタナカユミさんのコメントも赤面ものでしたが嬉しかったです。)

お稲荷さんの前というのもとてもよかったです。

ありがとうございました。

最後に、工房からの風を作ってくださって本当にありがとうございました。

いろいろな時期があったのですが、

どうしても工房からの風に出たいという一念があったので乗り切ることができたように思えます。

他の作家の方々、スタッフの方々との出会いも本当に貴重な経験でした。

工房からの風がこれからも何年も続くことを祈っております。

私も今回の経験と、仰っていただけたことを心に留めて、

少しずつでも前に進んで行きたいと思っております。

これから寒くなって参りますが、どうぞお身体ご自愛ください。

またスタッフの方々にもよろしくお伝え下さい。

泉健太郎

泉さんのことは今回ご応募いただくまで存じ上げませんでしたが、

こうして『工房からの風』を遠くの灯りとして漕ぎ進んでいる方が、

どこかに存在していた、、、ということに、気持ちが引き締まります。

と同時に、企画者にとっては、大きな励みともなります。

『工房からの風』の財産はいろいろたくさんありますが、

来場くださる方がその大きなものだと思います。

出展作家の方々が、口を揃えて、

「なんて、ものを丁寧に見て、選んでくださるお客様が多いのだろう」

と感想を寄せてくださいます。

「毎年秋のこのイベントを楽しみにしているのよ」

とうれしそうに話してくださる方も多かったと。

そのようなお客様の目と心を励みに、作家も企画者もよりよい仕事に進みたいですね。

泉健太郎さんの開催前のメッセージはこちら → ☆

泉さん、箸休め、なんて謙遜していましたけれど、

これからは心地よい自信、持ってくださいますね、きっと。

director's voice

コメントする

名古路 英介さんから

かちっとしたお仕事ぶりと、まじめおちゃめな(シツレイ!)お人柄のギャップが、

他の出展作家の方たちにも大人気だった名古路さんからメッセージをいただきました。

+++

”名古屋の名古路”です。

「工房からの風」の二日間、たいへんお世話になりました。

当日は事務局スタッフの方々やオブザーバーの皆さんの細やかなサポートのおかげで、

大勢のお客さまとの時間をただただ楽しむことに専念できました。

そしてこの半年間、自分を進むべき方向へと導いてくれた

多くの方たちとの出会いの場となった「風の予感」展やミーティングなどの機会、

また折々のご連絡や環境作りなどを通して、

陰に日向にいつも支えていただいていたんだなぁと今は思っています。

当日を迎えるまでは、つくり手としてまだまだ実績の乏しい自分にとって、

具体的な結果より、この半年励んだ時間と新たに得ることができた

つくり手の皆さんとのご縁こそが最高の成果と言えるのではないかと考えていました。

ですが当日、多くのお客さまが、時に心から楽しみながら、

そして時にお声を掛けがたいほど真剣に自分の手がけた品に接してくださる姿を見て、

それ以上に大切な何かを確かにつかむことができたように感じました。

今回このような素晴らしい機会をいただいたこと、心より感謝しています。

本当にありがとうございました。

「工房からの風」は終わってしまったけれど、

いまようやく本当のスタート地点に立つ覚悟を手にすることができた、

そんな澄み切った気持ちに満たされながら、ボチボチと作業場の片付けを進めています。

事務局の皆さんも、しばらくは残務処理など開催直前と変わらぬほどのお忙しさかと思いますが、

祭りの後、どっと疲れも出る頃かと思いますので、くれぐれもご自愛くださいね。

それではつぎにお話できる機会を今から楽しみにしております。

studio SARI 名古路 英介

+++

木工、漆の端正な作品。

野外展の和やかさにあっても、たくさんのお客様が

丁寧に作品を見ておられたのが印象的なブースが名古路さんのテントでした。

これからぐんとお仕事が広がることと思いますが、ご自分が書かれたこのメッセージが

ときに帰ってくる場になるかもしれませんね。

じっくりと名古路さんならではの豊かな作品との出会いを楽しみにしています。

展示前のメッセージはこちらです → ☆

director's voice

コメントする

松塚裕子さんから

コルトン広場『スペイン階段前』

ベージュやクリーム色の中に青緑が鮮やかに展示された

陶器のブースを覚えている方も多いのではないでしょうか。

その作者、松塚裕子さんからもメールをいただきました。

+++

工房からの風が終わった次の日、窓を開けると金木犀の香りが流れてきました。

そのときやっと、ああ終わったんだ、という実感が胸にすとんと落ちました。

春に出展が決まってから、もうこんな季節になっていたことに驚きます。

後半、工房以外での記憶がほとんどありません。

うらしま太郎みたいです。

初めてのミーティングでは、こんなにすごい人たちの中でどうしよう、と不安ばかり。

走り出したものの、やっぱり無理かもしれない、いや大丈夫、と

浮き沈みの激しい半年間だったようにも思います。

それでも、当日が近づくにつれてだんだんと落ち着きが増し、

不安や心配、コンプレックスなど余分なものはすべて置いていこう、

スッキリした心と体であの場に立とう、という気持ちになれたのは不思議な感覚でした。

きっとそれは、たくさんの人が一緒に走ってくれたからだと思います。

稲垣さん、スタッフのみなさん、そしてオブザーバーの作家の方々、共に出展するみなさん。

一人では見ることのできない景色をたくさん見せてもらうことができました。

緊張と不安ですこし怖かったミーティングは、

8月には潤いを補給する、給水所のような場になっていました。

まんなか、に辿り着いたのかどうかといえば正直まだわかりません。

全力で投げたボールがいまだに宙に浮いているような、そんな感じもします。

きっとその行方が分かるのはこれからで、

作りながら探す作業はずっと続くのだとおもいます。

いつかこんな風になりたいと思える、先を走る方たち、

ともに頑張りましょう、と一緒に走り出した方たち、風の中で出会えた全ての人に

いつでも胸を張って会えるよう、ちゃんと背筋を伸ばして作っていきたいと思います。

その思いこそが、宝だと思うのです。

長くなりましたが、最後に。

「工房からの風」を作って、守り、育ててくださって本当にありがとうございます。

つくって生きていく喜びをこんなにも実感できる場に参加できたことは、

自分のこれからに、たくさんの力を与えてくれました。

また会えるのをたのしみにしています。

お体、だいじにしてくださいね。

松塚裕子

+++

つくって生きていく喜びをこんなにも実感できる場

給水所のような場

全力で投げたボールがいまだに宙に浮いているような

松塚さんの言葉は、いつも実感がこもった生きた言葉ですね。

今回得たつながりや、自信を糧に、じっくり松塚さんの作品を作り続けてほしいと思います。

開催前の松塚さんからのメッセージはこちらです。 → ☆

director's voice

コメントする

佐藤亜紀さんから

先週の今日は、『工房からの風』の前日。

たくさんのスタッフで準備に励んでいたのでした。

あっという間に時が過ぎ、一週間が経とうとしていますね。

なんだか夢の中の出来事だったように思うのは、私だけでしょうか?

全国各地からやってきてくださった出展作家の方々からは、

無事工房に戻りました!というメッセージをいただいています。

『凪ぐ浜の宝物』

第何回目の終わった頃からでしょうか?

展覧会という大波が去った後、凪いだ浜辺に散らばる貝殻を拾い集めるように、

今回の工房からの風で見つけた出会いの輝きを探すようになりました。

『工房からの風』を終えた後の作家からのメッセージにも、

そんな輝きがちりばめられています。

いただいたメールの中から、おひとりずつ、そう10人くらい、

ご本人のお許しをいただいて、一部こちらに綴っていこうと思います。

お一人目は、染織の佐藤亜紀さんです。

+++

昨日、無事に京都にもどりました。

工房からの風の出展が決まってからの数カ月間、

全体ミーティングや個人ミーティング、当日と本当にお世話になりました!!

とうとう二日間が終わってしまい、

当日に向かって制作に集中した数カ月間と、ぎゅっと詰まった二日間、

さかのぼれば、工房からの風にあこがれをもってからの月日、

なんだか頭のなかで、いろいろなことがぐるぐるとしていて、

うれしかったこと・反省点・感じたことの断片がたくさんありすぎて、

まだうまく整理しきれていません。

きっと、すぐに整理しきれるものではないかと思いますが

これからのその時々で、大いに役立ってくれて

励みになってくれるようなものばかりです。

私は、作り手としての展示の経験も浅く、

初出展でしたので、準備や当日の流れもすごく不安でしたが、

わからないことや困ったことは

すぐにサポートして下さるオブザーバーやスタッフの方がまわりにおられて、

とても心強く有難かったです。

両隣りのブースの方にも、本当に親切にしてもらい、

何かとお世話になりました。

工房からの風は、私にとって本当に大きな風でしたが、

人のあたたかさにもあふれたものでした。

お話させてもらったお客さんの中には、

このイベントを毎年のこの季節の楽しみにしてると笑顔で

話して下さる方も多く、初出展の私ですが、うれしかったです。

でも、今までにないお客さんの多さに、正直、とまどいと

ちゃんと接することができなかったような思いもあります。

稲垣さんとの個人ミーティングでお話いただいたことは、

独立してから今まで必死になってやってきて、

気付かなかったことを角度を変えて見てもらい、

改めて自分の制作を考える良いきっかけとなりました。

当日まで、すべてを生かすには至りませんでしたが、

今後長い目でみて、制作に生かしていきたいと思います。

本間さん、宇佐美さんにも、いつも優しい笑顔で接して頂き、

緊張している気持ちを和ませてもらいました。

どうぞよろしくお伝えください。

話があちこち飛んだ文章になり、すみません。

まだまだ、書き足りないようなお伝えしたい気持ちがいっぱいですが

長くなりすぎそうなので、取り急ぎ、お礼までとさせてもらいます。

皆々さまに心から感謝しています。

本当にありがとうございました。

佐藤亜紀

+++

おりひめ神社の鳥居の脇。

椎の高木のほとりで、絹や羊毛の糸で織りあげたストールやマフラーを展示していた佐藤さん。

数年前にお客様として来場し、ずっとこの日を目指して作り進んでこられたそうです。

作った布を、どう丁寧にお伝えしようかと考えて、

まとい方、巻き方を研究!して、当日はお客様に自ら巻き巻き提案をして

楽しんでいただいた佐藤さん。(素敵ながんばりやさん!です)

京都の工房に戻り、さあ、次はどんな糸を染めて、機にかけるのでしょうか。

開催前の佐藤さんのご紹介も、あらためてご覧ください。 → ☆

director's voice

コメントする

今回、北海道から沖縄までの方からご応募をいただき、

選考を経て、北は秋田から、南は宮崎の方が、

ここ千葉県市川市までやってきてくださいました。

冷静に考えれば、すごいことですね!

無事帰宅しました!

というメールをぞくぞくいただいております。

ありがとうございます。

電話でお声を直接聞くことも。

わはは、のことも、ちょっと涙ぐむ声も、 どの方もやり尽くした充実のお声です。

そして、ほんとうにお疲れのことと思います。

こわばりを和らげ、脱力もして、どうぞ次への英気を養ってくださいね。

いつでも、メッセージ、お待ちしています。

(しばらくお返事など滞っておりますが、お許しくださいね)

画像は、ボビンレースの里見香奈子さん。

細やかな手仕事に見とれましたが、画像は手元よりつい愛らしい表情にピントが。。。

作家の方がいきいきと美しく、素敵だった!

と、アンケートなど、多く感想をお寄せいただいています。

さて、書籍の方の関連企画が急遽?立ち上がってきました。

確定しまして、近日中にお知らせいたしますね。

では、また、あした。

director's voice

コメントする

あくる日は。

今日のワーク。

お庭の整えを、Hさんを先頭に、Kさん、Aさん、Oさん。

愛情こめて、手と心をかけてくださいました。

スタッフ、Tさん、Kさんは、備品各種の整理、布もののランドリー、

倉庫と化していたgalleryらふと内のひたすら片付け。

男手は、竹細工師R君。

力仕事、助かりました。

イナガキ、ウサミは、片付けの段取り、タワーコートでの展示の片付け、

もろもろらふと、事務所、倉庫を運搬にぐるぐる。

そして、事務処理いろいろ。

ホンマは集計、しゅうけい、シュウケイ。

あっという間に、夜、でした。

前日は大人数で。

そして翌日はいつもどこかさびしく、もくもくと。

こうして最後まで一緒にやってくれる人がいて、ほんとうにありがたいのです。

たくさんの喜び、安らぎ、意欲。

そしてちょっぴり困ったことや、心なえることも、ないわけではありませんが、

出展作家の方々からの無事到着のメールのコメントにじんわりきたり、

励まされたり。

そういえば、始まるまでやり取りが濃いひとと、終わったあとから濃くなるひと。

毎回、はっきり分かれる。

明日は3人のみであれやこれや。

メールのお返事や、アップしたいことがなかなか進みませんが、

お許しくださいね。

今日の画像は、いわもとあきこさんの展示から庭の方に光景。

director's voice

コメントする

ありがとうございました。

director's voice

コメントする

日曜日、工房からの風でお待ちしています

初日。

秋晴れに恵まれて、たくさんの来場の方々に恵まれました。

ありがとうございます。

明日、日曜日で10回記念展が終わるのかと思うと、

すでにさびしい思いさえしてきます。

いえ、それよりも、たっぷり味わい尽くしたいと思います。

ご来場の皆様と一緒に、この一期一会の実りを。

明日も10時~16時半の開催です。

ご来場をお待ちしています。

+++

変更のお知らせ

菅原博之さんによる「生木を削る-小匙、マドラー、薬味匙」

のワークショップは、都合により、デモンストレーションに変更させていただきました。

(お客様の制作参加ではなく、作家による制作実演)

時間は14:30~16:00 ワークショップテントCは変わりません。

ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞご了承の程お願い申し上げます。

director's voice

コメントする

ご紹介、いろいろ。そして、ご来場お待ちしております!

いよいよ明日!

今日は、オブザーバーさんも交え、スタッフ全員で準備をしました。

万端整えましたので、明日が楽しみです。

そう、お天気も味方してくれそうですし!

ご紹介しきれなかったいろいろ、合わせてこちらから。

まずコルトン広場・スペイン階段前

『広場de屋台』というコーナーでは、

カフェラミル・銀座アスター・クマリカレー・三笠会館がフードとドリンクをご用意します。

クマリカレーさんと三笠会館さんでは、『ニッケ鎮守の杜』のハーブを使ったお料理も。

(いつも三笠会館さんは、総料理長がテントで鍋を振ってくださっていますが、

今年もいらしてくださるかしら・・・)

+++

続いてコルトン広場・モニュメント周り

『カフェ・ポステン』さんは、つくば北条から。

おいしい自家焙煎コーヒーの提供と、

お持ち帰り用にコーヒー豆と焼き菓子。

焼き菓子とジャムはセットで名づけて『小包袋』というらしいですよ。

なんといっても、元郵便局の建物を使ったカフェですから。

『n*cafe』さんは、地元千葉県、ご近所の鎌ヶ谷市からの恒例出展です。

果樹農家ならではの恵みを生かしたクッキー。

『ニッケ鎮守の杜』のハーブと合わせて、10回展オリジナルをいろいろ作ってくださいました。

『kaze books』は、今年初めてのテント。

10回展記念に出版した『工房からの風-作る・働く・暮らす・生きる-20の工房を訪ねて』

(稲垣早苗・文、写真/アノニマ・スタジオ刊)の販売と、

お庭のデザイナー兼工房からの風のイラストを描く大野八生さんの本、

そして小冊子の最新号からバックナンバーの販売をいたします。

本を通して、工房からの風にいっそう親しんでいただけたらと思います。

+++

『ニッケ鎮守の杜』の中に入りましょう。

『庭の駅』では、お庭のお花や緑、

ハーブで作ったブーケ(毎年速攻で売り切れてしまいますが。。)、

実生の苗で作ったミニ寄せ植え(八生さんが作ってくださったものが多いという素敵寄せ植え)

今年収穫の棉などの種、おりひめ御神籤(オリジナルの楽しいクラフトオミクジ!)、

オリジナル手ぬぐい、

そして10回展記念限定オリジナルトートバッグ

(八生さんイラストの10の絵がものすごくかわいいのです)

の販売をいたします。

これらの売上金は、ニッケから全額東日本大震災への芸術文化復興基金

GBFundへ寄付させていただきます。

隣のテントでは『ぬくもりを届けよう』

今回は、出展作家の中から協賛くださった作家からの作品の販売を行います。

こちらも売上金は全額GBFundへ寄付させていただきます。

そして昨年の『ぬくもりを届けよう』でご縁の生じた

岩手県牡鹿半島の漁師のおかみさんたちが手編みをする『お魚たわし』の販売もいたします。

こちらの売上金は、全額作者(手編みをした浜のおかあちゃん!たち)にお渡しします。

『ぬくもりを届けよう』は、準備の関係でゆるやかに始めさせていただきます。

初日は11時くらいからになるでしょうか?

(おかみさんたちからの便、明日到着なのです。ゆるりということで!)

一期一会の出会いということで、出合っていただけた作品の中から

お選びいただけましたら幸いです。

(ご参考までに、昨年の『ぬくもりを届けよう』のサイトです。)

最後に、出展見送りのご案内です。

金属の群青ラボさんが、やむをえないご事情で急遽出展が出来ないこととなりました。

直前のお知らせで申し訳ございません。

ご了承くださいませ。

と、かけあしでご紹介いたしましたが、まず、会場に来られましたら、

本部テントに行って、マップをお受け取りください。

そして、ぐるり、ぐるりとゆっくり会場、ご堪能いただけたらと思います。

全国から心弾ませてやってくる作家とともに、

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。