-

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

director's voice

コメントする

tronco(革)

Q1

2018年に出展くださったtroncoさん。

今年の「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

革でできる日常に寄り添う道具を制作したいと考えています。

一本に繋いだ革ひもを立体に編み上げた革のかごバッグ。

仕事や趣味の愛用品を収納できるお道具入れ。

栗や泥、桜で染めた帆布のお道具入れもあります。

刷毛で染めて色を施したルームシューズ。

くしゃっとしたシワをつけることで、履き始めから足に馴染みます。

その他革小物も展示します。

Q2

troncoさんが特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

靴の学校を卒業してから購入したミシンは10年の付き合いになり、一番活躍してくれる道具です。

わたしが焦っているときやイライラしているときに糸が絡まったり、動きが悪くなったり。

心穏やかに向き合うようにしています。

Q3

troncoさんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

篠竹の市場かご

普段は家で収納用に使用していますが、ワークショップのときや展示のときの荷物入れにも使用しています。

今回展示をするかごバッグを作るきっかけになったかごの1つです。

竹は使っていくと経年変化で色が変わっていくので、革と共通点があります。

これからの変化も楽しみに使っていきたいです。

tronco、立花怜己さんは建築を学ばれてものづくりの道に進まれた方。

手仕事ならではの温度を感じる作品ですが、すっきりと構築されたデザインが魅力的です。

革と帆布を使った幅広い作品アイテムながら、デザインの目が一本きりっと通っているところも、ぜひご覧ください。

troncoさんがの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の脇。

aeiさんの隣です。

作家ページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

青人窯(陶芸)

Q1

2017年に新潟県から出展くださった青人窯の大山育男さん。

今回の「工房からの風」には、どのような作品を出品くださいますか?

粉引き片口 です。

今回のメインのシリーズになります。

10年前に独立した時は粉引きを中心にしようと思っていましたが、当時は粉引きブームだったので、別シリーズを模索して、補助的に作りながら形と釉薬を修正しながら作り続けていました。

今回、自宅工房が広がって手廻し轆轤(後述)を常用できるようになったので、メインとして挑戦します。

ブロックプリント 八角皿 です。

こちらは幻に終わった2020年の「工房からの風」でメインにする予定でした。

インド更紗などの古い版木の中から食器に向きそうな版を用いて器に型押ししています。

素朴でエキゾッチクな柄とアンティークな風合いが出ればと思っています。

「産業革命で破壊されたインドの綿産業」がまさにこれらの版木を使った技術なので、近代化への一つのカウンターでもあったクラフトの題材としては、なかなか興味深い素材かも知れません。

いつか布作家さんとコラボするのが夢です。

灰瑠璃釉七寸リム皿です。

原色の鮮やかな色を狙うのなら灰よりも石灰石などが良いのですが、あえて鉄分の多い松灰を混ぜることで色がくすんで独特の質感になります。

形がシンプルなだけに釉薬の質感にはこだわりたいところです。

この他にも柿灰や火山灰などの原料を用いた釉薬のシリーズが青人窯の定番です。

2017年の「工房からの風」でほぼ現在の形にまとまりました。

5年ぶりに新シリーズと共に参加できるのが楽しみです。

Q2

青人窯さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

手廻し轆轤です。

開業以来、コツコツと工房と住居スペースを改造していますが、今年からようやく手廻し轆轤と赤土専用スペースを確保しました。

天板は水に強い槐(えんじゅ)です。手触りが優しくて、木目もお気に入りです。

轆轤を回すためのステッキは地元新潟の洋梨ル・レクチェの枝です。

(この洋梨を薪ストーブで燃やした灰を何年分か取っており、釉薬にする予定です。)

手廻し轆轤など惰性で回る轆轤は回転スピードが自然と衰えていくので和食器などでニュアンスを付けるのに向いています。

しかし、すぐに止まってしまうので最短の手数で挽き切らねばならず難易度高く、その分面白いです。

Q3

青人窯さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

宋代(?)の吉州窯天目碗です。

天目と言えば建窯の方が有名ですが、吉州窯のこの開いた形がとてもきれいだな、と思い15年ほど前に購入しました。

しばらくは一生懸命写しを作りました。

中国の陶磁器は宋の時代に「色と形」という点では一つの頂点を迎えたという説があります。

高台が極端に小さいので、この形のままで普段使いできないのですが学ぶところの多い形です。

いつか磁器か天目に挑戦するときはアレンジしてみたいと思っています。

ひとつひとつの取り組み、展開を丁寧にかたちにしていく青人窯さんのお仕事。

5年前から着実に広がった作品群との出会いがとても楽しみです。

青人窯さんの出展ブースは、今年から新たに加わったスペース。

コルトン広場スペイン階段前から本八幡側の空間です。

本八幡駅方面から会場に来られたら、真っ先に見えるのが青人窯さんのテントです。

作家ページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

豊田陽子さん(染め布)

Q1

2017年に出展くださった豊田陽子さん。

今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

手染めのものを中心に、その他、水彩で描いたデザイン画をもとに京都の染色工場でプリントしたテキスタイルを使ってストール・スカーフ・お洋服に仕立てたものを出品します。

また、バンダナなどの小物や暖簾も数点ですが出品する予定です。

普段は綿や麻などの素材を染めることが多いのですが、ウール素材はそれらと比べて使用する染料も生地の反応も変わるので、わたしにとってはコントロールが難しいのですが、今回は制約のある中でチャレンジしてみることで新たな扉が開けるかも?と悩みながらも楽しく、制作しました。

また、ここのところしばらく春夏の色味を染めることが多かったので、自分の中にある秋冬の季節の色を引き出しから引っ張ってきた感覚がありました。

まだ暑い最中に染めはじめ、今はもうすっかり肌寒い季節になり、景色を彩る色彩もかわり、そんな季節の空気のようなものをふわりと身につけられたらと思い、制作しました。

Q2

豊田陽子さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

作業場の机(板)です。

1220mm×2200mmの大きな作業台なのですが、これを小さなアトリエにどーんと置いて染め作業をしています。

染めの工程や技法によってこの作業台を使ったり使わなかったりなのですが、この作業台にしてから8年くらい経ちます。

はじめは真っさらなきれいな板だったのですが、作業の成功や失敗、喜びや悔しさなどがこの板の上で繰り広げられ、色々な染料のシミや傷やらが少しずつ積み重なっていき、長い年月をかけてこのような模様(シミ)の台になりました。

自分が意図してつけた模様ではないのが面白く、これからもどんな風に変化していくのか楽しみです。

Q3

豊田陽子さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

染色の仕事をする前から工藝品は好きで、沢山持っている方かと思います。

現代の作家ものだと沢山ありすぎてあれもこれもと選定することが難しいので、他とは違う意味で大切にしているものです。

この花器は、祖母から母へそして私が結婚して長野に来るときに母から譲り受けました。

花器の底には「昭和五一年 四月一二日 母より頂く かね子」と、墨なのかマジックなのか、祖母の字で書かれています。

それが祖母らしくてこの花器の底を見るたびに笑ってしまうのですが、これは曾祖母が買ったものなのか、もしくは曾祖母も誰かから譲りうけたものなのか、どこのものなのか全くわかりません。

母もわからず、祖母はもう亡くなっているので解明しようがないのですが、長い年月をかけて世代を超えて私の手元にきたこと、私の知らない遠い昔に思いを馳せたり、ちょっと可笑しくて、なんとなく不思議で何にも代えがたい愛おしい花器です。

花器のお話し、とても素敵ですね。

大切に作られたものを、大切に使う。

そして、その遺されたものを、大切に引き継ぐ。

「工房からの風」に出展されるものは、それに値するものなのではないでしょうか。

豊田さんの作品の行く末にもきっとストーリーが生まれますね。

豊田陽子さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入ってすぐの小高いスペース。

作家ページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

CHIAKI KAWASAKI(金属装身具)

Q1

昨年は風人さんとして会を支えてくださった川崎千明さん。

今年は彫金作家のCHIAKI KAWASAKIさんとして出展くださいます。

CHIAKI KAWASAKIさん、今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

主にシルバーや真鍮といった金属素材で制作した動物モチーフの装身具を中心に出品いたします。

鏨(たがね)と呼ばれる道具を使って金属の板をたたいたり、刻印を施したりする打ち出し技法を用いてつくったネックレスやブローチ、耳飾りのほか、近年取り組んでいる真鍮の薄板に刻印をほどこしてつくる、しおりもバリエーション豊かに展開します。

表と裏の模様が違うので、ぜひひっくり返してご覧いただきたいです。

そのほかに、なぜか急につくりたくなった、とぼけた表情のお魚モチーフのピンブローチなども並びます。

ふわふわな動物はふわふわに、ごわごわしていそうな動物はごわごわに…

硬い金属ですが、動物たちの柔らかさに少しでも近づけるように試行錯誤しながら制作しています。

王道からちょっとマイナーな種類まで、いろいろな動物を連れて行きますので、お気に入りの動物をさがしてみてください。

Q2

CHIAKI KAWASAKIさんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

いつも使っている道具、糸ノコです。

糸ノコ刃をセットして、金属や木を切ったりするときに使う道具ですが、

おそらく一番付き合いの長い道具ではないかと思います。

作品を仕上げるのにはたくさんの工程がありますが

まず、材料を正確に切り出すところから。

学生時代から使っているので、道具の持っているクセのようなものも

良く分かっているし、いちばん使いやすいです。

今後も作品づくりを支える縁の下の力持ちとして

活躍してくれると思います。

Q3

自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

祖母から譲り受けた、漆塗りの小箱です。

洋裁をやっていた祖母は、ミシン糸を入れていたのですが、私はミニ裁縫箱として使っています。

もっと大きな裁縫箱も別にあるのですが、ちょっとボタンが取れたとか、ちょっとだけ縫いたいものがある時、とても軽くて出しやすいので、もっぱらこちらを使っています。

何となく色味が緑青のふいた真鍮風なところも気に入っております。

多摩動物園の年間パスを持って通う川崎さん。

笑顔の瞳の奥に、動物への想いが豊かにあふれて、その想いが金属の装身具などの作品になっていきます。

今回も、さながら動物園のようなブースになるのでは・・・と思いきや、水族館も併設⁉されているような・・・。

動物、海洋生物・・・を愛おしむ方々で人気のブースになりますね。

CHIAKI KAWASAKIさんの出展ブースはニッケ鎮守の杜の中央部。

作家ページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

inch”(ビーズ装身具)

Q1

2018年に出展くださったinch”さん。

今回の「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

編んで編んで編み込んで、余計なものを削ぎ落とし、出来るだけ編み図もシンプルに。

そうして“必然”的な形になったinch”の粋となる作品です。

Q2

inch”さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

糸玉を入れるための器です。

作業するときに目に触れるものは、温もりのあるもの美しいもの、愛おしめるものでないと良いものは創り出せないのではないかと気づき、それまで使っていたプラスチック容器をやめ、母に制作してもらいました。

ずんぐり丸い形、飴釉の美味しそうな照りが栗饅頭のようで、糸を引き出すときに鳴るカロコロという音まで愛おしく、「どんぐり」と呼んで愛用しています。

勢いよく糸を引き出しても糸玉が飛び出さないよう蓋付で、大きい糸玉も入る大きさ。

プラスチックから陶器になったことで重量が出、ずれることなく安定して糸を引き出せるようにもなりました。

手放すことのできない道具のひとつです。

Q3

inch”さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

もう20年以上ほぼ外すことなくしている指輪です。

指にあるのが自然で、これをしていることで自分が完成されると思われるくらい個性のひとつになっています。

この指輪のように長く使い続けられ、つけることでより自分らしく、快適で居られるような作品を作りたいと思っています。

inch”さんの作品は、こまやかな手仕事ながら、完成した姿はクールでどこかロックな感じがします。

けれど、

『作業するときに目に触れるものは、温もりのあるもの美しいもの、愛おしめるものでないと良いものは創り出せないのでは』

との想いで、このような素敵な道具を傍らに制作されているんですね。

inch”さんの作品の魅力の奥行きの一端に触れた想いがしました。

inch”さんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前の大きなテントの一画。

作家ページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

山下透さん(陶芸)

京都市で作陶する山下透さん。

2016年以来6年ぶりに「工房からの風」にやってきてくださいます。

Q1

山下透さんは「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

青い器は素地の凹凸と釉薬の濃淡で模様が浮き上がる、「葉と実」と名付けた皿です。

飴色の器は表札やタイルを制作する際に使っていた装飾を、器にも彫りはじめた新しい作品です。

Q2

山下透さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

マグカップのハンドルをつくる石膏型。

陶芸の仕事をはじめた頃に試行錯誤して作ったので不恰好ですが、以来10年以上使い続けています。

これまでたくさんマグカップを作りましたが、その全てにこの型から作ったハンドルがついている、と思うと感慨深く。

作家としての原点のひとつのような気がしています。

Q3

山下透さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

小さなグラスで飲むビールをウチでは小ビールと呼んでいて、いくつかあるお気に入りのひとつが左藤玲郎さん作のモールグラスです。

分厚さはあるけれど重たくない。

モールのデザインも軽やかで手にしっくりとなじみます。

仕事終わりの晩酌に、気持ちがほどける器です。

青や飴色といった色合いがまず美しい山下さんの器。

「葉と実」の文様もまた愛らしく、料理が映えそうですね。

食器棚に揃えたくなるシリーズ、ぜひご覧になってください。

山下透さんの出展場所は、コルトン広場モニュメント周り。

お庭に向かう南側です。

作家ページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

金城貴史さん(木工)

ここまで女性の作家からのメッセージが続きましたが(極楽寺がらすの岩沢彰一郎さんをのぞいて)、

今年は例年よりも男性作家が多い年になりました。

今時、性差でものごとを分けるのはナンセンスではありますが、

腕力の活かされた作品が例年よりも多いかも知れません。

岐阜県中津川市で制作する金城貴史さんは、木の匙に絞って制作を深める作り手。

2回目の出展となります。

Q1

金城貴史さんは「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

様々な形・用途・大きさの木の匙を展示します。

型紙を用いて製作する、食事用・調理用の匙と、型紙を用いず即興的に造形する取り分け用の大匙があります。

心が動く一本との出会いがありましたら、幸いです。

Q2

金城貴史さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

作業机の正面の棚に、収集した古物の匙を並べています。

地域・時代を超えて、自分の中の匙の枠を広げてくれる物たちです。

匙に囲まれ、匙を作っています。

Q3

金城貴史さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A

3大きな古い竹籠で、お世話になっていたギャラリーの方から頂いた物です。

季節になると、箱で買ってきたミカンを、ヘタを下にして竹籠に並べます。

暖房の届かない玄関先に置いてある、竹籠いっぱいのミカンが、我が家の冬の風景です。

匙、スプーン。

ひとが食べ物を口に運ぶ古来からある生きていくための道具。

ひとつのものを深く追求しながらのものづくりは、どこか哲学的な行為でもあるように感じます。

使う人が使いやすいように。

心地よく、おいしくものが食べられるように。

そして、それが美しいものであるように。

金城貴史さんのブースは、ニッケ鎮守の杜、稲荷社の脇。

これからの日々の食事の友(伴)になる作品を探しにお訪ねください。

作家ページはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

atelier bōc (製本)

5年前、空想製本屋という名前で出展くださった本間あずささん。

今回は、自ら主宰される自作手製本レーベル atelier bōc として出展くださいます。

Q1

atelier bōcさんは、工房からの風に、どのような作品を出品されますか?

A1

読むだけでなく、生活の中で飾ったり、季節のしつらいとして楽しめる手製本作品を紹介したいと思います。

雨にまつわる言葉が刷られ、本を開くと吊るしてオーナメントのようにも楽しめる『雨音(あまね)』、

頁をめくるごとに月が満ち欠けしていき、月の季語と共に月の形の変化を手の中で楽しめる『月の舟』、

窓から覗いた移りゆく雲の景色を本として表した『雲のまど』など、季節や自然をとじこめた本6種を出展します。

一点制作のアートブックも数冊お披露目したいと思います。

屋号のbōcは古英語で、「本」と「ブナ」の二つの語源となることばです。

ブナの木のように深く大地に根を張って、植物的ヴィジョンを抱きながら本と人の手との関わりを深めていけるようにと名付けました。

初出展時は「空想製本屋」としての参加でしたが、今回はこの作品制作部門の屋号で出展します。

生活空間や時間をそっと照らす、ささやかな工芸としての手製本をご紹介できれば嬉しいです。

Q2

atelier bōcさんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

譲り受けた鉄製のプレス機です。

知る限りは私で3人目の持ち主で、元はイギリスで製本を勉強された方が船便で日本まで運び、その後別の方を経て、私のところにやってきました。

たいへん重く、動かすのには大人3人がかりです。

譲り受けたのは15年近く前で、会社員をしながら初個展を終えた後でした。

場所もとるし重さもあるものなので、「これからずっと製本をやっていくのだ」という覚悟を決めた覚えがあります。

それ以来、幾度かの引っ越しの度に移動に難儀しましたが、マンションの8階や古い平家の床、さまざまな場所に変わらずある存在でした。

道具としては、製本前の紙の束を平らにする際や、見返し貼りの圧力をかけるのに欠かせないものです。

どっしりと、いつもアトリエの床にある佇まいは、心の重心、のようになっているのかもしれません。

これからもこのプレスでたくさん本を作っていきたいです。

Q3

atelier bōcさんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

私のふるさとである、茨城県、笠間の焼き物です。

さまざまな作家さんの作品が混じっていますが、どれも思い入れのあるものです。

陶器市で求めたもの、好きな作家さんのもの、親の長年の友人でもある陶芸家の方のもの、実家から持ってきたもの……

気づけば家にあるうつわの多くは、笠間のものでした。

故郷で過ごした時間より離れて過ごした時間の方が長くなってしまいましたが、

毎日食卓で触れるたび、故郷の土に触れている感覚になっているのかもしれません。

大切なつながりを記憶に留めてくれる存在です。

atelier bōc

の名前の由来も素敵ですね。

本間さん、そう、本の間、という名字がまさにぴったりのお仕事。

本間あずささんの世界。

知と手の抱くすばらしさが、デザインとしても堪能できるところがなんとも心が躍ります。

今回の出展場所は、おりひめ神社鳥居の正面に向かって右側。

作家ページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

前川わとさん(陶芸)

富山県から2016年に出展くださった前川わとさん。

6年ぶりに「工房からの風」にやってきてくださいます。

Q1

前川わとさんは、工房からの風に、どのような作品を出品されますか?

A1

これまで細く長く続けて来た泥漿を重ねレリーフしていく技法の作品を出品します。

磁土の素材感の中で透け感というものが魅力の一つだと思うのですが、積層した磁土を削った際にでる水彩絵の具を重ねたような色味を感じていただけたらと思います。

普段は中量産的な仕事もしているのでそのイメージがあると少し驚く方もおられるかもしれません。自分の表現の中で一番大切にし悩み考えてきたものを「工房からの風」という機会にご覧いただけること嬉しく思っております。

Q2

前川わとさんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

私の工房は自宅の1階部分で、2階が住居スペースになっています。

なので、厳密にはこの場所は工房では無いのですがこちらを紹介したいと思いました。

インドのカンタをかけたソファーの横には、祭壇と呼んでんでいる大事な物を集めたスペースがあり。

少しずつ集めたアンティークや工藝品を飾っています。

朝起きたら、このソファーに座ってコーヒーを飲みながらその日の仕事の段取りをし、時には事務仕事をしたり、ランチを食べたり。

作業中以外のほとんどの時間をここで過ごすので、私にとって気持ちを整えるとても重要な場所です。

Q3

前川わとさんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

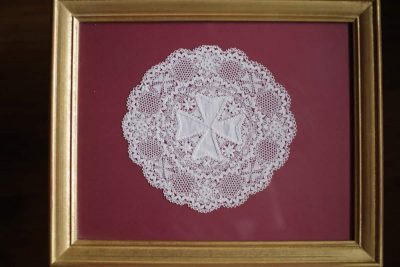

アンティークのレース刺繍です。

極細の糸を編み上げた繊細なもので、こんな雰囲気の仕事をいつかしてみたいなぁと思って、

その気持ちを忘れないようにと、その当時の自分には少し高価な物でしたが少し背伸びをして手に入れました。

studio moccaとして、制作発表を続ける前川わとさん。

磁器ならではの美しい表情との再会がとても楽しみです。

前川わとさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜の入って中ほど。

作家ページはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

aei (装身具)

2015年に初めての出展をされたaei の桑山明美さん。

7年ぶりにこのアニバーサリー展へ出展くださいます。

Q1

aeiさんは、「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

金属加工によって制作した装身具、オブジェをお持ちします。

画家が風景を描くように目で見た景色や日々の些細な出来事を作品に閉じ込めて表現しています。

ひとつひとつに名前を付けて物語を伝えています。

是非合わせてご覧ください。

今回、糸鋸によって板材を切り抜き制作する“すかし”という技法の作品を特に力を入れました。

手仕事のくせのある風合いをお楽しみいただけたら幸いです。

Q2

aeiさんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

2年前にアトリエを移りました。

以前のアトリエは、北に一箇所窓があるだけでとても暗い空間でした。

今度は明るいアトリエにするぞ!と意気込み、作業机は部屋のセンターに。

目の前に大きな窓を設けました。

部屋の中にして大空の下で制作している気分です。

おかげで手元がよく見えて助かります。

窓の外には田んぼが広がり、お米、麦、大豆が季節ごとに植えかえられて、いつ眺めても飽きません。

悩みは、うっかり窓の鍵に手が届かなかったことと、窓を開けすぎると風が強くて部屋中に金属粉が舞うことぐらいです。

Q3

aeiさんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

大切なものがありすぎて悩む問いでした。

考えてみると、毎日使用しているものは意外と少なく、生活の一部になっていたこれは視野に入っておらず「あ!これがあった」という具合でした。

「小川麻美さんのカップ」です。

(取っ手はないので湯のみかもしれませんが、我が家ではコーヒーや紅茶にも使うので私にはカップです。)

私が初めて野外展に参加した際に主人が購入してくれたものです。

毎朝欠かさずこのカップでコーヒーやお茶を飲みます。

何を入れても私にはこのサイズで飲む量がちょうどいいのです。

少しずつカケが出てきてしまいましたが、口をつけても気にならないのが不思議。

カップにつけられた小川さんの〇のイニシャルを娘はカタツムリ!と言っています。

結婚、出産を経られて、今は制作発表も順調になさっているaeiさん。

初出展の後、帰宅されていの一番に送ってくださったメールが、2015年にブログに残っていました。

→ click

プロとして立っていけるか、トライする気持ちも抱えて出展された日。

その日の経験も糧として、人生のさまざまなタイミングにも作ることを手放さなかった人。

その成熟したお仕事と「工房からの風」の場で再会できることがとても楽しみでなりません。

aeiさんの出展場所は、おりひめ神社の脇。

作家ページはこちらです。

→ click