-

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

director's voice

コメントする

山から街へ、街から山へ ー kino workshop

私たちが暮らす飛騨市は面積の9割以上が森林という山深い地域です。

そのうちの7割が多様な広葉樹の森で、昔から広葉樹の産地として木材を供給し続けています。

現在伐採している森は、かつて薪や炭のために利用されたところで、70~80年生の二次林です。

一般的に広葉樹は植林されません。

皆伐後一面に太陽の光があたると、実生の種が芽を出し、樹齢の若い切り株からは萌芽します。

一斉に競争が始まり、3~4年程経過すると身の丈を超えます。

飛騨の気候は広葉樹の生育にとても相性がよく、100年後には元の森のようになると想像できます。

こうして森を利用することで、山の仕事が継承され次の世代へと受け継がれていきます。

しかし、伐採される広葉樹の大半は、曲り、節、小径、多種という特徴のため単価の低いチップや薪などになっているのが現状です。

曲り、節、小径、多種という特徴のため今まで利用されてこなかった未利用材を活用するため、飛騨市では2014年より「広葉樹のまちづくり」が始まりました。

伐採(川上)、製材(川中)木材加工(川下)が協力、試行錯誤して、今まで単価の低いチップになっていたような木材の中から、ニーズをひろい、丁寧に仕分けし、単価を高く流通させ少しでも多くのお金を山に還すことで、次の世代に広葉樹の森を引き継いでいこうという取り組みです。

広葉樹のまちづくりを通して、飛騨材を豊富に使えるようになった今は、個性豊かな木の特徴をどうしたら活かせるか考えをめぐらせます。

特徴のある飛騨材は部材を木取るのに手間と時間がかかり、一筋縄ではいきません。

しかし、曲がった木や節のまわりの木目、豊富な樹種の色目はとても魅力的で、どの部分をどんなカタチにするか想像するだけで楽しくなります。

広葉樹の産地での作り手として、作品とともに、飛騨の山の現状や飛騨材の魅力を使い手にお伝えすることが私たち川下の役割だと思っています。

飛騨の山に興味と関心を持ち続けてもらうこと。

そうして、山から街、街から山へのよい循環が広がっていき、山の仕事が残り、持続可能に木材が供給され、飛騨の広葉樹の森を次の世代に残していく。

そんな思いが今のものづくりのモチベーションとなっています。

-kino workshop-

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

めぐる手仕事 - 糸花生活研究所

今年の 「工房からの風」 にも、 秋明菊のお花が揺れているでしょうか。

出展する作り手が素材と対話しながら手を動かしてきたのと同じ時間の流れの中、 寒い日も暑い日も、お庭の土と草花と対話されてきた方々がいらっしゃる…

このお庭を訪れる度に、 自然の巡りと人々の営みが交わる心地良さを、 感じています。

私たちは2011年春より、 糸花生活研究所という名前で、 手芸道具を中心とした制作を続けています。

さぁこれから、 と思ったその春に、 大きな地震がありました。

毎日のあたり前の暮らしが揺らぎ、 確かなものが何なのかわからなくなりそうなときに、ある忘れられない景色に出逢いました。

それは穏やかに蝶達の舞う菜の花畑で、 今までと何も変わらずに季節は巡り続いてゆくことを教えてくれる、 静かな景色でした。

淡々と繰り返される自然の営みに安心し、 何も心配せずにただ日々を続けようと手を動かし、 小さな織り機を作り、 蝶と花を模したリボンを織ったのが、 制作の始まりでした。

巡る季節に見守られて、手を動かすことで照らされる、糸と花と手仕事のある景色を見ていたいと、菜の花畑で抱いた気持ちは今もずっと変わらずに、 私たちの活動の源にあります。

手芸道具を使って下さる方から、 見ていたいと思っていたその景色を、 見せていただくことが度々あります。

ご家族のために、 お友達のために、 ご自分のために、 大切な方々へと手を動かす時間が作り出した、 心の通う穏やかな景色です。

そこには、 あの日に見た蝶達の舞う菜の花畑と同じ確かさを、 感じるのです。

私たちには、 4歳と11 歳になる子供がいます。

これから先の未来に、 彼らの支えになってくれるものがあるとしたら、 それはなんでもない、 日々重ねている営みの作り出す安心感なのではないかと思っています。

そしてその営みのひとつに、 自然に触れて手を動かす“手仕事” があることを、 信じています。

子供の世代にも、 その次の世代にも、 四季の美しさと共に手仕事のある生活の景色が、 続いて、 繋がって、 広がって、 めぐっていってほしいと、 心から願います。

美しいお庭に見守られた秋の日に、 皆様が続けてこられた手仕事の営みと交わることでまた美しい景色へと繋がってゆくのを楽しみに、 制作に向き合ってきました。

この文章を読んでいただいている今日ここには、 どんな景色が広がっているでしょうか

-糸花生活研究所-

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

戸隠・季節の巡り ー 戸隠かごや 朗々 -rou rou-

かごの制作に使用する根曲り竹(チシマザサ)は、雪深い地域に自生します。

冬の間、深い雪に守られるように地面に倒れ越冬し、雪解けとともに少しずつ起き上がるため、雪の重みで折れないようにと初めから根元が曲がり、強くしなるのが特徴的です。

森の中には沢山の出会いがあって、整備をしながら斜面を奥へ奥へと切り開くたびに、ここにはこんな竹があったのかと嬉しい気持ちに包まれます。

「すらりとした竹はあのカゴに良さそうだ」

「この細さと長さがあれば、持ち手に使えそうだ」

「ズングリむっくりしているが練習になら使えるんじゃないか」

「目の前にある竹を活かすにはどんなかごが作れるのか」

そんなことを思いながら山の中で竹と向き合うひと時が何よりも好きです。

私と山を繋いでくれたのは、戸隠の季節の巡りと共に訪れる山仕事とそれを続ける竹細工の職人たちでした。

雪が深々と降る2月の早朝、手製の弓矢を手にやってきた職人たちは、神事が終わると矢を放ちながら

「良い竹が生えますように」

「山で熊に会いませんように」

「ケガをしませんように」

と口々に言って竹の成長と1年の山仕事の安全を祈願し、初夏には誤って筍が採られないように成長するまで毎日交代で山の中を巡回して守り、

秋には竹採りのための道づくりを職人総出で行い、いよいよ竹採りが始まります。

「山の口(やまのくち)※解禁日」が設けられ、作るかごと部材ごとに採る時期や藪を変えながら、適した材料を適したタイミングで採ることが伝わっています。

そして山仕事が終わる頃、「山の神様」に一年の無事を感謝しながら神事を執り行います。

この一年の巡りは、先人たちが技術とともに山と竹を守り、次の代へと繋ぐために行ってきたものです。

戸隠の人たちにとっては当たり前のことでしたが、私の中にとても特別な機会を貰って山に入れているのだという気持ちが湧いていました。

山があり、森があり、雪が降り季節が巡るからこそ根曲り竹がある。

そして、竹を仕事にしながらも、竹と共存するために続ける山仕事がある。

間近で体感した営み全てが、戸隠竹細工を作っています。

その中で、根曲り竹の力強さと、朗らかさをかごと共に届けることができたなら、竹細工という仕事をしていてこんなに幸せなことはないなと思いながら制作をしています。

戸隠かごや 朗々 -rou rou- 西濱芳子さん

風人テント(ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭花壇の奥)で、4作家からの文章をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

director's voice

コメントする

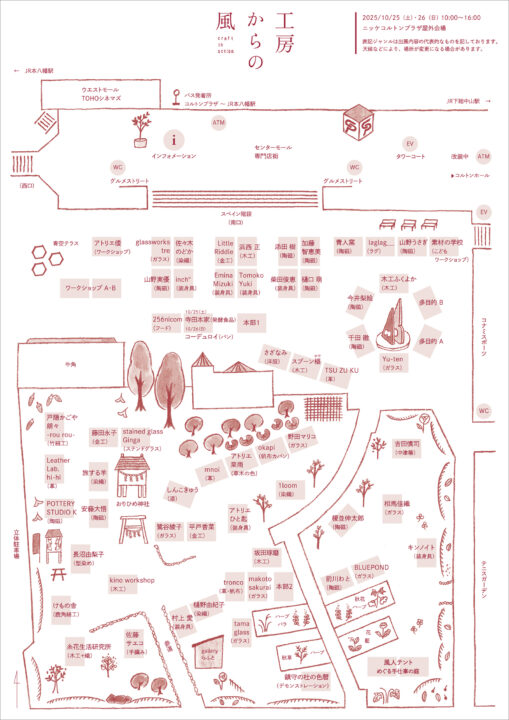

ご予約イベント Index

本日10/20(月)12:00より、ご予約制イベントの受付スタートです。

予約専用サイトを活用いたします。

:::

ご予約を承るのは、以下となります。

素材の学校ワークショップ(お子様対象)

アトリエ倭ワークショップ(お子様〜大人対象)

ワークショップ(大人対象)

Ohama/齊藤智美/Autumn Basket/大野八生

トークイベント「工藝作家という生き方」

大谷哲也(陶芸家)× 稲垣早苗(工房からの風ディレクター)

それぞれの記事頁に受付URLをリンクしておりますので、ご興味あるものについてお読みくださいませ。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

director's voice

コメントする

ご予約制:トークイベント:大谷哲也×稲垣早苗

信楽在住で現在活躍中の陶芸作家、大谷哲也さん。

実は初めての作品発表が、2003年の第二回「工房からの風」でした。

それから22年の間、どのような想いと実践を重ねて「陶芸作家 大谷哲也」になったのか。

工藝作家という生き方は、現代においてどのようなものなのか。

そして、工藝作家というバトンをどのように手渡していくのか。

長く交流を重ねてきた、今展ディレクター稲垣早苗がお話を伺います。

工藝作家という生き方

大谷哲也(陶芸家)× 稲垣早苗(工房からの風ディレクター)

日時: 10/25(土)14:00〜15:00

場所: コルトン広場 多目的テントA

○

ご予約席を20席ご用意いたします。

ご予約のない方もお聞きいただけますが、立ち見になる場合がございます。

よいお席確保のため、ご予約をお勧めいたします。

ご予約(無料)はこちら → click

○

ご予約いただいた方のうち、当日抽選で5名様にオリジナルグッズを進呈いたします。

昨年、稲垣が記した大谷さんに関する記事がございますので、よろしければご覧ください。

→ 大谷哲也さんの作品展に寄せて

夫人で陶芸作家の桃子さんと。

弟子第 1号の榎並伸太郎さん。

今春独立を果たし、今年、「工房からの風」へ初出展。

大谷製陶所 ホームページ → click

大谷哲也さんのインスタグラム → click

director's voice

コメントする

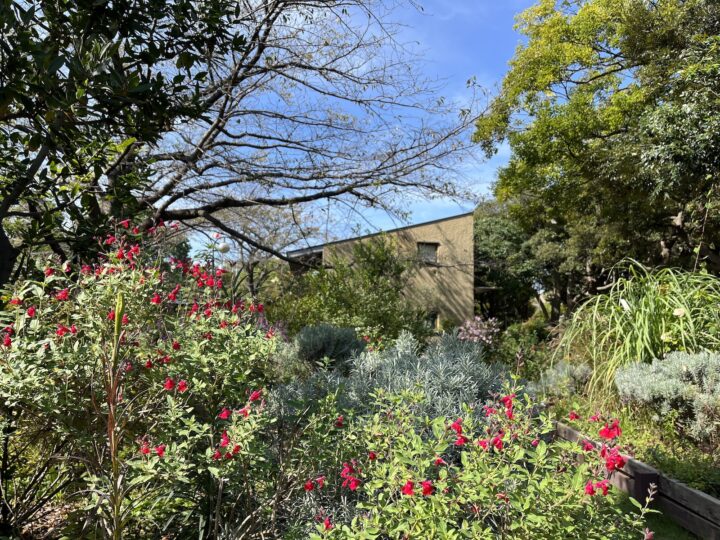

ご予約制:手仕事の庭めぐりツアー 色暦編

昨年からはじまった工房からの風での庭めぐりツアー。

工房からの風デザイナー宇佐美による花壇の草花やハーブのお話にくわえ、

今年は色暦編として、染織家 RIRI TEXTILE 和泉綾子さんが手仕事の庭の植物で染めてくださった

糸を見ながら一緒に歩きます。

おりひめ神社を囲むどんぐりの森からスタート、4つの花壇をめぐり30分ほど。

その後、風人企画テント〜RIRI TEXTILEさんの染色デモンストレーションへとご案内します。

どなた様もお聞きいただけますが、ご予約くださった方には、優先的に声が聞こえるように輪の前方にいらしていただくようにいたします。

■「手仕事の庭めぐりツアー 色暦編」

10/25(土)・26(日) 13:00〜13:30

案内人 宇佐美智子(工房からの風デザイナー)× 和泉綾子(RIRI TEXTILE)

定員各10名様 無料 雨天中止

集合場所:ニッケ鎮守の杜/おりひめ神社鳥居前

一期一会の秋のひと時の庭。

そこに積み重なっている時間をぜひお楽しみいただければと思います。

参加対象:大人(16歳〜)

事前ご予約制となります。

ご予約専用URL:

10/25(土)click

10/26(日)click

受付期間:10/20(月)12:00 〜期間延長しました 10/24(金)12:00 まで

先着順、定員となり次第受付終了となります。

尚、上記受付期間終了時にお席がある場合は、

当日、開始30分前より《本部2テント》にて受付をいたします。

ご予約決定のお客様へ:ニッケ鎮守の杜・おりひめ神社鳥居前にお集まりください。

開催時間を過ぎますとキャンセルとみなしますので、ご協力をお願いいたします。

天候や状況により急遽開催変更があることをご了承ください。

◎10/25(土)・26(日)13:30〜 15:00頃〈鎮守の杜の色暦テント〉にて

RIRI TEXTILEさんによる手仕事の庭の植物での染色デモンストレーションを実施します。

こちらはご予約不要、随時ご覧いただけます。

ニッケ鎮守の杜の庭づくりが本格的に始まったのは2005年のこと。

化学肥料や化学薬品を使わずに、この地の自然と気息を合わせることを心がけての庭づくり。

それは一朝一夕には姿にならず、数年はうすらぼんやり寂しい植物の生態系の中で手探りでした。

一気に好みの花を植えれば見た目には華やかだったのでしょうけれど。

じっと我慢して、この地ならではの姿を願いました。

いま、ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭では、スタッフと庭人さんと一緒に日々のお手入れを重ねています。

秋明菊やアメジストセージ、バラ、藍の花などが秋の風にやわらかく揺れ、

ローズマリー、レモングラス、ミントなどのハーブ、数えきれないほどの草花が豊かに茂っています。

director's voice

コメントする

ご予約制:ワークショップ

大人向けのワークショップのご案内です。

事前ご予約制となります。

下記に詳しいご案内がございますので、最後までお読みください。

▼タイムテーブルはこちら▼

■10/25(土)

〈ワークショップテント A〉

11:00〜12:30

14:00〜15:30

Ohama「カードが入るコインケース」 定員6名様 3,500円

〈ワークショップテント B〉

11:00〜12:00

齊藤智美「陶のいちじくの箸置きを作る」 定員6名様 2,000円(+送料450円)

14:00〜15:30

Autumn Basket「籐で編むパン皿」 定員6名様 2,500円

■10/26(日)

〈ワークショップテント A〉

11:00〜12:30

Ohama「カードが入るコインケース」 定員6名様 3,500円

14:00〜15:30

大野八生「手仕事の庭の花御札を描く」 定員8名様 2,000円

〈ワークショップテントB〉

11:00〜12:00

齊藤智美「陶のいちじくの箸置きを作る」定員6名様 2,000円(+送料450円)

14:00〜15:30

Autumn Basket「籐で編むパン皿」定員6名様 2,500円

参加対象:大人(16歳〜)

事前ご予約制となります。

ご予約専用URL:

10/25(土)click

10/26(日)click

受付期間:10/20(月)12:00〜期間延長しました 10/24(金)12:00 まで

先着順、定員となり次第受付終了となります。

尚、上記受付期間終了時にお席があるワークショップは、

当日、各回開始30分前より開催テントにて受付をいたします。

お願い:同日同時間帯に重複してのお申し込みはできません。

ご予約決定のお客様へ:当日、各ワークショップ開催テントにお越しください。

開催時間を過ぎますとキャンセルとみなしますので、ご協力をお願いいたします。

参加費は当日開催テントにてお支払いとなります。

天候や状況により急遽開催変更があることをご了承ください。

10/25(土)11:00〜12:30/14:00〜15:30

10/25(土)11:00〜12:30/14:00〜15:30

10/26(日)11:00〜12:30

Ohama「カードが入るコインケース」 定員各6名様 3,500円

バネ口金を使った小さなコインケースです。

カードがぴったり入るサイズですので、カードケースとしても、小物入れとしてもお使いいただけます。

ケース本体は明るめのグリーンがかったブルー。

使い込んだ頃、今年のメインビジュアルのような落ち着いたブルーになる革色です。

横につける革と糸はカラフルにご用意いたしますので、

お好みの組み合わせでオリジナルのケースをお作りいただけます。

10/25(土)・10/26(日)11:00〜12:00

齊藤智美「陶のいちじくの箸置きを作る」 定員各6名様 2,000円(+送料450円)

陶土で、いちじくの実のかたちの箸置きをつくりましょう。

布や串などで模様をいれ、2種類の赤土で色をつけます。

*当日は成形と色つけまで。お預かりして工房で焼き上げ、完成作品は11月中旬のお届けになります。

*大きさ 約5.5×3.5cm 2個

10/25(土)・10/26(日)14:00〜15:30

Autumn Basket「籐で編むパン皿」 定員各6名様 2,500円

籐を編んで、直径 約15cmの平らなお皿をつくります。

ポイントに、くるみの葉染めの籐(薄茶色)を編み込みます。

*前半、立って作業をする工程がございます。

10/26(日)のみ 14:00〜15:30

大野八生「手仕事の庭の花御札を描く」 定員8名様 2,000円

花御札(はなみふだ)とは、季節ごとの美しい植物たちを描き、

無病息災を願い御札に仕立てたものです。

花を飾るようにお部屋に御札を飾りましょう。

水を使えないところなどに飾るのもよいですね。

秋に咲く手仕事の庭の草花を生け、花御札として描いてみませんか。

director's voice

コメントする

ご予約制:アトリエ倭ワークショップ

二年ぶりのアトリエ倭さんの木工ワークショップ。

開場後の2回分(10:15〜11:00/11:15〜12:00)のみ、事前ご予約制となります。

下記に詳しいご案内がございますので、最後までお読みください。

▼タイムテーブルはこちら▼

〈アトリエ倭 〉「風のひみつ−小さな木の箱を作る」 定員各6名様 2,500円

10/25(土)・10/26(日)

10:15〜11:00 *事前ご予約制

11:15〜12:00 *事前ご予約制

12:15〜13:00 当日随時予約受付

13:15〜14:00 当日随時予約受付

14:15〜15:00 当日随時予約受付

15:15〜16:00 当日随時予約受付

参加対象:お子様〜大人

お一人での制作が困難なお子様は必ずお付き添い願います。

詳しい参加条件は、ワークショップブースでお尋ねください。

ご予約専用URL:

10/25(土)click

10/26(日)click

受付期間:10/20(月)12:00〜期間延長しました 10/24(金)12:00 まで

先着順、定員となり次第受付終了となります。

尚、上記受付期間終了時にお席がある回は、

当日、各回開始30分前より開催テントにて受付をいたします。

ご予約決定のお客様へ:当日、各ワークショップ開催テントにお越しください。

開催時間を過ぎますとキャンセルとみなしますので、ご協力をお願いいたします。

参加費は当日開催テントにてお支払いとなります。

天候や状況により急遽開催変更があることをご了承ください。

予約枠に空きがある場合、当日キャンセルがあった場合は、

該当テントで当日参加をしていただける場合があります。

今年の工房からの風のメインビジュアルのいちじくからイメージをふくらませたワークショップ。

いちじくは漢字で書くと「無花果」。

花の無い果実と思われていますが、私たちが果実だと思って食べている部分は実は花の部分です。

そこから転じて「秘密」という意味を持つ果実だと知り、どなたかの大切な秘密をしまっておく小さな箱をつくるワークショップを考えました。

積層で作った箱は、一見すると木の塊りのように見えるデザイン。

でも実は箱になっていて、ご自身だけがその秘密を知っている構造です。

メープル、ナラ、ウォールナット、ブビンガの4樹種からお好きな木を2種類選んでいただいて、ボンドで重ねて貼って行きます。

あとはひたすらヤスリで磨いて角を整えて、ラインなどもお好みで入れられます。

仕上げにオイルを塗って、箱の中に真鍮のパイプと底面のフェルトを貼って完成です。

小さな箱に、木工の仕事をぎゅっと詰め込みました。

掌に、風のひみつを包んで持ち帰っていただけたら嬉しいです。

(アトリエ倭)

director's voice

コメントする

ご予約制:素材の学校

風人作家が先生となって素材と親しむ子どもの時間。

素材の学校ブース&キッズツアー、今年も開きます。

事前ご予約制となります。

下記に詳しいご案内がございますので、最後までお読みください。

▼タイムテーブルはこちら▼

〈素材の学校〉

■10/25(土)

金属の時間 10:30〜11:30

CHIAKI KAWASAKI「金属を組み合わせてスプーンを作ろう」 定員8名様 1,500円

綿の時間 12:00〜13:00

磯 敦子「紡いで織って、綿のペンダント」 定員8名様 1,000円

紙の時間 13:30〜14:30

森 友見子「再生紙で芽を作ろう」 定員10名様 1,000円

ろうそくの時間 15:00〜16:00

奥田紀佐「ミツロウキャンドルを作ろう」 定員8名様 1,000円

■10/26(日)

綿の時間 10:30〜11:30

磯 敦子「紡いで織って、綿のペンダント」 定員8名様 1,000円

紙の時間 12:00〜13:00

森 友見子「再生紙で芽を作ろう」 定員10名様 1,000円

金属の時間 13:30〜14:30

CHIAKI KAWASAKI「金属を組み合わせてスプーンを作ろう」 定員8名様 1,500円

工芸作家によるキッズ庭めぐりツアー 15:00〜16:00 定員10名様 1,000円

参加対象:お子様(小学生〜中学生)

お一人での制作が困難なお子様は必ずお付き添い願います。

詳しい参加条件は、各ワークショップブースでお尋ねください。

ご予約専用URL:

10/25(土)click

10/26(日)click

受付期間:10/20(月)12:00〜 期間延長しました 10/24(金)12:00 まで

先着順、定員となり次第受付終了となります。

尚、上記受付期間終了時にお席があるワークショップは、

当日、各回開始30分前より開催テントにて受付をいたします。

ご予約決定のお客様へ:当日、各ワークショップ開催テントにお越しください。

開催時間を過ぎますとキャンセルとみなしますので、ご協力をお願いいたします。

参加費は当日開催テントにてお支払いとなります。

天候や状況により急遽開催変更があることをご了承ください。

素材の学校、今年のおおきなテーマは「芽」!

どんなかたちの芽ができるかな?

10/25(土)10:30〜11:30

10/26(日)13:30〜14:30

金属の時間 CHIAKI KAWASAKI「金属を組み合わせてスプーンを作ろう」定員8名様 1,500円

芽の形をイメージした金属のパーツを選んで模様を刻印します。

パーツを組み合わせてリベット(金属と金属をつなぐ部品)どめをし、スプーンに組み上げます。

10/25(土)12:00〜13:00

10/26(日)10:30〜11:30

綿の時間 磯 敦子「紡いで織って、綿のペンダント」 定員8名様 1,000円

綿の糸を紡いで小さな布を織り、丸く縫ってペンダントに仕立てましょう。

10/25(土)13:30〜14:30

10/25(土)13:30〜14:30

10/26(日)12:00〜13:00

紙の時間 森 友見子「再生紙で芽を作ろう」 定員10名様 1,000円

牛乳パック、ダンボール、色画用紙など身近な紙をミキサーで再生し、カラフルな紙粘土を作ります。

台紙と針金に粘土を自由につけてみましょう。

カップに入れて持ち帰り、お家で乾かします。

10/25(土)のみ 15:00〜16:00

10/25(土)のみ 15:00〜16:00

ろうそくの時間 奥田紀佐「ミツロウキャンドルを作ろう」 定員8名様 1,000円

ミツロウシートをくるくる丸めて、キャンドルの芽を作ります。

ガラスびんをミツロウで好きな模様に飾り付けをして、キャンドルの芽を中に入れましょう。

どんな模様がいいかな?

10/26(日)のみ 15:00〜16:00

「工芸作家によるキッズ庭めぐりツアー」 定員10名様 1,000円

素材の学校の先生たちと一緒に、出展作家のブースで素材のお話を聞いたり作品を見たり、手仕事の庭を巡るキッズツアー。

「工房からの風」作家さんからのプレゼントつき。

素材のかけらを入れるポシェットに、スタンプを押して庭に出かけよう!

director's voice

コメントする

出展作家紹介 Index

director’s voice での出展作家紹介をまとめました。

◎公開にあわせて、順次、リンクを追加します◎

<陶磁>

■ 青人窯

■ 安藤大悟

■ 今井梨絵

■ 榎並伸太郎

■ 加藤智恵美

■ 千田 徹

■ 添田 樹

■ 樋口 萌

■ POTTERY STUDIO K

■ 前川わと

■ 山野うさぎ

■ 山野実優

<ガラス>

■ glassworks tre

■ 鷺谷綾子

■ 相馬佳織

■ tama glass

■ 野田マリコ

■ BLUEPOND

■ makoto sakurai

■ Yu-ten

<木工・漆>

■ kino workshop

■ 坂田琢磨

■ しんこきゅう

■ スプーン榧(かや)

■ 浜西 正

■ 木工ふくよか

<染・織・布>

■ okapi

■ 佐々木のどか

■ 旅する羊

■ 樋野由紀子

■ laglag__

■ 1loom

<洋服>

■ さざなみ

<手編み>

■ 佐藤サエコ

<木工+織>

■ 糸花生活研究所

<金工>

■ 平戸香菜

■ 藤田永子

■ Little Riddle

<装身具>

■ アトリエひと匙

■ inch”

■ Emina Mizuki

■ キンノイト

■ 柴田俊恵

■ Tomoko Yuki

■ 村上 愛

<革・帆布>

■ TSU ZU KU

■ tronco

■ mnoi

■ Leather Lab. hi-hi

<草木の色>

■ アトリエ桒雨

<鹿骨細工>

■ けもの舎

<ステンドグラス>

■ stained glass Ginga

<竹細工>

■ 戸隠かごや 朗々 -rou rou-

<型染め>

■ 長沼由梨子

<箒>

■ 吉田慎司