高部 雄策さん(ガラス)

Q

大阪でガラス作品を制作する高部雄策さん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

透明なガラスを中心に、うつわ・花器などを展示します。

吹きガラスの技法をつかって、

素材のもつ透きとおったところと、

熱が加わり溶けている瞬間に出る

やわらかさや艶やかな肌感を大切にしています。

Q

高部さんとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?

A

まだ動き始めた小さな空気の流れですが

色々な思いを乗せた風にあたり

やむことのない流れにしたいです。

Q

高部さんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

泥だんご。

「ものづくり」と言うかは

わかりませんが。

荒い砂を水でこね丸め、

その表面に水を含ませた細かい砂をつけてゆき滑らかな玉にします。

最後にすごく細かい砂を全体に付け、

手の平や指でツヤツヤに仕上げていきます。

時間をかけて磨いた泥だんごでしたが、

自分と友達のだんごをぶつけて強度を競うあそびをしていました。

泥団子、人気ですね。

高部さんも、ガラスの世界でのキャリアはこれからのひと。

けれども、その作品のバリエーションは豊かで、

透明なガラスの流動的な質感を生かした様々な器などがやってくる予定です。

高部さんのブースは、コルトン広場スペイン階段前。

一番本八幡駅側のテントで、隣は長谷川風子さんです。

fujiiikukoさん(装身具・オヴジェ)

Q

東京で装身具、オヴジェを制作するfujiiikukoさん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

金具に絹糸を巻きつけて、

天然石や淡水パールで装飾を施している

ピアスやイヤリングなどの装身具をメインに、

様々な素材を組み合わせて製作しているオブジェやライトを出品します。

Q

fujiiikukoさんにとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?」

A

この仕事で食べていきたいと

製作をはじめて1年も満たない自分の不安や葛藤を飲み込んで、

本展に向けてこの半年間全力で準備をしている間に

今まで気付かなかった事にも気付く事ができました。

私にとって「工房からの風」は、

次のステップに向けて奮い立たせてくれた追い風のようなものでしょうか。

Q

fujiiikukoさんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

夏休みの自由工作で父と作った竹の水筒とカップ。

祖父の家の竹林で竹を切って、節を抜いて、

小さい栓をするシンプルな水筒を作りました。

自分が想像していたものよりも良いものができた

という達成感と竹の香りとで、

水筒からはじめて飲んだお水はおいしかったです。

今でも両親の手の器用さには敵いませんね。

ものづくりの端緒についた若い作家の卵たちのご紹介が続きます。

fujiiikukoさんは最年少。

1990年生まれ。

コルトンプラザはすでにオープンしておりました!

今回、一番年長者は48歳の方ですから親子みたいでもありますね。

年齢なんてどうでもよいことでありますが。

ものづくりを続けてきた時間そのものは尊いものです。

藤井さんをはじめ、若い方々にぜひお伝えしたいのは、

今回の結果だけを次への道筋にすることなく、

ここに至るまでの時間、経験、出会い、

経過をこそ宝物にしてほしいなぁと老婆心は思うのです。

藤井さんたちのものづくりは、始まったばかりですものね。

(そして、続けてきたベテランの作家の方々は、

藤井さんたちに刺激をいっぱいもらうことでしょう!)

藤井さんは、スウェーデン、カペラゴーデンで学ばれた方。

今展では、後ほどご紹介するtassの遠藤能範さん博子さんも卒業生。

北欧のものづくりのエッセンスも、ブースに広がっていることでしょう。

fujiiikukoさんのブースは、コルトン広場、スペイン階段前

HPはこちらです。

→ click

Yukari Woo Kimuraさん(染)

Q

神奈川県で制作するYukari Woo Kimuraさん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

新しい模様と色合わせのストールや、バッグなどを準備しています。

その他にはポーチ、布張りのスツールなど、

今回の展示に向けて用意した新作ばかりです。

特に自分で楽しみにしているのは、

私が染めた布で製本作家さんに製本してもらった2016年のスケジュール帳。

表紙が布張りの軽くて使いやすい手帳です。

Q

Yukari Woo Kimuraさんにとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?

A

「新しい風」になるような気がしています。

屋外で、いろんな作家さんと一緒に作品を発表するというのは

私にとって今までに経験がないスタイルです。

場所も初めて湘南エリアを出ることになるので、

全て初めての新しい経験になります。

どんな出会いがあるか、発見があるか楽しみです。

Q

Yukari Woo Kimuraさんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

厳密には「ものづくり」ではないですが、

再利用する為に使わなくなったセーターなどを解いて

毛糸玉を作る祖母の手伝いをするのが好きでした。

彼女に教えてもらいながら、

余った毛糸でマフラーを作ったこともあります。

でもそれより、私の腕をかせくり器代わりに糸巻きする祖母と、

過去に編まれた物が綺麗に解けて巻かれていく様子を見ていたことの方が印象に残っています。

今でも、誰かと一緒に静かに同じ作業をするのは好きです。

木村ゆかりさんは、

新作をたくさん抱えて湘南からやってきてくださるみたいですね。

木村さんも20代。

伸びやかな作品が心地よく風をはらんでなびきそうです。

Yukari Woo Kimuraさんのブースは、ニッケ鎮守の杜に入ってすぐ。

通称?王様の場所!と呼ばれている見晴らしの良いところです。

Yukari Woo KimuraさんのHPはこちらです。

→ click

SŌK ソーク さん(陶芸)

Q

東京に陶芸工房を持つSŌK ソークさん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

陶の装身具(イヤリングやネックレス)と、

器を出品します。

Q

SŌK ソークさんにとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?

A

自分の表現したい雰囲気や空気感を多くの方に見ていただく機会です。

自分の感覚に素直に作った作品は、

観る方にも直感的に受け取っていただけると思うので、

難しく考えずに今しかできない自分の表現の場にしたいと思います。

Q

SŌK ソーク さんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

私は漁師町で育ちました。

祖父母の家に魚をさばくための土間があり、

そこでタライや発泡スチロールを使って屋台を作り、

近所のお爺ちゃんお婆ちゃんを招いてお祭りごっこをしていた記憶があります。

今回の工房からの風には、20代の方が数人いらっしゃいます。

今までにないことで、私たちにとっても嬉しい冒険?でもあります。

「今しかできない自分の表現の場」

というのは、SŌK ソークさんたちならではですね。

真剣!という共通項の中で、

さまざまな世代やキャリアの人が集って、

よき化学変化をお互いが引き出せるといいなぁと思っています。

SŌK ソークさんも、風の予感展からの数か月で、

制作、発表と進化の機会を豊かに経験されてきましたね。

瑞々しい展開、とっても期待しています。

SŌK ソークさんのブースは、ニッケ鎮守の杜

稲荷社の前方、岩のある空間です。

HPはこちらになります。

→ click

山田春美さん(ガラス)

Q

地元市川でガラスの制作をされる山田春美さん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

小さなオブジェを中心に器や蓋物など、

日常の片隅に置いてもらえるようなガラスを出品したいと思います。

私はキルンキャストという鋳造技法で制作しているのですが、

この技法では溶けたガラスに直接触れることはありません。

私が制作過程ですることは石膏型をつくりガラスの粒を詰め、

窯の温度を上げてガラスが流れる道筋を準備するだけ。

あとは自然にガラスが型に流れ込みます。

ガラスが形を変えるときに手出しができないせいか、

私はガラスとの間に不思議な距離感を感じます。

でもそれはとても心地いい距離感です。

熱く溶けた姿はみせず、

型肌が焼き付いた表面の質感や内側に浮かぶ気泡に

何となく窯の中での時間を感じさせるガラスは、

何かを知っているけど、

何も言わずに佇んでいるようで静かで心強い存在に思えます。

半透明なカタマリの中に

時間、音、風、匂い、人の記憶みたいなものを

吸い込んで預かってくれるような不思議な存在です。

私が制作したガラスが、

手に取る人にとってもそういう存在になれたらと思いながら制作した作品です。

Q

山田さんにとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?

A

風はいろんな「気配」を伝えてくれるものだと思います。

季節が変わる気配、遠くの天気の気配、

どこかのお家の夕御飯の気配などなど。

工房からの風はそこに集まる作り手の気配を運ぶ風だなと思います。

ものづくりの中には形にならないことの中にも大切なものがあると思います。

作品にかけた時間と手とその他いろいろと。

工房からの風にはそういう形にならない気配のようなものまで伝えてくれる

不思議で素敵な雰囲気があると思います。

Q

山田さんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

ものづくりは小さな頃からいつも身近にあったように思います。

祖父と父は畳屋として畳を縫っていましたし、

祖母はお手玉を一緒に作ってお裁縫を教えてくれました。

曽祖母はハギレを使ってリカちゃん人形の用の浴衣やお布団を縫ってくれて、

これはとても可愛くていまでも捨てられずとってあります。

母はいつもおいしい料理を作ってくれましたし、

小学校で6年間使った手提げ袋と上履き袋はお揃いで、

叔母が縫ってくれたものでした。

私のまわりにいる人たちが

手づくりのものがくれる喜びと愛着を教えてくれたと思います。

そして姉は絵も工作も上手で、

いつも描いたり作ったりしながら一緒に遊んでくれました。

花を潰した色水でティッシュを染めたり、

なかなか上手く折れない折り紙を教えてくれたり。

ちょっとしたことがすべて楽しかった記憶があります。

特別な大きな出来事はないけれど、

はじめてを意識することもないくらい日々の遊びの中にものづくりが入り込んで、

楽しいこととして刷り込まれていたように思います。

山田さん、手仕事に囲まれたとっても幸せな時間を過ごしてこられたのですね。

「何かを知っているけど、何も言わずに佇んでいるようで静かで心強い存在」

って、いいですね。

山田さんが、そういう世界観を大切にして、ものづくりに向かわれていること、

よく伝わってきました。

山田さんが大切に心の真ん中にそよがせている風、

あせらず、大切に育んで、工房からの風の中で気持ちよくふくらむといいですね。

静かだけれど、芯のある作品、木々や光と響きあうように。。。

山田春美さんのブースは、おりひめ神社の正面から右手側。

木立の中にぽっと灯るように小さなテントが立っています。

HPはこちらになります。

→ click

赤堀友美さん(陶芸)

Q

静岡県で作陶される赤堀友美さん。

二回目の「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

主に石膏型を使用した磁器の作品で、身近なものをモチーフ

とした、やきもので出来た道具を出品します。

どのように使ったらいいかな。こんな風に使ってみたいな、どこに置こうかな。

と考えるのも楽しい時間になりますように。

Q

赤堀さんにとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?

A

前回出展した時と比べ、自分自身 結婚や出産を経て

ずいぶん環境が変わりました。

また今までとは違う道へと向かっている最中なのかなと思います。

そんな時に、ポンと背中を押してくれるような風(だといいな)と思っています。

Q

赤堀さんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

幼稚園の時、包装紙を持ちより

それを使ってコラージュしましょうという時間がありました。

そこでつくったものがとても印象に残っています。

その時私が家から持って行った紙というのが

三越の猪熊弦一郎の包装紙で、(というのは後から判明したのですが)

赤色の不思議な形の柄を切り抜いて使うのがとっても楽しかったのを

鮮明に覚えています。

こ、これは黒板ですか!?

赤堀さんの陶芸作品は、不思議なものたち。

むむ?これってあれだよねー。

と、くすっと思わず笑みがこぼれるようなもの。

前回も文房具や医療道具などから

イメージされたものたちがいろいろでしたが、

今回も、きっと楽しい「掘り出し物!」がありそうですね。

赤堀友美さんは、この7月の出産されたばかり!

大丈夫なのかしら?と最初思いましたが、

強力助っ人パートナーが、陶芸作家の平厚志さんですので、

どーんとこい、みたいです。

おふたりは「工房からの風」がきっかけで結婚されたので

「風婚」と呼ばれています(笑)

このブログでも「風婚」パーティーのご報告していましたよ。

こちらです → click

赤堀さんのブース(平さんもいます)は、ニッケ鎮守の杜のまんなかあたり。

HPはこちらです

→ click

菅野あゆみさん(織)

Q

二回目の出展となる菅野あゆみさん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

綿を紡いで、織った、藍色のストールを出品します。

Q

菅野さんにとって「工房からの風」は、どんな風でしょうか?

A

2009年に初めて出展させていただき、それから6年が経ちました。

前回の出展では、追い風なのか向かい風なのかもわからないまま、

とにかく一生懸命に、好きな事をやってます!・・

を直球でぶつけた気がします。

その結果、たくさんの出会いに恵まれ、

「これを自分の仕事として続けていきたい」と、

確かな手応えを感じることができました。

そして、「次は、もっと力をつけてから。」

そう思いながら月日を重ねたワケですが、

自分のつくりたいものを定めるのに、なかなかの時間がかかりました。

迷う日々の中、一昨年、友人からの注文で作った藍染めの布。

農業をしながら、うたを歌う彼女からの、

「野良仕事でも、ステージでも纏える布」という注文。

そこから糸口が見え始め、あたたかな縁がつながり、

自然な流れで、今のカタチにたどり着きました。

綿の風合いと、藍の色の重なり。人が纏う布。

今は作るのが楽しいです。

元気でつくっています。

今年の風は、どうでしょう!

終わった後、「心に残るもの」を自分でも楽しみにしています。

Q

菅野さんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてください。

A

小学校の理科の授業で、

乾電池と豆球をつないで何かを作るという自由研究がありました。

みんなそれぞれ、ジオラマだったり、

乗り物だったり、カラフルで凝ったものを発表していました。

そんな中、私が出したのは、

歯磨き粉の箱の中にただ乾電池と豆球を入れた、

シンプルな懐中電灯。

白地に青と赤で商品名が書かれたパッケージそのまま、彩色もなし。

もちろん、全く評価されませんでした。

先生には、きっと手抜きも甚だしいと思われたかもしれません。

だけど、私は、その

「歯磨き粉に見せかけて懐中電灯!」っていうのを作りたかったし、

爽やかなトリコロールカラーが気に入っていたのです。

なぜだか、人に伝わらない寂しさより、

気に入ったものができた嬉しさに満足して、

家でひとり、しばらくは肌身離さず楽しんでいました。

今見たら、きっと、「こりゃダメでしょ。」

と自分でもつっこみたくなるとは思いますが・・。

和歌山県龍神村で綿を紡ぎ、布を織り菅野あゆみさん。

6年ぶりの出展で、制作が豊かに熟してこられました。

手紡ぎ、手織りの綿布がいだく豊かな世界。

それを実感するほどに、そのことを続け、伝えていこう、

と「直球」で制作をされていたのですね。

綿とともにある時間は定まりながら、

どのように綿と取り組めばよいか、

それを定める心の旅が、しばらく続いたのだともいます。

菅野さんの想いがさまざまな縁をつなげて、

2年前から、藍染めの方との仕事が始まりました。

糸を渡し、藍染めをしてもらい、その糸を引き取って、布に織る。

糸の太さや、密度の頃合いを何度も試し、作者の心に適う風合いを目指す。

そうして出来上がった布は、6年前の芽のような初々しい布から、

豊かな茎に開きだした花々のように成熟した布となっていました。

菅野あゆみさんのブースは、コルトン広場スペイン階段前のテント。

綿糸の豊かさを、藍の色と手織りの妙が引き出した布。

ぜひ、触れてまとってみてくださいね。

菅野さんのHPはこちらです。

→ click

tass遠藤能範さん(木工)

Q

静岡で木工をされるtassの遠藤能範(よしのり)さん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

ウォールナット、チェリー、メープル、オーク、クリなど、

主に広葉樹を用いて、スツールなどの小さな家具や、

食卓、机の上で名脇役となるような道具類を出品します。

Q

遠藤さんにとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?

A

しっかりと地べたを踏みしめることを意識させてくれる風。

Q

遠藤さんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

母の実家が笠間焼の窯元だったので、

盆や正月に行っては粘土いじりをさせてもらっていました。

一番たくさん作ったのはワニでした。

兄の作ったステゴサウルスの迫力には敵いませんでした。

夫人の織作家、博子さんとともに、

北欧のエッセンスを生かしたものづくりを続ける能範さん。

すっきりとしたフォルムに、穏やかな表情を響かせているのが特徴です。

お二人の作品は、相性もとてもよいので、

きっと素敵なブースになりますね。

そうそう、余談ですが、4月の第一回ミーティングで、

熊を彫っている大住潤さんの奥様が、

能範さんの従妹だということが判明!?したのでした。

幼いころから親しく遊んでいたという能範さんとY子さん。

近く会いましょう!と思っていた矢先に、この場で出会うとは。

不思議なご縁にまわりもびっくり!だったのでした。

というわけで?tassさんのブースは、大住潤さんの隣。

おりひめ神社の鳥居の前方です。

tassさんのHPはこちらです。

→ click

tass 遠藤博子さん(染織)

Q

静岡で布づくりを続けるtassの遠藤博子さん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

木ハンドルの裂織りバッグを中心に、

マットやカシミヤのマフラーなどを出展させていただきます。

カラフルに、自由に、色を楽しみました。

Q

博子さんにとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?

A

背中を押してくれる風です。

景色がよくて香りも良くて、

いっぺんに色々な方向に皆の背中が押されている場所に立っている感じです。

Q

博子さんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

農協の裏にあるコンクリートの丸い台に、

こすりつけて削ったオレンジ茶色い石の粉。

毎日毎日、石を粉にしていました。

スウェーデン、カペラゴーデンで学んだ遠藤能範さんと博子さん。

二回目の出展となりました。

今回は、木工の能範さんによる

曲木の取っ手をつけた裂織バッグもたくさん制作くださったみたいですね。

博子さんの織りは、北欧のよき伝統を爽やかに継いだ

色の美しさと幾何学文様が特徴です。

マフラーに、ブランケットに、これからのシーズン大活躍のアイテムですね。

遠藤博子さんのブースは、能範さんとともに、おりひめ神社

鳥居の前方。

木漏れ日の中、木と布のハーモニー。

心地よい風がそよぎますね。

tassさんのHPはこちらです。

→ click

いにま陶房さん(陶芸)

Q

ご夫婦で奈良県吉野郡に工房をひらくいにま陶房さん。

9年ぶり2回目となる「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

食べる事や道具を使い慣れていない小さなお子様向けのごはん茶碗や、

掬いやすさ、持ちやすさに特化した器と、

筆で色化粧を施し、土の質感ある器を出品させていただきます。

Q

いにま陶房さんにとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?

A

それぞれの思いの、新しい出会いを求めるエネルギーで起こる風、力を感じます。

Q

いにま陶房さんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

子供の頃、テレビで初めて見たロクロで水引きされる器が、

手の中でどんどん形になっていく様子に

くぎ付けになり見入っていました。

吹きガラスの飴の様に形がかわる様にも惹かれ、

素材そのものに魅了されていきました

(鈴木智子)

いにま陶房の鈴木雄一郎さんと鈴木智子さん。

2006年、9年ぶりの出展をとても嬉しく思います。

ちょうど2006年ごろから来場者も多くなって、

いまの「工房からの風」の雰囲気ができてきた頃でした。

掬いやすさ、持ちやすさに特化した器というのもいいですね。

おふたりの心と力を合わせて作られた器、

「工房からの風」に再びやってきてくださること、

楽しみにお待ちしています。

いにま陶房さんのブースは「ニッケ鎮守の杜」、

レンガ道を入ってすぐの緑の空間。

HPはこちらです。

→ click

小林 克久さん(木工)

Q

岡山県で木工をされる小林さん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

普段の製作しているシェーカースタイルのオーバルボックスと

そのバリエーションを中心に、器やカトラリーと椅子などの家具も数点展示したいと思います。

Q

小林さんにとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?

A

さてどんな風でしょう?

秋の心地よい風でしょうか?

追い風?向かい風?

今から会場で出会う皆さんから受ける風を楽しみにしています。

Q

小林さんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

小さい頃から何かしら手を動かしていたと思いますが、

今もですがとにかく不器用でせっかちで結局完成しなかったりよく怪我したり。

モノを作るのは急がず丁寧に安全にが大事だと身を持って経験はしていたようです。

シェイカーのオーバルボックス、こんなにさまざまにあると壮観でしょうね。

実物をじっくり拝見したいと思っています。

小林さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜。

昨年までカフェスペースだった緑の空間です。

今年は早くも紅葉が始まった桜の木の下で、

木の作品が心地よさそうにしてくれることを願っています。

ブログはこちらになります。

→ click

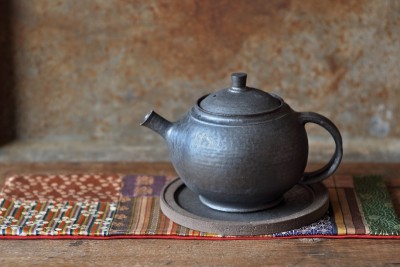

松尾剛さん(陶芸)

Q

地元市川市出身で現在は岐阜で作陶される松尾剛さん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A

黒釉の茶器と、粉引、織部などの食器です。

日々の生活を支える器作りに、やりがいを感じます。

Q

松尾さんとって「工房からの風」はどんな風でしょうか?

A

20年以上を過ごした市川市と私を繋ぐ、止まない風です。

今は美濃焼の産地、岐阜県瑞浪市で制作をしていますが、

いずれは千葉に帰り陶芸の楽しさを広めていきたいと考えています。

Q

松尾さんの初めての「ものづくり」は、なんでしょう?

印象的なもの教えてくださいますか?

A

記憶が曖昧なほど幼い頃なのですが、

空きカンをガムテープで貼り合わせて作った象です。

祖母が褒めてくれたことだけはとても良く憶えています。

日々の生活を支える器作りに、やりがいを感じます。

という松尾さんからのメッセージ、

清々しいですね。

産地に学ばれて、伝統的な技術を習得してきた松尾さん。

日本画を描かれることと作陶は、絵付けをしても、しなくても、

その作品の美意識にはつながっていることと思います。

これから伸びてゆくお仕事、

今展のために制作されたたくさんの器が種となって、

どんな出会いを生んでゆかれるでしょか。

松尾さんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前。

HPはこちらになります。

→ click