-

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

展覧会/らふと

コメントする

galleryらふとの展覧会 2014

春に触れる

2014年

4/12(土)・13(日)・18(金)・19(土)・20(日)

11:00~18:00

さみどりみどりらふとにて

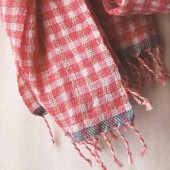

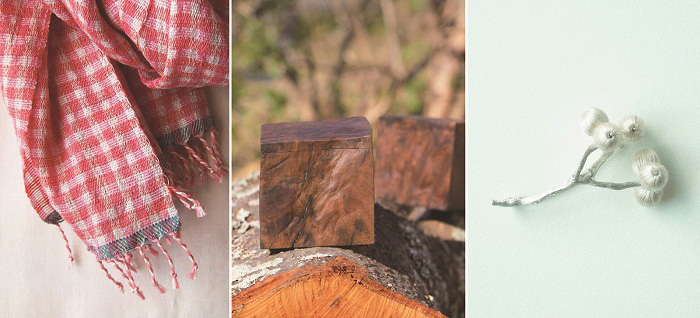

Anima uni(金属)・ 佐藤亜紀(染織)・ studio fuijno(木工)

作者在廊日

Anima uni :4/12(土)・13(日)

sato aki :4/13(日)

studio fujino :4/13(日)

〇手仕事の庭から、和綿の種、寄せ植えなども販売します

風の予感 vol.1 2014 「工房からの風」出展者の中から

2014年

5/3(土祝)・4(日祝)・5(月祝)・6(火休)

11:00~18:00

川崎千明(金属)

鯨井円美(陶)

鴫原利夫(製本)

戸塚みき(藍染め)

宮内知子(木工)

作者在廊日

kawasaki :5/3(土祝)・4(日祝)・6(火休)

kujirai :5/3(土祝)

shigihara :5/4(日祝)・5(月祝)・6(火休)

tozuka:5/4(日祝)

miyauchi:5/3(土祝)・4(日祝)

風の予感 vol.2 2014 「工房からの風」出展者の中から

2014年

6/7(土)・8(日)・14(土)・15(日)

11:00~18:00

加治佐 郁代子(木)

tubu(ガラス)

中山 哲(ドライフラワー・木)

habetrot (服)

橋本晶子(竹)

作者在廊日

kajisa:6/7(土)・8(日)

tubu:6/8(日

nakayama:6/7(土) ・15(日)

habetrot :6/7(土)

hashimoto:6/7(土)

皆様のご来場をお待ちしております。

director's voice

コメントする

風の音vol.3

年3回発行している通信「風の音」。

第3号が刷り上がりました。

・鎮守の杜の小さな話

・ふたりのかたち - TETOTE 藤武秀幸さん、美輪さん

・工房のある街へ - 富士 鈴木有紀子さん

・ある日の庭日記 - 大野八生さん

・らふと茶菓部より - 浮島

・ハーブ - カレンデュラ

・言葉のアロマ - 冴え返る

・庭人さん募集

・・・etc

目覚めたばかりの春から、陽春へ向けて。

ちょっときゅん?とする風の音かもしれません。

:::

2年間の無料購読をお申込みくださいました方全員と、

「工房からの風」アンケートなどでご住所登録下さった方へは

ランダムで投函をいたしました。

ほか、規定部数分をニッケコルトンプラザ、

インフォメーションカウンターにて無料配布いたしております。

現在は無料登録をお受けしておりませんが、

5月に追加登録期間を設ける予定にしています。

その節は、こちらでもあらためてお知らせいたします。

ご感想、お問い合わせはこちらよりお待ちしています。

→ ☆

お庭の桜も、蕾がふっくらとしてきました。

ワークショップ/らふと

コメントする

らふと、春のワークショップ

らふと、春のワークショップ、ただいまご参加募集中です。

お申込みは、HPお問い合わせフォームから

■4/26(土)「ケヤキの野原を作る-盆栽の仕立て」

講師:大野八生 (イラストレーター・ガーデナー)

第1回:10時半~13時 → 受付終了しました

第2回:14時半~17時 → 受付終了しました

定員 各回8名 会費 3800円

『盆栽えほん』(あすなろ書房)の著者・大野八生さんによる盆栽ワークショップです。

まだ盆栽の形に仕立てられていないケヤキの苗を、

はさみでチョキチョキと自然形に仕立てて鉢に植え込みます。

ケヤキの足元には、春のらふとの庭散策で見つけた小さな草花や苔を自由に植えて

野原を作りましょう。

落葉樹であるケヤキは春の芽吹き、夏の緑、秋の紅葉、冬の枯れ姿が楽しめます。

*写真は冬の姿になります。

■5/17 (土) 「発酵暮らしごはんの会」

講師:寺田聡美 (千葉県神埼町 寺田本家)

第1回(昼の部):10時半~13時半 → 受付終了しました

第2回(夕の部):15時~18時 → 受付終了しました

定員 各回10名 会費4000円

千葉県神崎町の自然酒蔵元寺田本家・寺田聡美さんの料理教室です。

麹・酒粕料理研究家の寺田さんのごはんは、

味わい深く、親しみやすく、体も心も喜ぶ健やかごはん。

今回は、麹から成る甘酒を使ったお料理を展開します。

手仕事の庭のハーブも組み合わせましょう。

*写真はイメージとなります。

■6/21 (土) 「日々のアロマ-オードトワレの会」

講師:原 真紀 (AEAJ認定アロマセラピスト)

第1回:10時半~13時 → 受付終了しました

第2回:14時半~17時 → 受付終了しました

定員 各回8名 会費3800円

天然の精油を用いて、好きなイメージや気持ちに合わせて、

オードトワレ(フレグランス)を作ります。

元気になる香り、リフレッシュしたい、華やかに、など…

アロマセラピスト原真紀さんによる精油のお話も、日々のアロマワークショップの魅力です。

香りを選びながら、自分と向き合ってみましょう。

*お持ち帰りオードトワレ 約10ml

*ブレンド後、目安として1か月程熟成期間をとると香りがよくなじみます

*妊娠中の方は、アロマの種類によって、お体に強すぎる影響が出る場合があります

*手仕事の庭のハーブのおみやげつき

◯

尚、今回は全て大人対象とさせていただきます。

また、定員に満たなかった場合、開催を見送ることがございます。

あらかじめご了承くださいませ。

皆様のご応募をお待ちしております。

お申し込みは、HPお問い合わせフォームから。

[受付期間]

第一次:3/13(木)10時~15(土)12時

この期間は、お一人様ひとつの催事のみ受付いたします。

応募多数の場合は抽選となります。

第二次:3/16(日)10時~

定員に空きのある催事は先着順に承ります。

複数の催事へのお申し込みも承ります。

ワークショップ/らふと

コメントする

三月のブローチ開催しました

ワークショップ/らふと

コメントする

3/8 三月のブローチご参加の皆様へ

ワークショップ/らふと

コメントする

「三月のブローチ」 ご参加者募集のご案内

3/8 (土) 開催、

金属を用いてオヴジェやアクセサリーを制作するAnima uniさんによるワークショップ、

「三月のブローチ-錫に春草文様を刻む」に

空席が出ましたため、新規募集をいたします。

お申し込みありがとうございました。定員となりました。

(3/5追記)

3/8 (土) 「三月のブローチ-錫に春草文様を刻む」

講師:Anima uni 会費3500円

第1回:10時半~13時 → 定員に達しました(3/5 更新)

第2回:14時半~17時 → 定員に達しました(3/5 更新)

『春を探しに庭を歩いて 小さな草やハーブを摘み、

溶かした錫(すず)に3月の草花模様を刻んだブローチをつくります。

その日そのときに出逢う 偶然のかたち。 - Anima uni 』

庭の草花模様とあわせ、お好みで鎚目をつけていただきます。

草花に錫が触れた時にふわっと植物の香りも漂う、五感を使ってのブローチ作りです。

ピン部分もそれぞれのブローチの大きさに合わせて真鍮を用いて作ります。

錫と真鍮、ふたつの素材に触れながら、どのような発見があるでしょうか。

ワイルドストロベリー、ローズマリー、タンポポ、タネツケバナ…

生まれたての春探しを、ご一緒しませんか。

お申込みは、お電話 galleryらふと 047-370-2244 にて承ります。

お待ちしております。

プレス/らふと

コメントする