川端健夫さん・木工・滋賀

滋賀のマンマミーア!

行かれたことはありますか?

古い農学校を改修して木工房とギャラリー、

そして洋菓子の販売とカフェを開く素敵な場所。

木工作家でありマンマミーア!のオーナーでもある

川端健夫さん。

工房からの風へ二度目の出展です。

Q

川端さん、『工房からの風』には、どのような作品を出展くださいますか?

5年前に『工房からの風』に出たときは、

まだお皿やカトラリーを作り始めて間もなくだったので、新作も多く出展しました。

今回はこの5年の間に作り続けてきたもの、

これからもずっと作り続けたいものをたくさん作って持って行こうと思っています。

ボウルやお皿にトレイ。

6歳になる子どもの成長には敵わなくとも、

私も5年前に比べて少しでも成長していると良いのですが。

今はあせる気持ちを抑えつつ、いつも以上に丁寧にと心がけながら木を削っています。

私たちもよーく覚えています。

おんぶ紐で一樹君を 背負っていた健夫さん!

もう5年も経ったのですね。

いつも心でいっぱい考えをしている(哲学をしている)健夫さんの進み方は、

周りの方々によい影響を与えているのだと思います。

かくいう、私もそのひとりです!

松塚裕子さん・陶芸・東京

東京で作陶をする松塚裕子さんです。

『工房からの風』に向けて、松塚さんはどのような作品を制作されていますか?

ポットや、色々な大きさのピッチャー、ちいさな豆片口など

他にも、カップやお皿、小さな花器など

はたまた、ぽつんと落ちている錆びたネジであったり。

はたまた、ぽつんと落ちている錆びたネジであったり。

って、素敵なフレーズですね。

松塚さんの心地よい曲線と、どこか懐かしさを湛えたような色合いが、

テーブルや暮らしの空間に、そっと風景を送り込んでくれるようです。

Q

松塚さんにとって、工房からの風』って、どんな風なのでしょう?

そして、どんな風にしてみたいですか?

A

ふわり、包むように吹く風。

歩をはこぶ足を軽やかにしてくれるような。

その風に運ばれてここまで歩いてきた、そんな感じです。

当日は、微力ながら自分も風の一部となって

作家のみなさんや来て下さる方々と一緒に

場所も人も包み込むような、大きな風をつくれたら…!

松塚裕子さんのホームページはこちら → ☆

出展場所は、コルトン広場スペイン階段前となります。

深見昌記さん・木工・愛知

木工の深見昌記さんからもメッセージが届きました。

Q

深見さんは、『工房からの風』に、どのような作品を出展されますか?

A

木をメインに鉄や真鍮などの異素材を組み合わせた作品。

木のかご、トレー、草木染の木のプレート、アクセサリーなどの小物と

スツールやタオル掛けなどの小さな家具を出展します。

深見さんの木工の経歴の始まりは、葬儀葬祭に使う祭壇の制作から。

その後、木工作家に師事して、木藝工房に入ったという方です。

祈りの空間のものづくりからのスタートが、

どこか静かな佇まいの作品づくりに映っているのでしょうか。

写真の 「栗の木のかご」もとっても素敵ですね。

Q

深見さんにとって、『工房からの風』って、とってどんな風ですか?

A

『工房からの風』は私にとってまさしく工房からの風です。

日頃、工房にこもって地道に製作している作品たちを

世の中に送り出す貴重な場所となります。

多くの方に見ていただき、できれば共感してもらえるような、

心地よい風をこの小さな工房からお届けできればと願っています。

写真の作品など、草木染めをしたものも制作する深見さん。

素材のこと、技術のこと、、、作品について、

会場でぜひいろいろお尋ねになってみてはいかがでしょう。

深見さんのホームページはこちら → ☆

出展場所はコルトン広場、スペイン階段前のテントです。

加藤仁志さん・陶芸・岐阜

岐阜県土岐市で作陶さる加藤仁志さん。

今回で二度目の出展となります。

Q

今回、加藤さんはどのような作品を作られるのでしょうか?

A

毎日使って頂けるような日常使いの器を白磁、

粉引の作品を中心に出展します。

白磁は、薪窯で焼成しました。

燃やした薪の灰が1200度以上の

窯の中で器にかぶり様々な表情を見せてくれます。

白い色の中にも、複雑な色合いや力強さを感じて頂けたらと思います。

粉引は、山へ行き手掘りした土を使っています。

大きな石や木くずなどを取り除くために、土を乾燥させて木づちで叩き

粉状にし、ふるいにかけ再び水を含ませ粘土とします。

手間のかかる作業ですが、原土を使うことで素朴で温かみのある雰囲気が

出せると思ってこだわっています。

加藤仁志さんの器。

オーソドックスなその佇まいは、日々を気持ちよく整えるのにふさわしい器です。

見栄をきった華やかさではなく、もっと深いところでものづくりに向かわれているのが、

作品によく表れているからでしょうか、

一度使った方がリピートされて、ファンになってゆかれることがとても多いのです。

お人柄と作品がこんなに結びついているなんて!

ご一緒させていただいて5年ほどになりますが、

しみじみ思います。

Q

加藤さんにとって、工房からの風ってどのような風でしょうか?

A

5年前に出展させていただいた時には、「工房からの風」を

通じて本当に色々な出会いをいただきました。

刺激となり励みとなり、かけがえのないものを沢山頂きました。

人と人をつなげてくれるそんな風にしたいと思っています。

今回も素敵な出会いを楽しみにしています。

そんな出会いを通して、日常のかたわらにスッと自然と溶け込んでくれるような

モノを少しでも沢山の方に届けられたらと思っています。

今回も、きっとよい出会いが結ばれますね。

加藤仁志さんの出展場所は、コルトン広場、モニュメント周り。

柿渋染めの横山正美さんの隣です。

今野恵さん・フェルト・神奈川

例年フェルトでの出展作家がいらっしゃいますが、

今年はひときわワイルドなフェルトです。

神奈川県で制作する今野恵さん。

Q

今野さん、「工房からの風」には、どのような作品と一緒にやってこられますか?

A

様々な種類の羊の、本来の色−自然の色−を生かした作品を出展します。

「冬支度」をイメージして、冬を暖かく過ごすアイテム、

帽子・バック・ミトン・ケープ・ポンチョなど身につけるものと、

敷物・クッション・ひざ掛けなど暮らしの中で使えるものを。

自然色の羊毛の中に、一色だけ緋色−心に暖かな火を灯すような−の羊毛を使いました。

見ているだけでも暖かくなるような赤い色です。

素材と向き合い、作品には羊毛ごとの特性を生かしました。

強く丈夫な羊毛、しなやかで優しい手触りの羊毛。。。

それぞれの羊毛が固くフェルト化され完成した作品から感じられるように、

縮絨率や作品ごとの厚みを考慮し、制作しました。

以前はカラフルなフェルト作品を発表していた今野さん。

どうして今のような自然の色と、自然の力強さを生かした制作へと移っていかれたのか。

ぜひ「小冊子」をご覧になってください。

毎年編んでいる小冊子、今年は13人の作家に文章を寄せていただきましたが、

今野さんから届いた文章は、どんとお腹に! 響きました。

巻頭でご紹介していますので、ぜひお読みくださいね。

Q

今野さんにとって、「工房からの風」とってどんな風なのでしょうか?

A

真南風(まはえ)。

沖縄の方言で梅雨が明けて夏の到来を告げる南風のことで、

「幸せをもたらす風」と信じられています。

フェルト制作には夏の湿度と気温が味方になってくれますから、

まさに今年は「工房からの風」を「真南風」と感じ、夏の間、制作に励むことが出来ました。

幸せをもたらす風。。。準備期間にディレクターの稲垣さんのお話や

個人ミーティングでの言葉、郵送物に手書きで一筆書いてくださった言葉、

出展者の方々の交流の中で交わした言葉が、

私の気持ちを突き動かし、地に足つけて制作に励むことができ、

すでに「幸せをもたらす風」と実感しています。

今野さんは、手ごわかったです(笑)

でも、迷いがすっと抜けてしまえば、あとはキラキラと眩しい表情でしたね。

自分の心と手が掴んだフェルト。

短いスパンで答えを出さず、ずっと続けていく中で、

ほんとうに見たかった花と出合えるのではないでしょうか。

私自身もそう思いながら進みたいです。

今野さんのホームページはこちら → ☆

出展場所は、おりひめ神社の脇。

木工の泉さんと 陶芸の中本純也さんの間となります。

泉健太郎さん・木工・新潟

10回目を迎えた工房からの風。

その中でも今まで近いお仕事での出展のなかった

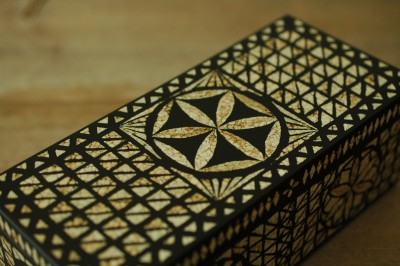

木彫の箱と卵殻の箱を主に作る

泉健太郎さんからもメッセージが届きました。

Q

泉さんは、『工房からの風』に、どのような作品を出品されますか?

A

主に木彫の箱と卵の殻を漆で貼り付けた箱を持っていきます。

幾何文様の木彫の雰囲気、卵の殻のヒビの美しさに何かを感じて

もらえたら嬉しいです。

実際に作品を見せていただきました。

とっても美しい箱でした。

彫刻刀で丹念に文様を刻んだ木箱。

そして、卵の殻を漆を用いて加飾した箱。

用具としてももちろんですが、その表情の美しさを

じっくり堪能いただきたいと思います。

そして、このような美しい仕事をどのように発展させていったらよいか、

ご来場の方々のご意見も、きっと作家はお聞きしたいかと思います。

Q

泉さんにとって、『工房からの風』って、どんな風ですか?

A

『工房からの風』は、これから自分がどういう方角、場所へ向かったらいいのか

を感じさせてくれる風だと思ってます。

当日は、自分が作っているものは少し変わっているので、箸休め的な?風を

吹かせられたらと思います。

箸休め!?

泉さん、面白いですね。

『工房からの風』の作家には、ざまざまな方 がいて、

また、さまざまな方向性があります。

それが、とってもいい、と思いますし、むしろ、もっとそうあったらいいなぁと思ってもいます。

使い手の方々にすぐに喜んで いただける、

販売の上でストライクゾーンの作品をたくさん作る方は、

精一杯それに向かうでしょうし、

泉さんのように、自身がこれをしたい!というお仕事の技術を深め、

そこから使い手の方との接点を模索していくアプローチもあっていいって思うからです。

今既に評価されている表現をみんなが作っていくばかりではなく、

作品のバリエーションはこれから広がっていく過程であっても、

作家の持っているすばらしい種、それを感じて、応援できるような会であったらいいですね。

作品の売買だけではなく、作る、ということのもっと本質的なところで交流できるような…

と、ご本人があっさり書いてくださったのに、私が書きすぎですね。

すみません!

泉さんのホームページはこちら → ☆

素敵な木の箱と出合えるのは、おりひめ神社周り、

稲荷社のほとりです。

ちょっとシャイ?な泉さん、お話しすると、楽しいですよ。

qan:saviさん・革・愛媛

四国松山からやってきてくださるのは、qan:saviさん。

カンサビ

とお読みします。

『「神さび」(かみさび・かんさび・かむさび)といわれる、

古来より存在してきた価値観のひとつで、古びて年月を経たものから滲み出てくる、

神聖であり神々しい雰囲気を表す言葉からいただきました。』(ホームページより)

と、いう思いをこめて、名付けられたそうです。

Q

qan:saviさんは『工房からの風』に、どのような作品を出展されますか?

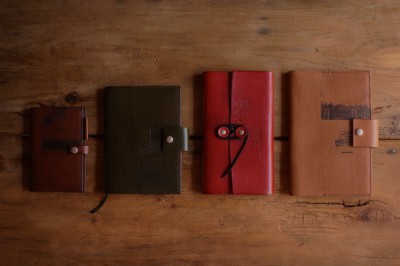

僕が作る作品のジャンルは大きく分けると「カメラ」「文具」

「ファッション」「アクセサリー」とあるのですが、

一通りできるだけたくさんの種類をお持ちしようと思っています。

中でも「一眼レフカメラ用のショルダーストラップ」「デジカメケース」「バッグ」

「財布」「革の小箱」「スケジュール帳カバー」に少し重点を置いて制作しました。

「一泊ぐらいに使えるトートバッグ」など、

「旅」ということをどこかで意識しながら制作したモノは

今後さらに広げていこうと思っている新しい要素のものも含まれていたりします。

一針一針に気持ちを込められるのが手縫いの良いところだと思います。

ロウ引きした麻糸で縫ったステッチの味わいや、洗いをかけたり、シワを出していたり、

磨いたりという革の表面のニュアンスなども感じていただければと思います。

用途を特化したものが多いのですが、

みなさんに「あっ、こんなの欲しかった!」や「こういうのも良いね!」

というものを見つけてもえると嬉しいです。

qan:saviさんといえば、カメラストラップがとても人気がありますが、

おひとりで一点一点手仕事で仕上げているとは思えないくらい、

さまざまなジャンルにたくさんのバリエーションがあるのです。

工房からの風に向けて、思いっきり取り組んでくださっているので、

この充実の構成なのですね。

見応え、選び応えたっぷりの展示になりますね。

『工房からの風』は、qan:saviさんにとって、どんな風ですか?

そして、どんな風にしたいですか?

何だか懐かしさとそこに携わっている方々の温かさや大きな安心感を感じました。

それと同時にそこに集う人が

その風をとても大切にしている想いが溢れていて気が引き締まります。

でもその中にはこの先には一体何があるんだろうという

ちょっとした冒険心みたいな

「心をくすぐられるもの」

が含まれていたりもするのです。

今まではその大らかな風を帆に受けて順風満帆でこさせてもらったので、

当日は自分もその風の一部になれればと思います。

そして、この先には、何があるんだろう!

って、素敵な感覚ですね。

速攻か、じんわりかは、それぞれですけれど、

きっと風がどこかへとつないでくれることと思っています。

昨年こちらに出展されていた、クラフト作家・イラストレーターの

CRAFT Log. 井上陽子さんと少し前からコラボでの作品制作もさせてもらっています。

偶然にも二人に共通のご縁のある展ですので、

今進めているコラボの作品も少しですがご紹介させていただこうと思っています。

これは井上さんに革の表面に活版印刷機で一つ一つ手押しでプリントしてもらったものを

僕が手縫いで仕上げるといったもので、

井上さんのイラストやコラージュを活版印刷した凹凸の味わいやエイジングの加工は

同じものがない一点モノの特別なものとなっています。

よりストーリー性があったり、プリントがあることで成り立つものがあったりと

通常の作品とはまた違った雰囲気ですのでそちらも楽しんでいただければ幸いです。

井上陽子さんのエッセンス、今年も会場にそよいでくださるのですね。

楽しみです!

qan:saviさんのホームページはこちら → ☆

出展場所は、おりひめ神社お社の脇です。

横山正美さん・柿渋染め・愛知

今年の工房からの風へも、多種多彩な布仕事の方が出展くださいます。

今日ご紹介するのは、布を柿渋で染めて、

バッグや暮らしまわりの布小物を制作する横山正美さんです。

Q

横山さんは、『工房からの風』に、どのような作品を出展されますか?

A

わたしは柿渋染のおおらかさと力強さ、色が好きです。

ざっくりとした手織りの布を染めています。

布に墨で柄を手描きして柿渋で染めたのや、媒染でいろんな柿渋色を作って、

それをカットし、つぎ合わせたりして作品を作っています。

工房からの風には、そんなつぎ合わせした柿渋染めのかばんを中心に、

そして、かばんの製作から出来るはぎれ布を使った

生活小物などを見て頂きたいと思っています。

工房からの風は、下を向きかけてた”つくる仕事”への気持ちを、

ふっとどこの誰ともつながっていないのではないだろうか?

そんなことを思ってしまう作家の方も多いように伺います。

けれど、横山さんは、工房からの風を起点に、

いろんな作り手の方とつながって、そこから伝え手、使い手の方々と、

ぐんぐんつながっていく道を拓いているんですね。

気持ちが風を起こし、風を進めていくのかもしれません。

出展場所は、コルトン広場、モニュメント周りです。

お日様と柿渋染めは友達ですから、きっと鮮やかな展示になることでしょう!

アトリエ倭さん・木工・埼玉

初出展組のトップバッターは、アトリエ倭さんです。

木のおもちゃと古材を使った小物などを制作するご夫婦です。

Q

アトリエ倭さん、『工房からの風』には、どのような作品と一緒にやってきてくださいますか?

また、当日はどのようなことをしてくださいますか?

A

『日本の伝統を伝える』をテーマにした木のおもちゃと、

古材を使った雑貨をお持ちします。

おもちゃは全て、日本の伝統に基づいたデザインになっていて、

木の美しさと気持ちよさを大切に作っています。

初めて目にした方から、よく工場で作られた物かと思われたりもしますが、

製材から全ての加工、パッケージデザインまで全て二人で行っています。

当日のブースで、おもちゃ製作のデモンストレーションも行う予定です。

木目を揃えて木を貼り合わせたり、コンマ1ミリの調整をカンナでしたり…

といった細かな仕事を、実際に見て頂けたらと思います。

ほかに、古材の雑貨は、すす竹を使った筆入れや、

大正ガラスが入った建具を使った函物を。

大工さんが刻んだ柱の形を活かしたスピーカーなど、大物もお持ちします。

時間を掛けて磨かれた古材の、艶と品を感じて頂けたら嬉しいです。

おふたりの前職は建具職人。

兄妹弟子として腕を磨き、今はアトリエ倭としてふたりでのもの作りを進めています。

日本の伝統的な木工、建具技術をベースにして作られた

創造性ゆたかなおもちゃは、ありそうでないものばかりです。

誠実印!のものづくりは、ぜひお手にとって感じていただきたいと思います。

さりげないだけに、ぐっときますよ。

Q

『工房からの風』って、アトリエ倭さんにとって、どのような風でしょうか?

そして、この風を、どんな風にしていきたいと思われますか?

A

出展の通知を頂いた時は、実はまだぼんやりとした感覚で、

風を感じてはいなかったように思います。

でも5月に『風の予感』という展示に参加させて頂いて、

スタッフの皆さんや出展作家さん、お客様との時間を過ごし、

しなやかで瑞々しい風を感じました。

さらにその時に会場だった『らふと』の意味が筏であるとお聞きし、

私達も一艘の筏に乗って、帆に風を受け漕ぎ出したような気持ちになりました。

筏には作品と沢山の想いを乗せて、本展へ向けてスタートを切った5月でした。

そこから今まで、帆は膨らんだりしぼんだり(笑)を繰り返しながら、

自分達の核にあるものだけを乗せ、少しずつ進んでいる気がします。

当日の出会いでまた新しい風を帆に受けて、

きっと次の場所へ漕ぎ出せるのかな、と楽しみにしています。

ブースでは優しくって力持ちタイプの進さんが黙々と手を動かし、

しっかり女房タイプの佳子さんが、きびきびと立ち働く 姿が今から見えるようです!

熱い思いをこめて制作に励むおふたりと、言葉を、心を通わせていただければと思います。

そしてニュース!

先行イベントとして、アトリエ倭さんのワークショップと作品展示販売を行います。

10月7日(日)10時から18時

ニッケコルトンプラザ2階タワーコート(エレベーターのある吹き抜けです)

木のコマに絵を書いたり、仕上げをして、オリジナルのコマを制作します。

随時 ひとつ500円

13日・14日にはアトリエ倭さんのワークショップはありませんので、

ぜひ7日、コルトンプラザへお越しください。

お子様と一緒に近隣の方、特にお薦めですよ!

アトリエ倭さんのホームページはこちら → ☆

出展場所は、galleryらふとの向かい、おりひめ神社の鳥居の近くです。

陶芸の加藤かずみ☆さんとお隣です。

大桃沙織さん・金属・新潟

大桃沙織さんも二回目の出展となる方です。

前回は、平井沙織さんでしたけれど、大桃さんとなって今回あらためて!

そう!ビッグニュースは、大桃さん、今年大きな賞を受けられました。

工芸都市高岡クラフトコンペティションの

コンテンポラリークラフト部門のグランプリ!

おめでとうございます!!

今、波に乗っている大桃さんです。

Q

大桃さん、今回の「『工房からの風』には、

どのような作品を出展されますか?

A

模様をひとつひとつ打ち出した小さな箱、

植物や海の生物をモチーフとした針刺し、

種や実からイメージしたアクセサリー、蛾のブローチも並びます。

わ、佇まいがリアルですね~

好きな人にはたまらない感じ。

そう、みんなに好かれるばっかりじゃなくっていいんですよね。

誰かがとっても好き!なものであったら、

作り手冥利に尽きるのではないかと思います。

Q

大桃さんにとって、『工房からの風』ってどんな風なのでしょうか?

そして、今年、どんな風にしたいですか?

A

3年前出展が終わったとき感じたことは、

自分の進む方向を指し示してくれるような、

強くたくましい、まるで光のような風だったということ。

その風はそれからもずっと吹き続け、

私の心と手を動かし、たくさんの自信を与えてくれました。

今年も、その風をさえぎらないよう、留まることなく、

当日まで精一杯進んでいきたいです。

初めての出展のとき、大桃さんにとっては、

きっと今までで、一番たくさんの方に作品を見ていただく機会だったのかもしれません。

どんな風に感じてもらえるのだろう?

そんな期待と不安がない混ざって初日を迎えられたことでしょう。

けれど、その日の沙織さんの表情のなんとも平和で晴れやかだったこと。

今でも目に浮かびます。

来場者の方々の反応が、それからの大桃さんの追い風になったのですね、きっと。

(何より大桃さんご自身が、そのようにこの時の風を迎え入れた、ということなのですね)

大桃沙織さんのホームページはこちら → ☆

そして、出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入ってすぐ、レンガ道のほとりです。

加藤かずみさん・陶芸・東京

今年の出展作家からのメッセージを今日からお届けしていきますね。

トップバッターは、加藤かずみさんです。

やさしいような、きりっとしたような、

はかないようで存在感のある

そんな美しい磁器の器を作る作家です。

Q

かずみさん、『工房からの風』には、どのような作品を出展されますか?

A

温かい食べ物や飲み物のおいしい季節になってきましたので、

カフェオレボウルや耐熱のものなど、定番のうつわと一緒に持っていきます。

今年の1月から作り始めたカフェオレボウルは、何個も試行錯誤を繰り返し、

やっと失敗なく、焼きあがるようになりました。

家族でそろえても楽しそうだな、なんて思いつつ大きさも3種類作りました。

同じく今年から作り始めた耐熱のグラタン皿には、

蓋も付けて雑炊なども炊けるようにしました。

もちろん蓋なしでも使えるようになっています。

土鍋も出展しますので、これからの季節に。

新しい釉薬で新作のコンポートも。

皿の部分と土台の部分を轆轤でひいたあと、

一つ一つ手で彫って加飾してからくっつけます。

10月って、

秋そして向かう冬へと、器選びも楽しいシーズンですね。

Q

かずみさん、にとって、『工房からの風』ってどんな風なのでしょうか?

そして、今年、どんな風にしたいですか?

A

2009年の一回目の出展の時は、暖かくて強い春一番のような風でした。

2012年の今回は穏やかに吹いている爽やかな秋の風のようです。

美味しいものを食べたり、暖かい服を着ておしゃれをしたり、

紅葉などの木々の変化も美しい、

春とは違う感じのわくわくした秋の風にしたいです。

加藤かずみさんは、2010年、2011年とオブザーバーといって、

私たち企画側のお手伝いをしてくださる作家として大活躍してくださいました。

初出展のときが実質的なデビューで、その後、着々と活動の場を広げているかずみさん。

いつも素敵な装いで、そのセンスのよさも、作品とつながっている気がしています。

食卓や、住空間に美しいエッセンスが散りばめられていくような。

今年は2年間を空けての出展。

きっと初めての時とは違った緊張、

そして、楽しみに包まれた時間を過ごされているのでしょうね、今。

加藤かずみさんのホームページはこちら → ☆

そして、展示場所は、galleryらふとの前方、手仕事の庭エリア。

椎の木の木漏れ日が、ひととき磁器の器に映り込んで、

とっておきの秋の日に恵まれそうですね。

風姿その2

4章「風姿」

続いて染織の森文香さんです。

文香さんが初めて出展くださったのが2007年。

その時から現在までの5年の間にゆっくりと感じてきたことを書かせていただきました。

人生の中で5年はけっして長い時間ではないかもしれませんが、

もの作る人として立って、歩が確かになっていくまでの5年は濃密なものかと思います。

作る人である前に、人としてどうあるのか。

人として進んでいくことと、ものを作ることがどう添っていけばいいのだろう。

文香さんは何も具体的なことや、特別な主張もされませんが、

5年を経て、私は文香さんにはいろんな大切なことをじんわり教わっているんだなぁ。

そんなことをあらためて思った取材でした。

心を澄ませて。

働くことが、生きていく姿を整える。

:::

山形で籠編みをする『kegoya』こと、熊谷茜さん。

楽器を奏でるような指使いで籠を編んでゆきます。

東京に生まれ育ち、林学の学びの先につながった山形での籠編み。

山形で出会ったおじいちゃん、おばあちゃんが茜さんの先生です。

それはもの作りだけではなくて、暮らしていくこと、生きていくことの上での

大切な学びを与えてくれた出会いでした。

おばあちゃんの手と心。

作ることは、生きていく中での自然な営み

:::

章の終わりは、大野八生さん。

工芸・クラフトの作り手ではなく、造園・イラストが八生さんのお仕事。

けれど、『工房からの風』のメインビジュアルを描いてくださり、

会場の一部『ニッケ鎮守の杜』のガーデナーもしてくださる

八生さんのことをぜひ綴りたかったのです。

あらためてお話を聞けば、初めて伺うことばかり!

二つの仕事を続けていくことの迷いを吹き払ってくれた

のが、イギリス人映画俳優だったというのには、驚きました。

そして、文字数の関係で書ききれなかったのですが、

そのやりとりを通訳してくれたのが、

戸田奈津子さんだったという贅沢なこと。

ほんとうに必要なことは、必ず巡ってくるのですね。

強く願えば。

幸福な花や果実は、

時と場と人とが出会い、姿を結ぶ

:::

さて、駆け足でご紹介をしてきました書籍

『工房からの風-作る働く・暮らす・生きる-20の工房を訪ねて』(アノニマ・スタジオ)

に登場いただいた作り手の方々。

お一人おひとりのストーリー、そして工房の風景、作品写真、

ぜひご覧いただければと思います。

そして、いよいよ明日からは、

今年の出展作家からのメッセージをお届けいたしましょう。