-

新着情報

- 2025/10/18 director's voice ご予約制:ワークショップ

- 2025/10/18 director's voice ご予約制:アトリエ倭ワークショップ

- 2025/10/18 director's voice ご予約制:素材の学校

-

月間アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2024年10月の記事一覧

「出展作家紹介/工房からの風」New

director's voice

コメントする

渡辺信史さん/陶芸

Q1

2018年から6年ぶりに「工房からの風」に出展くださる渡辺信史さん。

今回はどのような出品をされますか?

A1

陶器を制作しています。

炭や籾殻を焼成の際に使用した「炭化の器」になります。

図柄をロウ抜き技法で描いた器も制作しております。

普段使いの器を中心に、花器などを出品します。

洋食器を意識したリム皿や、向付などを制作しました。

Q2

渡辺信史さんが12歳のころ、将来なりたかった職業について教えてください。

A2

映画「トップガン」に影響を受け、「パイロット」になりたいと思っていました!

わ、やっと「ぽくない」Answerが!

皆さん、幼いころから作り手志望の方が多いような気がしていたので、ある意味うれしいです。

渡辺さんがトム・クルーズに見えてくるような。。。

作品のことに触れさせていただくと、ヨーロッパ調の造形と炭化の表情が新鮮なハーモニーですね。

盛り映え、写真映えするような印象です。

ぜひ、実際にお手に取ってご覧いただきたいと思います。

渡辺信史さんのブースは、コルトン広場、モニュメント回り。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

染と織 樹庵/染織

Q1

今回、最南端、沖縄県から出展くださる樹庵さん。

沖縄県の浜比嘉島から。

浜比嘉島を存じ上げなかったので、お調べしたところ、地図ではこのような位置にありました。

浜比嘉島から「工房からの風」へ、どのような作品を出品くださいますか?

A1

「島の自然を染め、情景を織り込む」をテーマに沖縄県の浜比嘉島で布を織っています。

島で採取した植物を中心に草木で糸を染め、ストールやコースターなどを手織りで制作しています。

昨年、浜比嘉島の山道で長年島の生活を見守っていた大きな相思樹が伐採されました。

樹皮を剥いで井戸水で炊き出すと真っ赤な液が現れ、どんな色に染まるのかワクワクしながら染液に糸を浸しました。

今回はその相思樹の色を生かした作品を中心に出品します。

淡いピンクからこげ茶色まで様々な色に染まりましたが、特に数ヶ月かけて染め重ねた深い茶色のストールは制作過程での学びも多く、この展示会に向けて織った中でも特に思い入れのある作品です。

植物の繊細な色合いをぜひ見ていただきたいです。

そのほか太番手のリネンで織ったコースターや名刺入れ、敷き布などを出品します。

作品を通して島の風をお届けできれば嬉しいです。

Q2

樹庵さんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

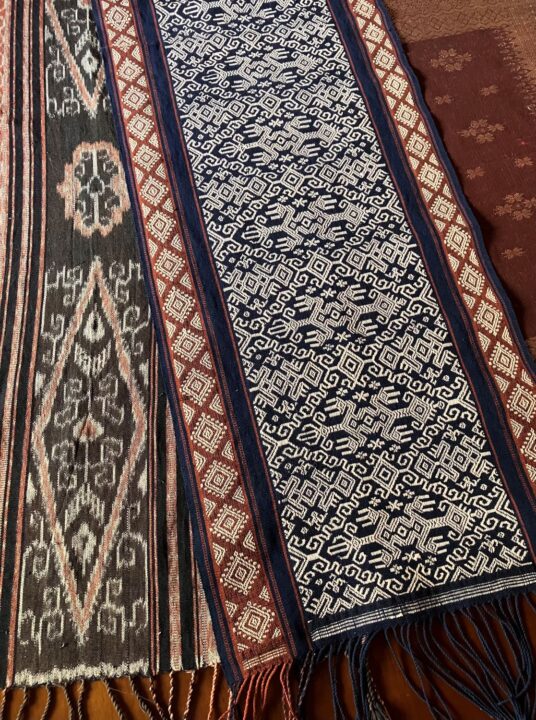

インドネシアの手織りの布です。

沖縄や日本の織物と比べて密度の高い文様はエキゾチックで、東南アジアの熱帯雨林を思わせる濃密さですが、技法や色使い等ところどころ沖縄の織物と通じる部分があるのがとても面白いと思います。

実際、交易を通して琉球王国と東南アジアには深いつながりがあり、沖縄の伝統織物にも影響を与えたそうです。

学生時代インドネシアの伝統織物や芸能に興味がありバリ島に1ヶ月ほど滞在しましたが、人々の暮らしや景観、生み出される芸術にはやはり沖縄と通じるものがあり、その土地の風土と海を越えた交流の中から、染織をはじめとした独自の文化が立ち現れるのを肌で感じることができました。

この時の経験が浜比嘉島で制作する上での基盤になっていると思います。

とてもシックな作品からは意外でしたが、樹庵さんは30代半ばの作家。

制作の根本、泉が豊かにある方なのだと思います。

その手に成る布を介して、風土のこと、染織のこと、皆様もお話ししたいことがたくさんだと思います。

樹庵さんの出展場所は、コルトン広場。

スペイン階段前のテントで、モニュメントに向かって開かれたところです。

インスタグラムは、こちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

Autumn Basket/籐籠

Q1

Autumn Basketの名で東京都で籐籠(とうかご)を編む大江田秋さん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

籐という素材でかごを編んでいます。

籐に「樹皮」や「木」などをプラスししたり、くるみやアーモンドの果皮で籐を染色しています。

日々の暮らしで使うかごは、使うほどに経年変化していくのも魅力のひとつ。

そんな「日々を愉しむ暮らし」や、「心地よいひと時」の共にありたい、

そんな想いを込めてひとつひとつていねいに編んでいます。

今回は、籐に「くるみ樹皮」や「コリヤナギ」を加えた、お出かけに使えるバッグも制作しています。

樹皮の木肌の表情、コリヤナギの節など、表情が一点一点異なるので、実際に手に取っていただけたらと思います。

籐はくるみの果皮で染め、くるみの樹皮は十字しばりでアクセントに。

ワンハンドルのバッグ。

家の中でも、ピクニックでも。さっくりと大きめで、日々の暮らしで働き者の頼れるかご。

Q2

Autumn Basketさんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

約35年前の父のイギリス出張のお土産である、柳のピクニックバスケット。

幼少の頃、このバスケットにサンドイッチやおにぎりをを入れて、家族で郊外の大きい公園へ行ったのは良い思い出です。

木が大きくて緑が気持ちよかったこと、シロツメクサの花束、松ぼっくり拾い、寒い時に温かい紅茶にお砂糖を入れてもらって飲んだことなど、記憶もつまっています。

4人分の陶器のカップ&ソーサー、お皿、フォーク、水筒も入っているセットでずっしりしています。

古いものですが、柳の太い枝で作られたしっかりした丈夫な作り。

これからも、家族と一緒に大切に使い続けていきたいです。

秋さんだから、”Autumn Basket”なんですね。

素敵なお名前、ネーミング。

大江田さんはグラフィックデザイナーとして活動されてきた方だけあって、素敵なセンスの持ち主。

すっきりとあたたかみのあるデザイン感覚は、籠作りに生かされているように感じます。

質の良い素材で丁寧に編まれた籐籠は、秋さんのお父様がイギリスで買い求められたこのバスケットのように、使い込むほどに味わいが深まり、長く愛用できるもの。

植物染めの籐や、異素材をさりげなく使って作られた籠は、使うほどに手仕事ならではの良さが伝わってくることでしょう。

Autumn Basketさんの出展場所は、コルトン広場。

ブースがヨーロッパの素敵な籠やさんみたいになっているのではないでしょうか。

ホームページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

高橋祐也さん/陶芸

Q1

宮城県柴田郡で作陶される高橋祐也さん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

粘土で陶器を作っています。

土を練る、ロクロを回す、窯で焼くという肉体労働!

釉薬に自作のワラ灰を使った日常で使える器がメインです。

焼成時、釉薬の変化が激しく全く同じ物ができないのが面白いところ。

美しい色合いを目で楽しんで頂けたらと思います。

Q2

高橋祐也さんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

古唐津の茶碗です。

唐津での修行を終えた際、師匠から譲っていただいた思い出の品。

制作に迷っている時にこれを見つめていると、自分の原点が蘇ります。

ものづくりの原点がしっかりとある人はつよく、ゆたかですね。

古唐津の茶碗は、高橋さんのこれからの陶芸の道に灯っていくことでしょう。

十祐窯(じゆうがま)、高橋祐也さんの出展場所は、スペイン階段前、コルトン広場。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

moe matsuda/金工・装身具

Q1

現在は都内で制作をされるmoe matsudaさん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

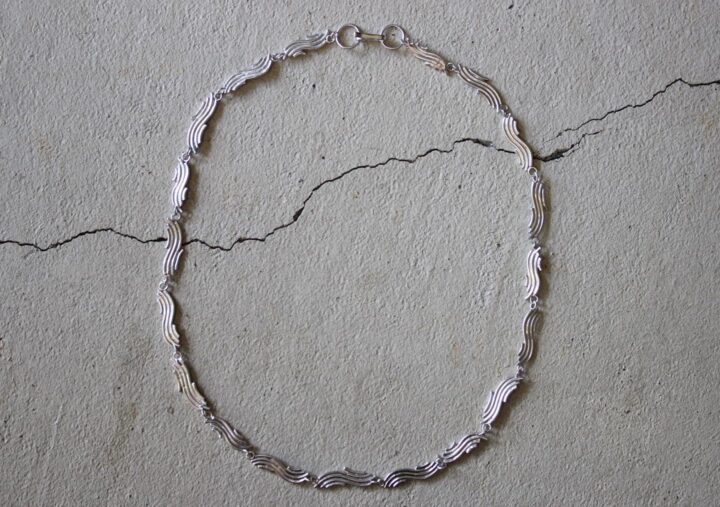

「moe matusda」は、「島の時間を思い出す」をコンセプトに、彫金技術を使い、出身地である沖縄で過ごした時間をアイディアの源にしたジュエリーを制作をしています。

また、沖縄の陶芸家である父と兄のうつわに合うようなカトラリーの制作もしています。

工房からの風での出展では、moe matsuda 定番のジュエリーアイテムをはじめ、2024年度の新作アイテムも並ぶ予定です。

デザート用のカトラリーも準備しております。

ぜひお手に取ってご覧ください。

月甲丸リング(人差し指)こよりリング・チェーンリング(薬指)

Q2

moe matsudaさんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

柚木沙弥郎さんのハンマーの版画です。

彫金でよく使う仕事道具の1つである金槌(ハンマー)が、柚木沙弥郎さんらしい愛らしい佇まいの版画になっているのがたまらなく愛おしく、大切にしているものです。

陶芸家のお父様のもと、自らも手でものを生み出す仕事をしていきたいと学生時代から願っていた萌さん。

金属という素材と出会ったことで、その夢を現実にかたちにしてこられました。

ものづくり、工藝の心がきっと心身に染みわたっていらっしゃることでしょう。

そして、今も、これからもお父様やお兄様との交流から、ジャンルは違えど地に足がついたものづくりの道を歩まれるように思います。

「工房からの風」を通して、同世代の作り手、そしてさまざまなお客様との交流にも広がって、ますます豊かな制作が進むことを願っています。

moe matsudaさんの出展場所はコルトン広場。

染織の谷口亜希子さんのお隣。

本部テント1の正面です。

moe matsudaさんのインスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

谷口亜希子さん/染織

Q1

神奈川県で制作される谷口亜希子さん。

「工房からの風」に、どのような作品を出品くださいますか?

A1

国文学を学んだ過程で装束と染織に興味をもちました。

卒業後に専門学校で工芸染織を学び、その後、無形文化財指定の工房に就職。

独立してからは、染めと織りの分野で企業のテキスタイルデザインやOEM生産をしながら、Anemoi(アネモイ)というブランドを立ち上げました。

Anemoiでは本当に納得のいく素材を1点1点手染めして、草木染めのストールを製作しています。

100%天然の染料を使って何度も染め重ねて色を出す草木染めは、大量生産には向かない面がありますが、やはりそれにしかない美しさがあり、生地の風合いも損いません。

心地よいストールが色々染め上がっていますので、自然の色と風合いを楽しんでいただければと思います。

今回は、とても軽いバージンウール、オールシーズン使えるカシミヤシルク、丈夫で軽いウールリネンなどご用意しました。

ラグジュアリーブランドで使われている生地を使った自信作です。

また、絹羽二重にハンドプリーツを施した新作もご覧いただけたらと思います。

Q2

谷口亜希子さん、12歳の頃に将来なりたかった職業について教えてください。

A2

父と祖父も作る側の人間でしたので、自分もそうなりたいなと思っていました。

その頃は銀座の松屋という百貨店が大好きで、おもちゃ売り場にも屋上にもいかず、クラフトや家具、食器の売り場で過ごすのが好きでした。

作家さんの実演を見る機会もたくさん設けられていたので釘付けでした。

(両親が買い求めたものは今でも大事に使っています)

誰かが毎日使うものを作るというのがいいなと思っていたように思います。

ピーターコリンウッドの織り作品を見て衝撃を受けたのもその頃で、染織を志したきっかけの1つになりました。

妙なる美しき布。

国文学を修める中で出会った装束や染織から布づくりの道に入られただけあって、時に磨かれた美を感じさせてくれる布ですね。

上質な素材に施した草木染。

ぜひ、ブースで触れて、まとってみていただけたらと思います。

谷口さんのブースはスペイン階段前、コルトン広場です。

インスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

齊藤智美さん/陶芸

Q1

コルトンプラザからはほど近い東京都江戸川区で作陶される齊藤智美さん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

陶芸で実用性のある生活に寄り添う作品を作っています。

土を使い、轆轤や型を使って形を作り 高温で焼成し完成させます。

私は作るものは器にとどまらず、インテリアやアクセサリー等も作っています。

異国を感じさせる模様や 鳥、動物をモチーフにしたものが多いです。

作品が目に入った時、使ってもらう時に思わずふっと肩の力が抜けるような、家での時間をリラックスして過ごしてもらえるアイテムになることを意識して作っています。

Q2

齊藤智美さんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

20年前、大学で陶芸を学んでいた時にギャラリーで出会ったキムホノさんのカップです。

自由で伸び伸びとした形に心を奪われ 轆轤できちんと作らなければならないという器の概念を変えてくれました。

またそれは技術と鍛錬があってこそ存在するものでもあります。

作陶の心の拠り所でもあるし、目標にもなっている作品です。

自由で伸びやかな造形は、技術と鍛錬があってこそ。

まさに、ですね。

齊藤智美さんの指針がよく伝わるAnswerでした。

齊藤智美さんの出展場所は、スペイン階段前、コルトン広場です。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

Asuka Shimada/ガラス装身具

Q1

千葉県でガラスの装身具を制作するAsuka Shimadaさん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品くださいますか?

A1

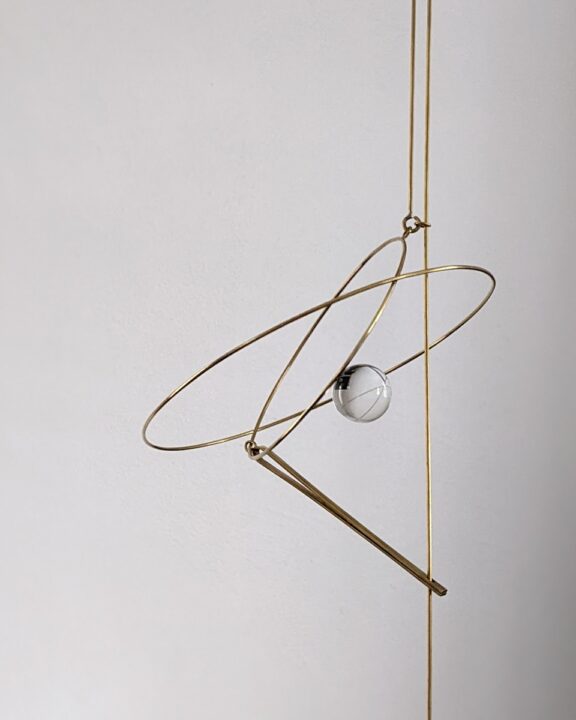

「ガラス通して現れる光の造形の美しさ」を大切に、経年変化を楽しめる金属と耐熱ガラスを合わせ、装身具とオブジェを制作しています。

日常にあふれる光や色彩を映し、しなやかに表情を変え、見る者の心をとらえるガラス。

身に纏った所作の合間に、ふと目に触れるガラスの輝きに心潤し、映り込む世界に心癒される。

自然と日常に「遊び心」を生み出し、身に纏う人の心を動かす「機能するオブジェ」としての装身具とオブジェの制作に心を注いでいます。

使い手にとって心豊かに生きるための暮らしの道具の一つとなればと願いをこめて。

「工房からの風」ではそんな一つ一つを、ゆっくりご覧いただけるよう展示したいと思います。

Q2

Asuka Shimadaさん、12歳の頃に将来なりたかった職業について教えてください。

A2

小さなころからピアノが好きで、12歳の頃はピアニストになりたいと思っていました。

漠然と憧れていたという感じです。

その後、高校進学で美術の道を選びましたが、今でもピアノは大好きです。

ピアノの単音の凛とした輝き、和音の重なり合った奥行きある響き、感情を揺り動かされる多彩な旋律、それがとても純粋に心に響くのです。

「わぁ、なんてキレイなんだろう…」って。

心が浄化されて、感性の鮮度が磨かれるような気がするんです。

それは光を受けて輝くガラスを見たときも同じ。

制作の合間、ほんの少しピアノを弾くのがとても良いリフレッシュになっています。

心の真ん中から指先まで感情をのせて血を巡らせる。

心も身体も柔軟にほぐす時間は日々に欠かせない大事な時間です。

リング、イヤリング、バングルなど装身具全般、ほかにモビールなども。

心が浄化されて、感性の鮮度が磨かれていくような小さなガラスピースが広げる豊かな世界。

ぜひご覧ください。

Asuka Shimada出展場所は、スペイン階段前、コルトン広場。

本部テント1の正面です。

Asuka Shimadaさんのインスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

equus ferus/革

Q1

「エクウスフェルス」という名で展開されている equus ferusさん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

超高機能素材とレザーを合わせた「ダイニーマレザー」を使用した作品をはじめとする財布、カードケース、バッグなどのレザープロダクトを出品します。

ダイニーマレザーは紙のように薄く軽量でありながらも、破れにくい高い耐久性と耐引裂性を備えた画期的なレザーです。

equus ferusでは、ダイニーマレザーと天然のレザーを組み合わせた唯一無二の作品を強みとしながら、

天然のレザーのみの作品でも確かなクオリティとデザイン性を感じて頂けるように作品を制作しています。

コンセプトは、

「野生の馬が地平線を望み、どこまでも広がる野を駆けている。そのイメージを持つデザイナーから生み出される、レザープロダクトブランド」。

自分の中のイメージを安易に形に落とし込むのではなく、制作者の人間性や精神性を作品に宿らせたいと考えています。

Q2

equus ferusさん、12歳のころに将来なりたかった職業について教えてください。

A2

絵を描く人になりたかったと思います。

小さい頃から絵を描くことが好きで、仕事にしようとまでは深く考えていませんでしたが、後に芸術系の大学に行くことになりました。

芸術について、絵を描くということしかよく知りませんでしたが、大学で色々なことを学び、今のような手仕事をするようになりました。

紙のように薄く軽量で破れにくいという「ダイニーマレザー」、ぜひ見ていただきたいです。

そして、イメージ豊かなデザイン背景との響きあいでうまれるかたちも楽しみです。

equus ferusさんの出展場所は、スペイン階段前、コルトン広場。

天音琴音さんのお隣です。

ホームページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

天野琴音さん/漆芸

Q1

はるばる青森県から出展くださる天野琴音さん。(お名前がすでにすごいです・・)

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

「漆」をもちいての制作をしています。

欅や栃などの天然木の木地に漆を塗っていること、シンプルなラインや柔らかな色彩が特徴です。

(作品を)迎え入れてくれた方の生活に入って初めて完成するような、”余白”を大切に制作しています。

さまざまな技法で制作されたカトラリーや普段使いしやすいアクセサリー、一点もののアートピースのような器を出品します。

「breeze」滑らかなラインと二色のぼかし塗りが特徴のお椀

「根来小椀」使い込まれて塗りがかすれてきた様が特徴的な小さめのお椀。小鉢としても◎

「ティースプーン」ぬくもりあるふっくらとした塗りと、柄にあしらわれた小さな絵が可愛らしいティースプーン

「cotone./a drop」”さりげなく、軽やかに”がコンセプトのアクセサリー。

故郷青森の津軽塗や螺鈿で仕上げました。

Q2

大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

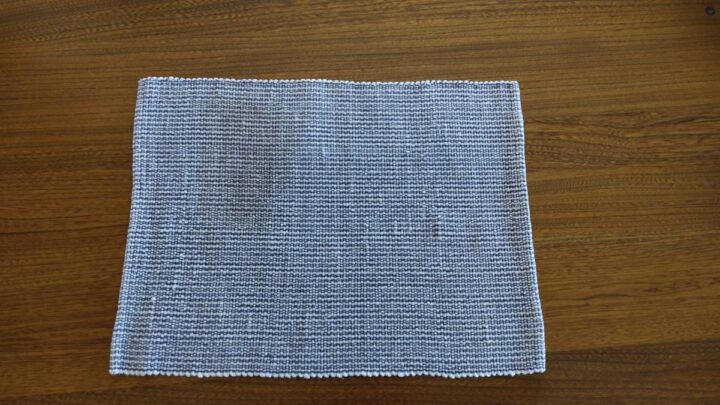

芸術大学に合格した時に、叔父夫婦からお祝いでいただいた「裂き織り」のランチョンマット。

「芸術の分野に進むことになった姪のために…」と、選んでくれたものです。

恥ずかしながら入学当時は工芸に対する知識が乏しく、いただいた品物が裂き織りであることに気がついたのはしばらく経ってからでした。

パソコンの上に掛けたり、お茶やお菓子を収納している箱の目隠しに使っていますが、

どんなインテリアにも馴染んでくれる軽い色彩や、洗濯してもほつれてこないよう裂いた布に丁寧にこよりをかけられて織られた仕立ての良さ…。

私自身が作り手に回った今、ものを作る上で大切にしていかなくてはいけないことを教えてくれてる気がします。

もう15年以上使っていて、コーヒーをこぼしてしまい薄いシミも出来ましたし、

黄色かった経糸も褪せて白い横糸と馴染んできましたが、これからも大切に使っていきたいです。

この夏、天野琴音さんとお話しさせていただいて、制作への一途な想いに感じ入り、豊かな個性が伝わってきました。

漆の作品は馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、幅広い制作のなかから、

より天野さんらしさが香り立つようなものづくりに熟していっていただきたいと願わずにはいられませんでした。

お話もとても楽しくしてくださいますので、ぜひ漆のお話、お聞きになってみてください。

天野琴音さんの出展場所は、スペイン階段前、コルトン広場です。

ホームページはこちらになります。

→ click