-

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

director's voice

コメントする

RIRI TEXTILEさん(染織)

今回、ほかにもテキスタイルネーム!な

染織の作家がいらっしゃいます。

和泉綾子さん。

RIRI TEXTILEの名で作品を発表されています。

Q

RIRI TEXTILEさんは「工房からの風」に、どのような作品をお持ちくださいますか?

A

草木染め、手織りのストールやクロスを中心に展示したいと思っています。

藍染めの産地である埼玉県・羽生市で染めた藍の濃淡、

最近気に入っている矢車附子で染めた色、

光の加減で柄の陰影が美しく浮かび上がる無染色の糸の組み合わせ。

その時々のリズムで刻まれる模様たち。

長く側に置いて、変化をいとおしむことができるようなもの。

いまの私が美しい、かっこいい、と思ってつくる布をお持ちします。

ぜひお手に取ってみていただきたいです。

いまの私が美しい、かっこいい、と思ってつくる布

これが和泉さんが「工房からの風」を通じて、

タブン、自問自答を繰り返してこられた先の答えなのではないでしょうか。

その答えが、和泉さんの心、気持ちにとっても正確に感じられて、

ああ、このひとは、ほんとうに丁寧に向き合われたんだなぁと、

しみじみ読ませていただきました。

染織の世界は特にディープで、素材や技法に特化して

作家の興味関心が向かうことが多いように思います。

数年前に和泉さんとの初めての出会いがあったとき、

和泉さんが何をしたいのか、私自身の未熟もあってよくわからなかったのです。

そして、わからない、ということをストレートにお伝えしてしまったので、

和泉さんはくるしく思われたかもしれません。

にもかかわらず、その後も折に触れてお目にかかることが叶い、

今年は出展作家として参加くださることに。

でも、ここで和泉さんはもしかしたら、またまた迷われたかもしれませんね。

「自分の真ん中を」なんて、すぐ言いますから、私、(苦笑

いまの私が美しい、かっこいい、と思ってつくる布

これって、まさに、和泉さんの真ん中ではないですか!

そのことに、もっともっと自信を持ってほしいなぁ、

というのが、今の私の願いです。

でもきっと、そうなっていますね。すでに。

「工房からの風」の当日は、ぴかぴかの笑顔の和泉さんしか想像できませんもの。

Q

RIRI TEXTILEさんにとって「工房からの風」は、どのような風でしょうか?

A

その風の中に身を置きたいと思いながらも、

どんな風なのかわからなくて、

おっかなびっくり部屋の中で縮こまっていました。

自分にとってどんな風なのかまだ分からないけど、

窓越しに見るだけだった風の中へ、

怖がらないで飛び込んでみたいと思っています。

そ、そんなに怖くないですから(笑

Q

RIRI TEXTILEさんのお名前、あるいは工房名についての由来、

またはエピソードを教えてくださいますか?

A

工房名の由来をよく聞かれるのですが、くだらない話が発端です。

学生のとき、ひょんなことから友達同士で

外国人みたいなニックネームをつけ合おう!という話になり、

ついたニックネームがリリーでした。

本名にかけていたりする訳でもなく、

その場のノリで特に意味はなかったのですが、

なぜかそのニックネームがクラス中にすっかり定着しました。

その後、作家として名前をつくろうと思った時に、

字面(英語表記は照れくさかったのでローマ字でRIRIと)

が気に入っていたことと、

呼んでもらいやすいシンプルな名前がいいなという思いから、

工房名はRIRI TEXTILEにしました。

余談ですが、実際は綾子という名前で、

織りにまつわる字がついています。

染織にまつわる由来があるわけではないのですが、

今このような道を進んでいることに不思議な縁を感じます。

リリー。

なんだかわかる気がします!

RIRI TEXTILEさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入ってすぐ。

少し小高いところから、みんなを見下ろして!いる、

気持ちよい空間です。

ホームページはこちらになります。

→ click

text sanae inagaki

director's voice

コメントする

麻生綾子さん(染織)

北海道上川町(真ん中より少し北の方ですね)から出展くださる

麻生綾子さんからのメッセージをご紹介いたしましょう。

Q

麻生綾子さんは「工房からの風」に、どのような作品をお持ちくださいますか?

A

手つむぎ糸を織り混ぜたウールやアルパカの巻き物、

ウールの敷物などを出品します。

一つ一つ個性的な表情のある布達を見て微笑んでもらえると嬉しいです。

麻生綾子さんはスウェーデンのカペラゴーデンで学んでこられた方。

今年は、藤野華子さんもスウェーデンの

セーテルグランタン手工芸学校で学んでこられていましたね。

けれども、その作品の色調は好対照。

華子さんはカラフルな布づくり。

綾子さんはナチュラルカラーの魅力を引き出すお仕事ですね。

羊好きな方々!ぜひ麻生さんのブースへ。

Q

麻生綾子さんにとって「工房からの風」は、どのような風でしょうか?

A

無限大に飛んで行けそうな気がする風でした。

織りは長く忍耐のいる仕事で、

時には混沌とした状態になることもあるのですが、

だからこそ探求すればるほど自分の知らない世界が見えて来て、

たくさんの喜びを感じることができます。

そんな無限大のテキスタイルの世界に飛んでいけそうな気がする風でした。

無限大!

遠く北海道からのご参加なので、あまり打ち合わせやお話しができなくて、

「工房からの風」に流れる音や光をうまくお伝えできていない申し訳なさがあります。

この会がすぐにどこかに連れて行ってくれるような魔法は、

どなたにも降りては来ないもの。

(魔法があるよ、って言ったほうが夢がありそうですが、

そう言ってはいけない、という気持ちがあるのです)

でも、二日間、会場で麻生さんならではの

祝福の音や光を感じ取っていただければと心から願っています。

そのために、今も精一杯制作に励まれていることと思います。

Q

麻生綾子さんのお名前、あるいは工房名についての由来、

またはエピソードを教えてくださいますか?

A

日本ではいかにも織りをやってそうな名前だと言われるんですが、

スウェーデンで織りを学んでいたときに、

よく名前の意味につい聞かれました。

スウェーデンでは、あまり名前に意味が無いそうなんです。

麻に生きる、綾織りの綾であると説明すると、

テキスタイルネーム!と驚かれました。

だけど私はどちらかというと羊が好きなんですけど・・。

ほんとうにテキスタイルネーム!ですね。

麻生綾子さんの出展場所は、コルトン広場スペイン階段前。

ホームページはこちらになります。

→ click

text sanae inagaki

director's voice

コメントする

nagamori chikaさん(染織)

「工房からの風」に初出展される方の年齢は

なぜか33歳が一番多いんです、毎年。

複数回出展者はもちろんそれ以上になるので、

ほとんどが30代と40代の作家。

そのような中、今年は20代の素敵な作家が三人います。

陶芸の瀬川辰馬さん、金工のRenさん、

そして、染色のnagamori chikaさんです。

Q

nagamori chikaさんは「工房からの風」にどのような作品を持ってきてくださいますか?

A

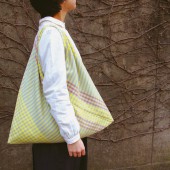

糸を染め、織り上げた生地で仕立てた

鞄やポーチをメインにお持ちします。

全て色柄が異なるよう織りあげました。

その日のお出かけが楽しくなるような、

一緒に出かけるような気持ちで使っていただけたら嬉しいです。

カラフルで独特な配色が印象的な永盛さんの布。

ポーチやバッグに仕立てるのもお好きなようですね。

Q

nagamori chikaさんにとって、「工房からの風」は、どのような風でしょうか?

A

目の前をふわっと吹いてその先が開けたり、

その下に隠れていたものが見えたりするような風です。

未熟だからこそみえてくることの喜びをとても感じることができ

前よりいっそう織ることを楽しんでいます。

きっと目がパチクリするような会話があちらこちらで交わされていたのでは・・・。

それらをしんと心に受け止めて、栄養にされていくのを感じています。

Q

お名前、あるいは工房名についての由来、

またはエピソードを教えてくださいますか?

A

nagamorichika と自身の名前を用いたのは

作品と共にわたしを知ってもらいたいと思ったことが正直な理由です。

chikaは千賀と書くのですが、

たくさんの幸せがあるようにとこめられた名前のように

私もたくさんの作品に気持ちを込めて皆さんに届けたいなと思っています。

たくさんの幸せがあるように

あたたかで深い想いですね。

nakamorichikaさんの布から感じる幸福感は、

お名前にこめられた願いと通じているのかもしれません。

nagamorichikaさんの出展場所は、galleryらふとの奥側。

参道口に入ってすぐのところ。

ホームページはこちらになります。

→ click

written by sanae inagaki

director's voice

コメントする

今井なお子さん(染織)

今回布づくりの作家が7名。

まず3名からのメッセージをご紹介しましたので、

引き続き4名の方を。

布づくり、と一言で括っても、そのお仕事はさまざま。

ぜひ、それぞれのお仕事の奥行に触れてみてくださいね。

Q

今井なお子さん、「工房からの風」に、どのような作品をお持ちくださいますか?

A

カシミヤやシルクの糸で織ったストール、

ブローチやコースターなどの小物を持っていきます。

それと、いままで発表したことがないのですが、

小さな布の箱も少しだけ出す予定です。

「透明感のあるもの」「繊細なもの」が好きなので、

ストールは光を透かす軽やかな作品、

小物は主にオーバーショットという技法で織った

刺繍のような模様の作品がメインになると思います。

この画像は、先日の朝日新聞の広告にも掲載しました。

夏の三越展でも、今井さんの布、多くの方が手に取っていらっしゃいましたね。

新作の小箱も気になります・・・。

Q

今井さんにとって「工房からの風」は、どのような風でしょうか?

A

強い追い風。

行動が遅い質なので、そんなにのんびりしてられないよと

煽ってもらってるような感じです。

これが、その小箱ですね。

Q

今井なお子さんのお名前、あるいは工房名についての由来、

またはエピソードを教えてくださいますか?

A

染織を仕事にしていこうと思ったとき、

本当は何か屋号を付けたかったのですが、

なかなかピンとくるものが思い浮かばず本名でやっています。

名前は母が字画と読みやすさで付けたらしく

由来は特にないのですが、

書くのも人に字を説明するのも楽なのでいいんじゃないかと思います。

ふふ。

なんだか今井さんらしいさっぱりとした?メッセージ(笑

爽やかな布にも通じるものを感じます。

今井なお子さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜。

おりひめ神社の鳥居の手前。

フェルトの今野恵さん、ろうそくの鈴木有紀子さんと

3人で素敵な空間を作ってくださることでしょう。

ホームページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

野田マリコさん(ガラス)

今回さまざまな表情のガラスと出会えっていただけます。

野田マリコさんは、おひとりの中にも、豊かなシリーズが展開されています。

Q

野田マリコさんは、「工房からの風」に、どのような作品をお持ちくださいますか?

A

コップやボウル、フラワーベース、ちょっとした飾り等です。

楽しい!

かわいい!

心にさぁーっと光が差し込むようなガラス。

Q

野田マリコさんにとって「工房からの風」は、どのような風でしょうか?

A

『作風の変化に対し素直になることができ始めた風』なのかと。

吹きガラスを始めて15年。

これまでの作風の続きというより、今回出品する品の大半が

「今の自分が心から使いたいモノ」

「ときめくモノ」を0から作って挑むこととなりました。

応募当初このような予定ではなく自分でも驚いております。

作りたい!と心に芽生えたものを、

臆することなく取り組んでもらえた半年だったのではないでしょうか。

作家の楽しい気持ちが作品に映って、それが楽しい出会いを引き寄せていきますね。

Q

野田マリコさんのお名前、あるいは工房名についての由来、

またはエピソードを教えてくださいますか?

A

マリコは毬のようにぽんぽん弾む

元気な子に育ってほしいという想いで両親がつけてくれました。

(本名は漢字です)

おかげでかなり奔放な人間に育っております。

毬子さん、なのでしょうか。

でも、カタカナのマリコさんもとっても似合っていらっしゃいます。

そんなぽんぽん弾むマリコさんの出展場所は、コルトン広場、

スペイン階段前。

ホームページはこちらになります。

→ click

written by sanae inagaki

director's voice

コメントする

liirさん(ガラス)

福井県でガラス制作をされる森谷和輝さん。

liir(リール)という工房名で作品発表をされています。

Q

liirさんは「工房からの風」に、どのような作品をお持ちくださいますか?

A

型を用いて電気炉で焼成した皿や、

酸素バーナーを用いて吹いて作った耐熱グラス、

金属と組み合わせたドライフラワー用の一輪挿しなどを持っていきます。

主に扱うガラスは蛍光管リサイクルガラス、耐熱性の硼珪酸ガラス、

吹きガラスで使われる工芸用ガラスの3種類です。

それぞれのガラスの表情、特性、手触りなどを楽しんでいただきたいです。

わぁ、きれいですねー。

写真もどれも美しく。

作品の世界観が伝わってくるようです。

ガラスの素材の違いも、作品から見比べてみてみてください。

Q

liirさんにとって「工房からの風」は、どのような風でしょうか?

A

軽やかな風です。

ミーティングを重ね、「工房からの風」に関わる方々から

そう感じるようになりました。

軽やかさはどこからくるのか、

自分の仕事に向き合い、軽やかな風をまとえるようになりたいと願っています。

遠く福井から何度も市川に訪ねてくださった若き作り手の森谷さん。

今展で出会った方々から、さまざまな風を受けていらっしゃるようです。

Q

liirさんのお名前、あるいは工房名についての由来、

またはエピソードを教えてくださいますか?

A

liir(リール)という屋号は、

一緒にアイディアを出してくれる奥さんと僕の名前から共通する

“り”の文字をliとriとして組み合わた造語です。

実際のガラス制作はひとりでしていますが、

制作のヒントや動機を家族からもらっています。

いずれはliirの屋号のもと、何人かのチームで制作できればと思います。

爽やかで軽やかな音、リール。

まさに作品を表しているようですね。

liirさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜。

ホームページはこちらになります。

→ click

written by sanae inagaki

director's voice

コメントする

境田亜希さん(ガラス)

熊谷峻さんとご夫婦で同じテントで出品くださる境田亜希さんからのメッセージをお届します。

Q

境田亜希さんは「工房からの風」に、どのような作品をお持ちくださいますか?

A

「はなかげ」という名前で制作している器のシリーズを持って行きます。

この「はなかげ」はモールドという型にガラスを吹き込み、

ガラスに線状の凸凹がつく事が特徴です。

食卓に置くと、光りの加減で花の影のようなものが浮かび上がります。

器を食卓に並べる際、形や用途という実用性の部分だけではなく、

その時々に生まれる影も、また器の美しい一つの要素として

楽しんでいただきたいと思い、制作しております。

亜希さんは吹きガラス、峻さんは鋳込み技法と、

異なる技法での制作をなさっています。

技法だけではなく、用途やタッチの違いも、ぜひゆっくり見ていただければと思います。

「工房からの風」についての想いは、峻さんと共通でお答えいただきましたので、

それはこちらで → click

Q

では、境田亜希さんのお名前、あるいは工房名についての由来、

またはエピソードを教えてくださいますか?

A

名前の由来はアジアの希望と聞いた覚えがあります。

名前のせいか、20代の頃は暇があればアジアへちょくちょく行っていました。

アジアの星!

壮大なお名前ですね。

境田亜希さんのブースは、ニッケ鎮守の杜の中央部。

花壇のほとりです。

熊谷峻さんとの共同ブース。

秋の草花を借景に、ガラスと光が揺れていることでしょう。

director's voice

コメントする

熊谷峻さん(ガラス)

ご夫婦で別々の作家活動をされている

もう一組からのメッセージも続いてご紹介いたしましょう。

Q

熊谷峻(くまがい しゅん)さんは、

「工房からの風」に、どのような作品をお持ちくださいますか?

A

ガラスを、異素材となる土や金属などと一緒に鋳込む独自の技法で制作しています。

長時間高温で焼くことによって、地中で形成された様々な鉱石のような、

長い時間の中で風化した遺跡のような、

自身の作為から時間を超えて生まれ変わってきたような表情のガラスが生まれます。

今回はその技法で制作した花器や、神様仏様を模した小さなオブジェを持って行きます。

Q

熊谷峻さんにとって「工房からの風」は、どのような風でしょうか?

A

現在、夫婦で富山にて制作しておりますが、

来年の4月からは二人の故郷である秋田に移る予定です。

秋田の環境でガラスをどこまで続けて行けるのかと不安でいっぱいですが、

来年に向けた種のようなものを沢山まけたらよいなと考えています。

今回、「工房からの風」に参加する事が決まり、

自分自身の中に柔らかな風が吹いている事に気がつきました。

10月に吹く風は夏の終わりを告げる、少し寂しい気持ちにさせられますが、

「工房からの風」では新しい季節を告げるようなさわやかな風が吹いてほしいと願います。

節目に出展くださるのですね。

ご夫婦おふたりからの共通のメッセージ。

ぜひ、新天地での制作へのよき種蒔きになりますように。

Q

熊谷峻さんのお名前、あるいは工房名についての由来、

またはエピソードを教えてくださいますか?

A

「峻」という漢字には、山の山頂付近の険しい様子や眺めという意味があり、

色んな困難、厳しさに打ち勝つような男になれ、

と父が名付けたと、恥ずかしながら今回初めて聞きました。

現在33歳にして、そんな勇ましい男にはいまだなれておらず、少し反省しました。

いえいえ、反省だなんて!

今回を機に、お名前の意味をあらためて受け取られた峻さん。

名前は人生最初のプレゼントとも言われていますので、

今、お聞きになるのが良いタイミングだったのですよ。

熊谷峻さんのブースは、ニッケ鎮守の杜の中央部。

花壇のほとりです。

ホームページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

岩沢睦子さん(ガラス)

続いて岩沢睦子さんからのメッセージをご紹介いたします。

Q

岩沢睦子さんは「工房からの風」に、どのような作品をお持ちくださいますか?

A

色ガラスを着色した生地に、サンドブラストで絵柄を彫り込んだ

『 kirieシリーズ 』を出展します。

自分中の記憶、作品作りの始まりを考えた時に、

小さな頃にTVで観ていた影絵が凄く好きだったことがあります。

真似をして折り紙を沢山切って遊んでいました。

年齢を重ね、おそらく折り返しに入った作品作り。

原点を振り返ってみようと始めたのが 『 kirieシリーズ 』です。

電車や街などを彫り、少しレトロな懐かしく感じられる様に・・・。

小さな一輪挿しやグラスなどを出展します。

幼いころ夢中になった記憶を、

このように美しく作品という姿にできるって素晴らしいですね。

Q

岩沢睦子さんにとって「工房からの風」は、どのような風でしょうか?

A

虹色の風

新しい事への期待と不安と・・・・

色々な気持ちが色になって吹いている風

期待と不安を虹色にたとえられるとは、作品のイメージと響きますね。

Q

岩沢睦子さんのお名前、あるいは工房名についての由来、

またはエピソードを教えてくださいますか?

A

主人が工房名について書いたようなので、私は名字を。

『岩沢』という名は、鎌倉時代に忍性という僧が鎌倉の極楽寺というお寺を開山しました。

忍性が鎌倉の地に来る時に、護衛として一緒に来たの中の一家族が岩沢の祖先のようです。

その為、極楽寺のお寺の周りには今も岩沢姓が沢山住んでいて、

よく郵便や宅配も間違えたりしていますが、

家が見つからない時は、下の名前を言ってもらえれば大丈夫です。

お互いの区別は名前では無く、場所で呼びます。

ちなみにウチは「馬場ヶ谷(ババガヤ)」という谷戸に住んでいるので、

「バンバの岩沢」になります。

極楽寺がらす工房の名前は、本当にゆかりのあるものなのですね。

歴史のある屋号のお話し、興味深くお読みしました。

岩沢睦子さんは、彰一郎さんと同じテント。

コルトン広場スペイン階段前。

本八幡方面からのまっさきのテントです。

ご夫婦それぞれのガラスの世界、ゆっくりご覧ください。

ホームページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

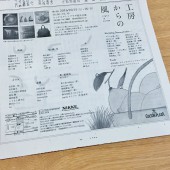

朝日新聞に出稿しました。

10月6日朝日新聞首都圏版夕刊に広告を出稿しました。

出展者、ワークショップや制作公開など

当日関わってくださる作家、工房、

全員のお名前を掲載しています。

写真は紙面の関係上6名の方。

森谷和輝さん(ガラス)

フジタマリさん(木工)

梅田かん子さん(陶芸)

Renさん(金工)

谷田貝陵子さん(革)

今井なお子さん(染織)

この出稿からも新たな来場くださる方と出会えたり、

いつも来場くださる方が、あらためてご予定確認くださったりと、

豊かな広がりにつながることを願っています。

首都圏版ですので、ご希望の方は、首都圏在住で

朝日新聞が入手可能な方からお譲りいただいてもと思います。

:::

木曜日。

秋晴れの中、お庭の整備も進めました。

造園屋さんにも加わっていただき、高木の剪定も。

空間に優しい光が注ぐように繁り過ぎた枝を払っていただきました。

花壇の補修をしたり、草木の手入れを進めたり。

あと9日後の祝祭に向けて、現場もピッチがあがってきました。

全国の作家の方々の工房でもさぞや!

作家からのメッセージの掲載もピッチあげますね。