-

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

director's voice

コメントする

horieeeさん(刺繍装身具)

Q1

horieeeさんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

刺繍を施した装身具です。

天然石やアンティークビーズを一つ一つ手刺繍で縫い付けています。

特にバングルの模様には、それぞれの個性があります。

一期一会の出逢いを愉しんでいただけると嬉しいです。

Q2

horieeeさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

『ハサミ』

布を裁断する、糸を切る、皮を切る、カーブ部分を切る…等

それぞれ用途が異なる”ハサミ”ですが、どれも欠かせない相棒たち。

スパッと斬れて、使い勝手の良いハサミをみつけるとわくわくします。

Q3

horieeeさんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

『沖縄』

日本とは思えない異国情緒が好きで、コロナ以前は毎年夏に訪れていました。

浜辺に座って美しい海を眺めならが、ちくちく針を刺すのが至福のひととき。

自ずとアイデアも湧きでてきます。

いつか沖縄で展示もしてみたいです。

horieeeさんの出展場所は、おりひめ神社の後方。

細やかな輝きを綴りあげた装身具の数々をぜひお楽しみください。

horieeeさんのインスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

装身具LCFさん(金属・天然石)

3回目の出展となる装身具LCFさんからのメッセージをお届けします。

Q1

装身具LCFさんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

個性的な原石水晶を使った様々な装身具を出品致します。

その他、一点物のカット石や原石を用いた装身具も展示販売致します。

Q2

装身具LCFさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

数年前までは特段必要でなかった道具が、いまは制作にはかかせない大切な道具となりました。

卓上ルーペです。

Q3

コロナ禍のあと、装身具LCFさんが訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

アリゾナツーソンで年2回開催されているジェムショーに訪れてみたいです。

英語の喋れる友人や鉱物に詳しい友人、同業者を連れ添いワイワイと行きたいですね。

そして僕の一点物制作のルーツはインディアンジュエリーの制作の心に強く惹かれてのものなので

ナバホやホピなど、インディアンジュエリーを制作される本場のアトリエなども見学したいです。

圧倒的な世界観を、かたちとして生み出していくLCFの装身具。

青空のもとで出会うのも、なんだか素敵な機会になりますね。

装身具LCFさんのブースは、会場入って左手のベンチのほとり。

過去二回と同じ場所ですというと、わかる方もいらっしゃるかもしれませんね。

装身具LCFさんのホームページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

UMIOTOさん(金工装身具・布)

Q1

UMIOTOさんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

金属の装身具やオブジェとしてのワンピースを出品。

風景には音がある。

形はないけれど想像してみる。

風景が奏でる音に合わせてワンピースは踊るように揺れる。

人が存在してはじめて成立する装身具。

ワンピースは人を表すモチーフです。

聞こえてくる音、自然の作り出すラインやカケラを金属や布を素材として表現しました。

Q2

UMIOTOさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

ミシンです。

大学時代に金工を専攻していて、その時は大きな作品ばかりつくっていたのですが、

卒業後、家では制作の環境を作ることは難しく、家事と育児に追われる毎日で、自分を優先して何かを表現することを忘れそうになっていました。

ミシンは、作業部屋がなくてもどこにでも持ち運べる、生活必需品からアート作品まで制作できる自由な道具。

身の回りのものや、子供の洋服を作ったり、つくることの楽しさをいつも教えてくれた相棒のような存在です。

Q3

UMIOTOさんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

友人が徳島県の村でゲストハウスを始めたとの連絡があり、頭の中に瀬戸内海と徳島の川と美味しいもの、友人の顔が浮かびました。

徳島県を目指しながら車を走らせて行き当たりばったりの寄り道をする旅がしたいです。

コロナ期間は遠くへ外出することも、友人とご飯を食べる機会もなくなり、家から外に出た時の発見や刺激、人と会う重要さをあらためて感じたので、その土地の食材をみんなで料理して楽しい食卓を囲めたら嬉しいです。

角 海音(かど あまね)さんという素敵なお名前から作家名をUMIOTOとされたのですね。

アートの心を、育児などの日常の中でも鼓舞し続けて、今回の出展になったのだと思います。

そのブースは、会場入ってすぐの小高いスペース。

通称「王様のスペース」

なぜかというと、会場全体を見おろすような場所だから。

桜の大木などと合わせての展示もきっと楽しいものになることでしょう。

UMIOTOさんのホームページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

uiny by nakamurayuiさん(装身具)

Q1

uiny by nakamurayuiさんは、今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

新作のアケビのお花シリーズや、ここ二年ほどテーマに制作しているにんぎょをイメージした泡沫シリーズ。

定番に加える新作シリーズの他に、天然石を使用した一点物を制作しています。

さらに三月に発表したお守り袋をイメージしたcustasシリーズと、

定番のスパイスやハーブ、お野菜をモチーフにしたシリーズもお持ちします。

Q2

uiny by nakamurayuiさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

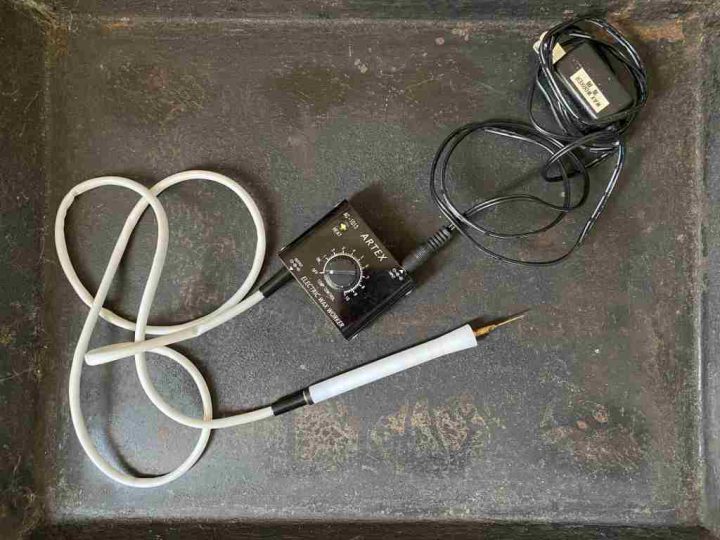

道具はすべて大切ですが、ひとつ、と言われると【WAX ペン】かなぁと。

装身具を制作する上で大まかに二つに分かれています。

地金、金属の板や線から制作するものと、ろうそくの蝋のような素材のWAXというものを削ったりして成形して制作する方法です。

作りたいデザインに合わせ方法を選んで制作します。

私は主に後者のWAXを使用して制作するのが好きで、そのWAX制作のときによく使用するのがWAXペンです。

出力の弱い、熱量を調節できるはんだごてのようなぺん先が厚くなるペンで、

そのペン先でWAXを溶かしたり、くっつけたりするのに使います。

ペン先でWAXを溶かし、ちいさな粒々を作り出したりするので、

有機的なかたちを好んで制作する、私が思い描く形にするのに欠かせない道具のひとつです。

Q3

uiny by nakamurayuiさんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

山梨にいるハーブ園をしながら育てたハーブで調味料やパスタ、お香やアイピローなどを制作している友人のハーブ園を訪ねたいです。

自然の中でのびのび育つハーブのお世話を手伝えたらなぁと思います。

uiny by nakamurayuiさんは3回目の出展。

定番の作品群に、毎回新たなチャレンジの成果を見せてくださいます。

今回の出展場所は、稲荷社の脇。

楽しいブースになることでしょう。

uiny by nakamurayuiさんのインスタグラムはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

ameさん(装身具)

Q1

ameさんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

樹脂とシルバーを合わせた装身具などを出品します。

樹脂に絵を描いているですが、線の強弱や色の出方、表情など毎回どこか異なる風合いが出ます。

モチーフはねこやうさぎなどの生きもの、おんなのこや不思議な鳥など…。

かわいらしい世界を表現しながら、大人の女性が手に取ってみたいと思えるものを作り出す事を目指しています。

Q2

ameさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

リューターです。

金属の仕上げや、削ったりの調整、樹脂に細い線をけがく時など、様々な場面で使っています。

初めて購入したリューターをずっと使い続けているのですが、随分長くお世話になっている…と気がつきました。

いつもありがとうのきもちと共に、これからも一緒に新しいものを生み出せていけたらいいなと思っています。

Q3

ameさんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

京都にある輸入雑貨のお店に行きたいです。

2年前そのお店を目当てに(!)ともだちと京都に旅行にゆきました。

一度しか訪れたことはないけれど、大好きなお店なので、一緒に旅行した彼女とまた訪れたいです。

小さな作品の中には一点ずつ手描きされた絵の世界があります。

その作品ブースは、会場入ってレンガ道を進んだ右手のアーモンドの木のほとりです。

ameさんのインスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

tanetaneさん(服・装身具)

服をメインに制作するニチョウギエリさんと、金工をメインに制作するコスギマユさんのユニット「tanetane」。

おふたりから届いたメッセージをご紹介します。

Q1

tanetaneさんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

デザイン、パターン、縫製、染色、全ての工程を2人で制作した服やバックや布小物、

真鍮やsilverや銅の金属で、自然からイメージしたアクセサリーを展示させていただきます。

工房の周りの身近な草木を中心に染色し、着心地の良い素材で自然に溶け込むようなデザインの服を制作しました。

服を裁断した後の端切れで、バックや小物やアクセサリーを制作しています。

ひとつひとつ個性のある作品を展示させて頂きます。

Q2

tanetaneさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

工房で実際に使っている道具のひとつで、足踏みミシンです。

知人の方に使用しなくなった物を譲って頂きました。

電動のミシンも使って制作しているのですが、

足踏みミシンの踏み込んで動く音が優しくて、制作のペースにあっていてとても心地良いです。

古いものですが、これからも大切に使っていきたいと思っています。

Q3

tanetaneさんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

コロナ禍のあと、というより以前からいつか足を運んでみたいと思っている場所なのですが、

本でみてずっと憧れていた場所で、中国の貴州省〜雲南を訪ねてみたいです。

中国貴州苗族の方の染織の手仕事の工程を、実際にその場所の空気感を感じながら見させてもらいたいです。

おふたりのハーモニーがとても心地よい作品群となって展開されますね。

ブースはおりひめ神社の脇。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

すずきみきさん(服)

Q1

すずきみきさんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

コットンやリネン生地の洋服、シャツとパンツなどです。

リネンシャツは襟ぐりのステッチに特徴があります。

袖の型や基本の型は同じなのですが、丈を短くしたり、長くしたり、

アシンメトリーにしたり、タックやギャザーを付けたりと、1点1点違うシャツになっています。

ロングシャツは今の季節、羽織りものとしてもお使いいただけると思います。

Q2

すずきみきさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

工業用ミシンです。

洋服を作るお仕事がしたい!と思った矢先、父の知り合いから譲っていただいたミシン。

とてもタイミングが良かったので凄く嬉しかった事を思い出します。

大げさかも知れませが人生を変えたミシンですね(笑)

Q3

すずきみきさんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

お恥ずかしいですが、大阪 ユニバーサル スタジオ ジャパン です。

長いステイホーム中、小学生の子供とたくさん遊んだ(ゲーム)マリオカートのアトラクションに乗りたいです。

とにかく子供に戻って遊びたいんです。

すずきみきさんは、帆布や革でバッグを作るamさんのサポートで工房からの風を経験されています。

けれど、今回はご自身が出展作家として出られますので、まったく別の気持ちで臨まれるのでしょうね。

今は最終の仕上げに勤しんでいらっしゃる頃でしょう。

すずきみきさんの出展場所は、おりひめ神社の脇。

この辺りは、服飾工芸の作家の方々のブースが充実しています。

すずきみきさんのインスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

山崎雄一さん(ガラス)

神奈川県在住のガラス作家、山崎雄一さんからのメッセージをお届けします。

Q1

山崎雄一さんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

吹きガラスで制作した器類と一輪挿しをメインに並べようと思っています。

型を使った作り方ではないため個体差はあると思いますが、それも逆に楽しんで見て頂けたら嬉しいです。

Q2

山崎雄一さんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

作業中、吹きガラスで扱うガラスは1000℃を超えます。

当然、直接ガラスを手で触ることはできません。

そこで、手のかわりにガラスに触れる道具はとても大事になってきます。

中でも1番使う道具がジャックといいます。

ガラスの作り手にとって相棒と言っても過言ではないこの道具が、自分にとっても特に大切な道具になります。

Q3

山崎雄一さんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

コロナが落ち着いたら訪ねてみたい場所は、季節を感じられる風物詩のような場所に気兼ねなく行きたいです。

花火大会やお祭りなど毎年行けていた場所に早く行けるようになってほしいです。

山崎雄一さんの出展場所は、会場入って左側の緑の敷地。

独特な表情のガラス作品が並びます。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

目黒芳枝さん(ガラス)

理化学ガラス製造会社で職人として働き、その後ドイツに渡ってから作家活動を始めたという目黒芳枝さんからのメッセージです。

Q1

目黒芳枝さんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

耐熱ガラスで作ったオーナメントや日々使う器やアクセサリー、ランプシェードなどを出品いたします。

Q2

目黒芳枝さんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

ガラスを溶かす酸素バーナーです。

これがなければお仕事ができません。

Q3

目黒芳枝さんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

長野県にあるもう一つのおうちです。

近くには仲間がいて、コロナ渦前には新しいことを始めようと種をまいていました。

再開にむけて動き出したいです。

とてもユニークで、独特な技術をもちいて制作されたガラス作品。

展示は、会場入って右手すぐです。

お天気に恵まれて、光に揺れていると一層映えるでしょうね。

目黒芳枝さんのホームページはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

小牧広平さん(ガラス)

山梨県でガラスを吹く小牧広平さんからのメッセージをお届けします。

Q1

小牧広平さんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

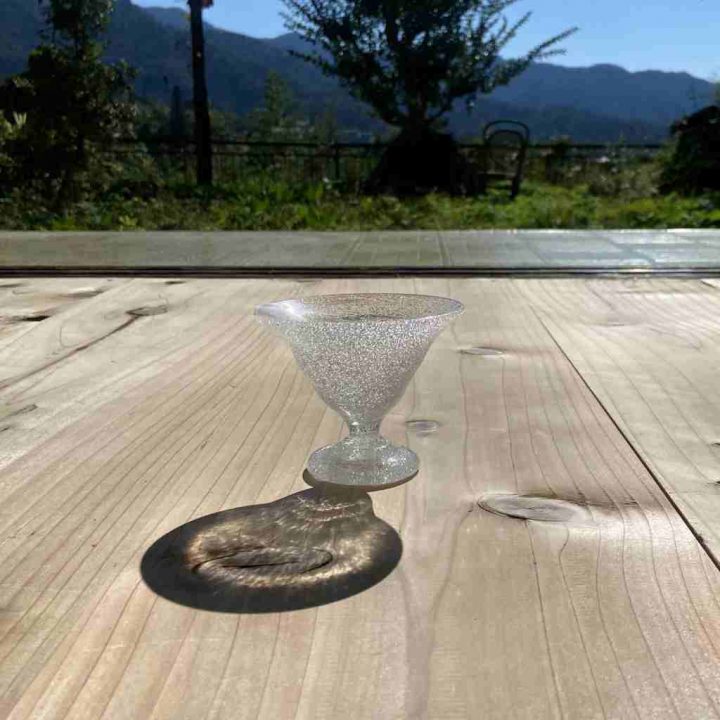

秋の庭の雰囲気に合うような、うつわを用意したいと思っています。

泡をつかっての柔らかいイメージのうつわ、吹きガラス独特のゆらぎのあるうつわ、

すみれ色のシンプルなうつわをご用意したいと思っています。

Q2

小牧広平さんが、「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

グラスを成形する道具で、「ハシ」という道具です。

ガラスは熱く手でさわれないので、手のかわりにグラスを成形していく道具です。

Q3

小牧さんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

台湾の九份に行ってみたいです。

ガラスと光は相性がよいですね。

当日も穏やかな光に恵まれることを祈りつつ・・・。

光豊かな花壇の手前に、小牧さんのブースがやってきます。

小牧広平さんのインスタグラムはこちらになります。

→ click