すずきみきさん(服)

Q1

すずきみきさんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

コットンやリネン生地の洋服、シャツとパンツなどです。

リネンシャツは襟ぐりのステッチに特徴があります。

袖の型や基本の型は同じなのですが、丈を短くしたり、長くしたり、

アシンメトリーにしたり、タックやギャザーを付けたりと、1点1点違うシャツになっています。

ロングシャツは今の季節、羽織りものとしてもお使いいただけると思います。

Q2

すずきみきさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

工業用ミシンです。

洋服を作るお仕事がしたい!と思った矢先、父の知り合いから譲っていただいたミシン。

とてもタイミングが良かったので凄く嬉しかった事を思い出します。

大げさかも知れませが人生を変えたミシンですね(笑)

Q3

すずきみきさんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

お恥ずかしいですが、大阪 ユニバーサル スタジオ ジャパン です。

長いステイホーム中、小学生の子供とたくさん遊んだ(ゲーム)マリオカートのアトラクションに乗りたいです。

とにかく子供に戻って遊びたいんです。

すずきみきさんは、帆布や革でバッグを作るamさんのサポートで工房からの風を経験されています。

けれど、今回はご自身が出展作家として出られますので、まったく別の気持ちで臨まれるのでしょうね。

今は最終の仕上げに勤しんでいらっしゃる頃でしょう。

すずきみきさんの出展場所は、おりひめ神社の脇。

この辺りは、服飾工芸の作家の方々のブースが充実しています。

すずきみきさんのインスタグラムはこちらです。

→ click

山崎雄一さん(ガラス)

神奈川県在住のガラス作家、山崎雄一さんからのメッセージをお届けします。

Q1

山崎雄一さんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

吹きガラスで制作した器類と一輪挿しをメインに並べようと思っています。

型を使った作り方ではないため個体差はあると思いますが、それも逆に楽しんで見て頂けたら嬉しいです。

Q2

山崎雄一さんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

作業中、吹きガラスで扱うガラスは1000℃を超えます。

当然、直接ガラスを手で触ることはできません。

そこで、手のかわりにガラスに触れる道具はとても大事になってきます。

中でも1番使う道具がジャックといいます。

ガラスの作り手にとって相棒と言っても過言ではないこの道具が、自分にとっても特に大切な道具になります。

Q3

山崎雄一さんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

コロナが落ち着いたら訪ねてみたい場所は、季節を感じられる風物詩のような場所に気兼ねなく行きたいです。

花火大会やお祭りなど毎年行けていた場所に早く行けるようになってほしいです。

山崎雄一さんの出展場所は、会場入って左側の緑の敷地。

独特な表情のガラス作品が並びます。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

目黒芳枝さん(ガラス)

理化学ガラス製造会社で職人として働き、その後ドイツに渡ってから作家活動を始めたという目黒芳枝さんからのメッセージです。

Q1

目黒芳枝さんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

耐熱ガラスで作ったオーナメントや日々使う器やアクセサリー、ランプシェードなどを出品いたします。

Q2

目黒芳枝さんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

ガラスを溶かす酸素バーナーです。

これがなければお仕事ができません。

Q3

目黒芳枝さんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

長野県にあるもう一つのおうちです。

近くには仲間がいて、コロナ渦前には新しいことを始めようと種をまいていました。

再開にむけて動き出したいです。

とてもユニークで、独特な技術をもちいて制作されたガラス作品。

展示は、会場入って右手すぐです。

お天気に恵まれて、光に揺れていると一層映えるでしょうね。

目黒芳枝さんのホームページはこちらになります。

→ click

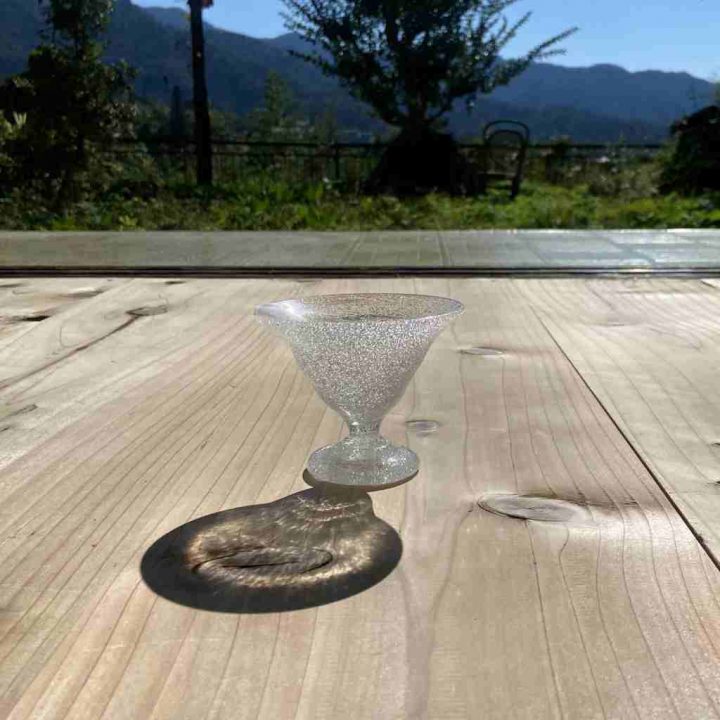

小牧広平さん(ガラス)

山梨県でガラスを吹く小牧広平さんからのメッセージをお届けします。

Q1

小牧広平さんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

秋の庭の雰囲気に合うような、うつわを用意したいと思っています。

泡をつかっての柔らかいイメージのうつわ、吹きガラス独特のゆらぎのあるうつわ、

すみれ色のシンプルなうつわをご用意したいと思っています。

Q2

小牧広平さんが、「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

グラスを成形する道具で、「ハシ」という道具です。

ガラスは熱く手でさわれないので、手のかわりにグラスを成形していく道具です。

Q3

小牧さんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

台湾の九份に行ってみたいです。

ガラスと光は相性がよいですね。

当日も穏やかな光に恵まれることを祈りつつ・・・。

光豊かな花壇の手前に、小牧さんのブースがやってきます。

小牧広平さんのインスタグラムはこちらになります。

→ click

ひつじ小屋さん(フェルト)

2017年の初出展以来、2回目の出展となる「ひつじ小屋」さんからのメッセージをご紹介します。

Q1

ひつじ小屋さんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

帽子を。

フェルトの素材を活かしながら、布との組み合わせも楽しんでいます。

Q2

ひつじ小屋さんが、「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

デザインの要とも言える木型です。

Q3

ひつじ小屋さんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

Q3

東京。

平凡な日常を感じたいです。

材料の仕入れ帰りに浅草橋の工場を覗きながら、カフェに寄りつつ散策するのが大好きです。

ひつじ小屋さんの出展ブースは、galleryらふとの前、おりひめ神社の鳥居を前にした場所です。

ホームページはこちらになります。

→ click

nagamori chikaさん(織り)

風人さんとして会をサポートもしてくださっていた永盛千賀さん。

今年は出展作家として参加くださいます。

メッセージをご紹介いたしますね。

Q1

nagamori chikaさんは、今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

手織りの生地を用いたバッグやストール、クッションカバー、ポーチ。

それらを製作した際にできる布のハギレで作ったブローチやコースターをお持ちします。

私は2016年に初出展させていただき、今回は2度目の参加になります。

初出展の際には製作していなかったストール類、様々な素材の糸を用いるようになった変化もお楽しみいただけたらと思っています。

Q2

nagamori chikaさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

「シャトル」です。

舟形シャトルと呼ばれるように緯糸を左右へ運んでくれる重要な役割を果たしてくれます。

画像の茶色の方は私が織り機をお借りしている方が長年使われていたもの。

手前の白色の方は私が昨年購入したもの。

経年変化の色の差ではありませんが、やはり茶色い方が先輩感がありますよね。

ひたすら私の左右の手を行き来する頼もしい道具です。

Q3

nagamori chikaさんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

京都の友人に会いに行きたいなと思っています。

鴨川を眺めながらふたばの豆大福を食べてのんびりしたいです。

コロナ禍で、友に会いづらい時間をみんなが過ごすことになってしまいましたね。

「工房からの風」では、久しぶりに心通う人々、友と会える方も多いかと思います。

そして、いつも穏やか笑顔の千賀さんに会いたい!と思っている方も多いのではないでしょうか。

進化した作品と共に、和やかなブースが展開されることでしょう。

場所はおりひめ神社鳥居のふもとです。

nagamori chikaさんのインスタグラムはこちらです。

→ click

髙際紡糸製作所さん(羊毛など)

2018年、3年ぶりに出展くださる髙際紡糸製作所さんからのメッセージをご紹介します。

Q1

髙際紡糸製作所さんは、今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

羊毛を紡いだ「手紡ぎ糸」、草木染め、藍染した「モヘア」、「麻糸」など一手間加えた天然素材を編み、ニット作品に仕上げています。

ニット帽、ミトン、靴下など。

ニッケ鎮守の杜「手仕事の庭」の藍で、生葉染したモヘアのニット帽、

コブナグサで染めたアルパカのターバンなど、優しい色合いをお楽しみください。

カラードウールは染めず羊そのものの色なので、全て1点ものです。

(残り糸を巻いた糸巻きは非売品です)

Q2

髙際紡糸製作所さんが、「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

紡ぎ車が大切な道具なのですが、以前出展した時に紹介したので今回は編み針を。

手作りの木彫りの編み針がお気に入りです。

作られた作家さんの丁寧な手仕事が感じられる作品です。

その道具を使い一編み一編み仕上げていく。

紡いで編んでいるのは自分達だけど、それまでの過程で、道具を作ってくれた方、羊を育て羊毛を生産してくれた方、草木染に使う草木を育ててくれた方、多くの人の手により作品が生まれているのだなと感じます。

Q3

髙際紡糸製作所さんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

大阪と北海道です。

夫婦の実家なのですがコロナが流行りだしてから帰省できていません。

私の両親はもう他界していますが、お墓参りをしたいし、姉妹、友人にも会いたいです。

木彫りの編み針をはじめ、素敵な道具ばかりですね。

会場では、ぜひこの道具も展示してほしいですね。

髙際紡糸製作所さんのブースは、入り口側の中央花壇の手前。

綿の実、コブナ草など、糸にまつわる植物と共に作品をご覧ください。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

chichiさん(フェルト)

chichi(シシ)という名前で作品を発表する前田千絵子さんからのメッセージをご紹介します。

Q1

chichiさんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

布地に羊毛を重ね、お湯と石鹸を使って縮絨する「布フェルト」のストール、ウェア、小物など身に纏うものを出品いたします。

繊維が絡み合うことで表れる縮みの質感、色の重なり、手の中で羊毛と布が変化していく感覚を感じながら作り続けています。

Q2

chichiさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

制作の準備に欠かせないドラムカーダーです。

羊毛を挿入し、回転する針のドラムによって繊維を梳かす道具で、学生時代からずっと支えてもらっています。

様々な色の羊毛を梳き合わせることができ、イメージした色をつくるための重要な役割も担っています。

複数の色を混ぜ、重ねた羊毛には、単色では出せない色の奥深さがあります。

ぜひ会場で、混ざり合う繊維の色をご覧いただけますように。

Q3

chichiさんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

沖縄県名護市の屋我地島。

父がそこに勤めている時に私は生まれました。

2歳まで島で暮らしたのですが、その後は東京へ移ったので残念ながら記憶にはありません。

今年に入ってすぐ、あるお客様と沖縄のお話になり、屋我地島の父が勤めていた職場に、なんとその方もご縁があることを知りました。

不思議な巡り合わせを感じずにはいられませんでした。

その日以来、幼い時を過ごした屋我地島をもう一度訪れてみたいと思っています。

今回はフェルト制作の作家が3名出展というフェルトの当たり年!

そして、皆さん、異なる制作、作風ですので、どの方のブースも新鮮にご覧いただけると思います。

chichiさんのブースでは、フェルトの服やストール、手袋など装いの楽しみを満喫できそうですね。

そのchichiさんのブースは、おりひめ神社正面左側、稲荷社の奥です。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

IZOOMIさん(羊毛画)

2008年の出展から久しぶりに工房からの風へ。

フェルトのIZOOMIさんからのメッセージをお届けします。

Q1

IZOOMIさんは今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

Q2

フェルトの壁掛け作品を出品します。

自分では”羊毛画”と呼んでいます。(今のところ。。)

フェルト制作を始めて今まで、帽子、かばん、テーブルアイテム、洋服などなど、色々なものを作ってきました。

数年前に中国で、壁に掛けるフェルト作品を制作する機会をいただいたのをきっかけに、

”羊毛画”をもっと作りたい、、という思いが膨らんでいます。

今回、初めて日本で”羊毛画”を発表させていただきます。

これ、なんだろ?

と、覗いていただければ、光栄です。

Q2

IZOOMIさんが、「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

素敵な質問だなぁ、、とじんわりしつつ、

フェルトってほぼ道具を使わないなぁ、、、とひっそりと悲しくなりました。

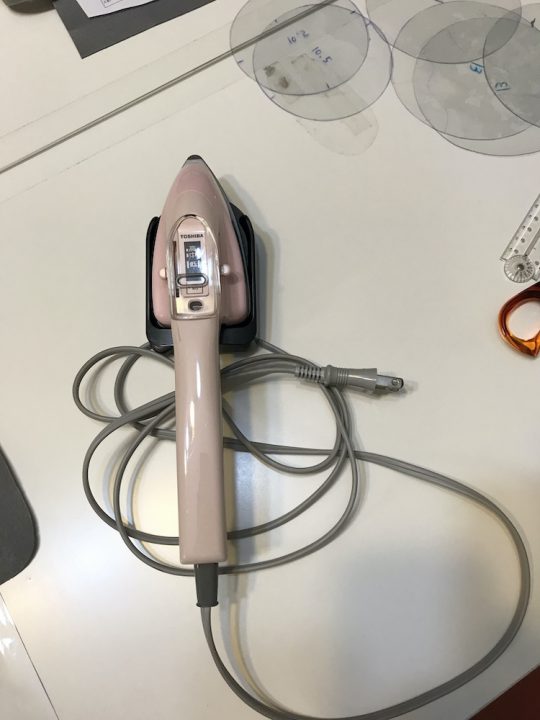

あえてあげれば、

”裁縫こて”。

仕上げ作業に必要不可欠な大切な道具ですが、近年使う人も少ないのか、

生産中止になり数年後にちょっと再生産され、最近また生産中止になりました。

壊れたらどうしよう、、、と今から心配です。

パナソニックさん、東芝さん、

お願いです、作り続けてください。

Q3

IZOOMIさんが、コロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

カナダのノヴァスコシア。

”幸せの絵の具”という映画を見て、行ってみたくなりました。

でもここでなくてもいいのかもしれないです。

どこか遠くで、何にもないような(でも全てがあるような)ところに行って、

ただただ風景を見て過ごしたいだけなような気もします。

IZOOMさんが作られたフェルトのスナフキン帽子、私は今も愛用していて、工房からの風でもよくかぶっています。

現在は、服への展開など、羊毛を素材に広やかなものづくりを進めるIZOOMIさんですが、

今回は「羊毛画」に絞って展示されるとのことです。

IZOOMさんのブースは、花壇の奥のテント。

お庭をぐるりと巡りながら、羊毛画の世界を堪能ください。

IZOOMIさんのホームページはこちらです。

→ click

asaさん(布バッグ)

Q1

東京都で天然素材でバッグを作るasaさん、「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A1

手編みしたジュートのかごとリネンやコットン生地を組み合わせたバッグを出品いたします。

今年の夏にかごを柿渋染めしたバッグもお持ちします。

染める前と後の質感の違いも是非実際に触れてみて頂けたらと思います。

どちらも経年変化をお楽しみいただけます。

Q2

asaさんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

かぎ針です。

私の場合ジュートのかごは、毛糸のようにすいすいと編み進めることはなく、きつくギュッと編んでいきます。

一針、二針、編んでは指を休ませます。

そのように編むので、かぎ針にはとても負荷が掛かります。

色々なかぎ針を試しましたが、竹製はすぐに折れてしまい、金属製でも使っていくうちに金属部分が折れてしまいました。

現在使用しているかぎ針も金属部分がグリップから抜けてしまうのですが、針の形は手に馴染んでとても編みやすいので、

金属に溝を掘り、強力な接着剤でしっかりと固定し直して、繰り返し使用しています。

Q3

asaさんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

もともと人混みが苦手でして、家族で公園や川に行くことが好きなタイプですので、ぱっと浮かばなかったのですが、

自粛中会えなかった友人たちとマスクを外して居心地の良いカフェで沢山おしゃべりしたいです!

それと家族と両親と温泉旅行に行って、コロナ疲れを癒したいですね。

asaさんの出展場所は、galleryらふとを正面にした神社の手前。

ホームページはこちらになります。

→ click

森下綾さん(木工)

Q1

森下綾さんは、今回の「工房からの風」に、どのような作品を出品なさいますか?

A2

杉角材を寄木にしてくり抜いた器をメインに、杉の一木から削った大きめの器も出品します。

出品する器は全て杉材に漆塗装をしたものになります。

Q2

森下綾さんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

掃除用具、特に掃除機と小さな手箒でしょうか。

小さな工房かつ換気が悪いため、これがないとすぐに埃まみれです。

A3

様々な森を訪れたいです。

森下綾さんの出展場所は、入り口入って右手。

銀座アスターを背中に、お庭を見渡す場所です。

ホームページはこちらになります。

→ click

hoshirou さん(木工)

hoshirouという屋号を持つ木工の高橋裕也さんからのメッセージです。

A1

hoshirou さん、工房からの風にはどのような作品を出品くださいますか?

Q1

木のもつ、色合い、香り、質感やその変化を楽しんで頂けるようなつくりを心掛けております。

ハンガー 、木ヘラ、カッティングボードなど中心に出品します。

主催者さまのご好意により、家具を持参します。

今回に合わせて製作したテーブルや、以前製作した作品など持参していく予定です。

ブース内の空間も楽しんで頂けたら嬉しいく思います。

屋号としているhoshirouですが、保精郎という字を書きます。

モノづくりに携わっていた両祖父が、それぞれ『保七』と『精一郎』という名前でした。

モノづくりの道に進んだことで、あやかり名付けました。

最初はどうかな?と思いましたが、以外と印象に残るみたいで助かっております。

Q2

hoshirou さんが「工房」で特に大切にしている道具をひとつ教えてください。

A2

道具はどれも大切にしている方かと思います。

引退された方や、ご家族のご好意によりやってきた道具が比較的に多いもので、迷います…

強いて言えば、祖父が使用していた砥石ですかね。

使い切りましたけど。

Q3

hoshirou さんがコロナ禍のあと、訪ねてみたい場所を教えてください。

A3

その時に思った場所に行きたいです。

千葉県在住の高橋さん。

工藝作家というよりは、よい意味で職人さんとしてのお仕事だったと思うのですが、

「工房からの風」への出展を機に、そのお仕事が広がっていくとよいですね。

じっくり『hoshirou』ならではのものづくりが展開されますように。

hoshirouさんのブースは、galleryらふとに近い花壇の近く。

什器の多くも自作の家具とのことですので、什器もぜひご覧になってみてください。

hoshirouさんのホームページはこちらです。

→ click