-

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

director's voice

コメントする

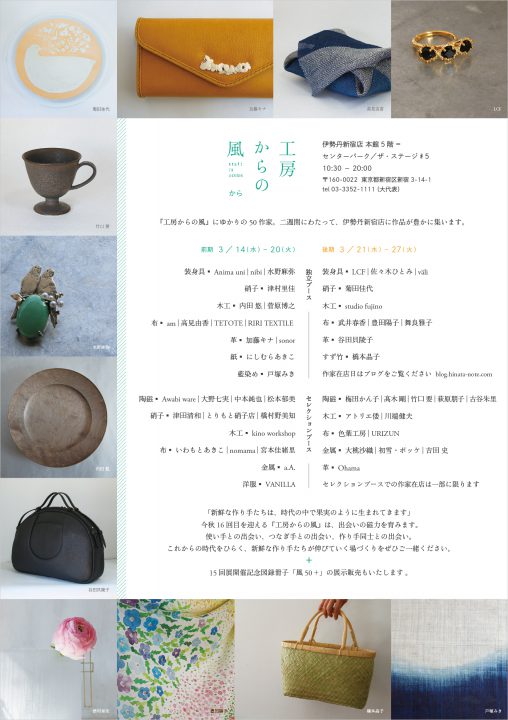

伊勢丹新宿店での催事

昨年に続き、今年も伊勢丹新宿店で展示販売会を開きます。

ご来場をお待ちしています!

2018「工房からの風から」展

前期 3/14 (水) - 20 (火)

後期 3/21 (水・祝) - 27 (火)

伊勢丹新宿店 本館5階 =

センターパーク/ザ・ステージ♯5

10:30 - 20:00

『工房からの風』にゆかりの50作家。

二週間にわたって、伊勢丹新宿店に作品が豊かに集います。

前期 3/14 (水) - 20 (火)

〈独立ブース〉

装身具▪ Anima uni | nibi | 水野麻弥

硝子▪ 津村里佳

木工▪ 内田 悠 | 菅原博之

布▪ am | 高見由香 | TETOTE | RIRI TEXTILE

革▪ 加藤キナ | sonor

紙▪ にしむらあきこ

藍染め▪ 戸塚みき

〈セレクションブース〉

陶磁▪ Awabi ware | 大野七実 | 中本純也 | 松本郁美

硝子▪ 津田清和 | とりもと硝子店 | 橋村野美知

木工▪ kino workshop

布▪ いわもとあきこ | nomama | 宮本佳緒里

金属▪ a.A.

洋服▪ VANILLA

後期 3/21 (水) - 27 (火)

〈独立ブース〉

装身具▪ LCF | 佐々木ひとみ | väli

硝子▪ 菊田佳代

木工▪ studio fujino

布▪ 武井春香 | 豊田陽子 | 舞良雅子

革▪ 谷田貝陵子

すず竹▪ 橋本晶子

〈セレクションブース〉

陶磁▪ 梅田かん子 | 髙木 剛 | 竹口 要 | 萩原朋子 | 古谷朱里

木工▪ アトリエ倭 | 川端健夫

布▪ 色葉工房 | URIZUN

金属▪ 大桃沙織 | 初雪・ポッケ | 吉田 史

革▪ Ohama

15 回展開催記念図録冊子「風50+」の展示販売もいたします 。

◯ 独立ブースでは、多くの作家が在店して広やかな作品群からご紹介します。

◯ セレクションブースでは作品アイテムを絞ってご紹介します。

尚、作家在店は一部に限ります。

◯ 作品には数の限りがございます。売切れの節はご容赦くださいませ。

〈Event〉

▪ 3/14(水)10:30 – 12:30 大野八生・ライブペインティング

▪ 3/16(金)宮本佳緒里・縫う、つなぐ-がまぐちづくりワークショップ

①11:00 – 13:00 ②15:00 – 17:00 定員各4 名様 参加費3800 円(税込)

ご予約は、 3/9(金)~ 03-3352-1111にて承ります。

(大代表・本館5階 = センターパーク/ザ・ステージ♯5)

定員に達しましたので、キャンセル待ちを含め、お申し込みを締め切りました。

たくさんのご応募をありがとうございました。

▪ 3/17(土)14:30 – 15:00 ディレクター稲垣早苗×出展作家・ギャラリートークⅠ

▪ 3/24(土)14:30 – 15:00 ディレクター稲垣早苗×出展作家・ギャラリートークⅡ

プレス/らふと

コメントする

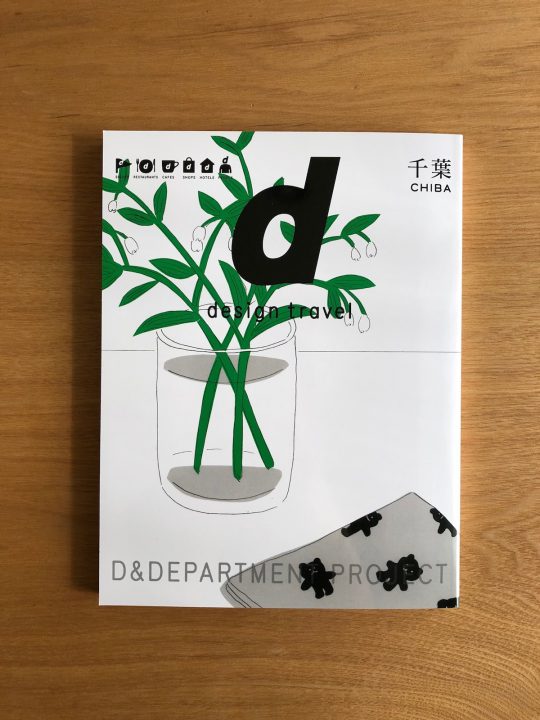

d design travel CHIBA

D&DEPARTMENT PROJECT 刊

d design travel CHIBA にて、

工房からの風、galleryらふとをご紹介いただきました。

デザインの目線をもって、

編集部の方がその土地に暮らす様にして作られるトラベルガイド『d design travel』 。

実際に、編集者さんは制作期間中度々足を運んでくださり、

編集部日記などにまとめてくださいました。

私も編集者さんとのお話を通して、

編集方針にも掲げられた「ロングライフデザイン」という視点から見た

工房からの風やらふととはどんな輪郭や色をもったものなのか、

考える機会にもなりました。

ふと仰ってくださった、

「その土地の記憶を伝えていくスペースがあるというのは、いいことですよね」

という言葉もこの冬ずっと頭に残っていました。

毛織物工場だった場所では今、庭がうまれ、工芸作家たちが集っている。

そのことがこの土地の記憶の層に積み重なっていくのだなと。

『d design travel』は47都道府県が1冊ずつ特集され、千葉号は23冊目にあたります。

美術館、建築、美味、人など、魅力的な千葉県のデザインが詰まった一冊です。

毎年工房からの風に出展くださる寺田本家さんも。

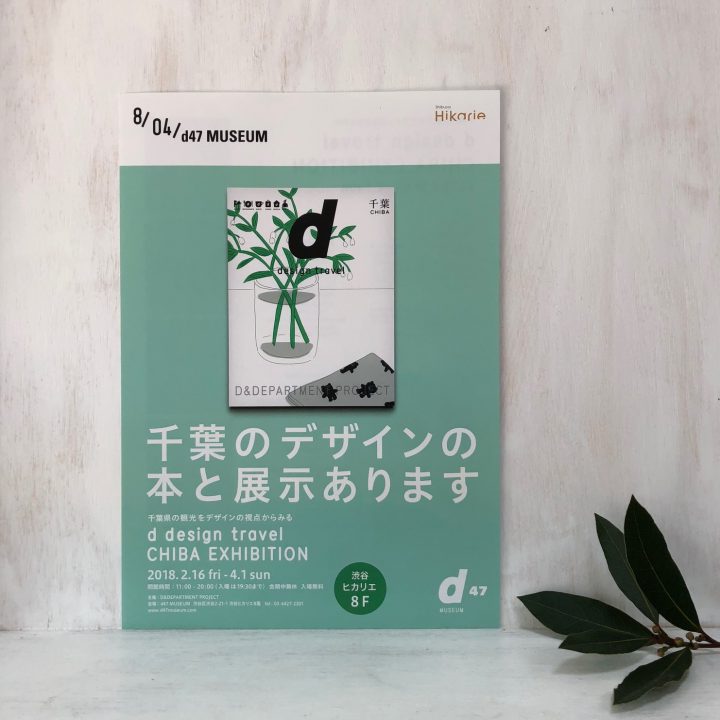

渋谷ヒカリエ 8F d47 MUSEUMでは

d design travel CHIBA EXHIBITION もはじまりました。

工房からの風も、関連書籍などを展示させていただいています。

同じフロアのダイニングでのお楽しみは、

千葉の食材を味わえる「千葉定食(寺田本家さんの日本酒つき!)」。

記念イベントもさまざまにありますよ。

詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.d-department.com/jp/d-design-travel/chiba

galleryらふとは、

2013年発行 沖縄特集号の巻末「47 REASONS TO TRAVEL IN JAPAN」でも

ご紹介いただいています。

あわせてぜひご覧ください。

続けていることで、ふたたびご紹介くださる日が巡ってきたことを

とても嬉しく思います。

(galleryらふと 宇佐美智子)

・3/1 追記

明日、3/2 より全国発売です。

d design travel CHIBA EXHIBITIONでは、

本に登場した場所で実際に使われている道具や家具、愛読書や印刷物などが並び、

その場所の空気感と刻まれた時間がダイナミックに伝わってきます。

読んで、観て、千葉のデザインを巡る旅へ!

ワークショップ/らふと

コメントする

2/10 わたしに嬉しい薬膳茶 ご予約の皆様へ

わたしに嬉しい薬膳茶 ご参加ご予約の皆様へ

2月10日(土) ncafe+tsubomiさんによるワークショップ

「わたしに嬉しい薬膳茶」は予定通りに開催いたします。

白梅咲くらふとにてお待ちしております。

庭日誌

コメントする

2/3(土)と5(月)のお庭はお休みです

庭人の皆様へ

2/3(土)と5(月)のお庭は、

雪どけのぬかるみと寒波到来のため、お休みとさせていただきます。

ご予定くださっていた庭人さん、ありがとうございました。

どうぞあたたかくしてお過ごしください。

ワークショップ/らふと

コメントする

1/27 小屋に集って味噌仕込み予約の皆様へ

小屋に集って味噌仕込み ご参加ご予約の皆様へ

1月27日(土) galleryらふとのワークショップ

「小屋に集って味噌仕込み」は予定通りに開催いたします。

大豆ほかほか炊きあがりました。

フレッシュな糀もご用意しております。

白梅咲き初めらふとにてお待ちしております。

ワークショップ/らふと

コメントする

らふとのワークショップ

らふと、冬から春のワークショップのご案内です。

○ご応募は、HP お申し込みフォームから承ります。

[ 受付期間 ] 受付終了しました。ありがとうございました。

第一次 : 1/8 (月祝) 10時~10 (水) 12時

この期間は、お一人様ひとつの催事のみ受付いたします。

応募多数の場合は抽選となります。

第二次 : 1/11 (木) 10時~

定員に空きのある催事は先着順に承ります。

複数の催事へのお申し込みも承ります。

1/10 15:30追記

第一次受付期間にお申込みいただきました皆様には、

ご参加についてのメールをお送りさせていただきました。

未着の方がいらっしゃいましたら、お問い合わせをお願いいたします。

———————————————————————–

■1/27 (土) 「小屋に集って味噌仕込み」

案内役:galleryらふと

13時~15時

定員 10名 会費 2800円 → 受付終了しました

今年もこの季節が巡ってきました。

梅の花蕾ふくらむ庭の小屋の中、ほかほかと輪になって味噌仕込みの会です。

米糀仕込み味噌 1.5kg お持ち帰り。

熟成させて、秋には新味噌が出来上がります。

■2/10 (土) 「茶と果 − わたしに嬉しい薬膳茶」

講師:ncafe+tsubomi

第1回:10時半~12時半 → 受付終了しました

第2回:14時~16時 → 受付終了しました

定員 各回6名様 会費 4300円

果実の恵みや和洋ハーブをとりいれた健やかな暮らしを実践する

ncafe+tsubomi 峰島直美さん(国際中医薬膳師)による、薬膳茶に親しむ会です。

— ひとつ前の季節に、次にやってくる季節の養生をしましょう。

春は、芽吹きの時。

心地よい気候とはうらはらに

気が高ぶったり、心身が不安定になりがちです。

のびのび、すこやかな春を迎えるための準備をご一緒に。 ncafe+tsubomi —

茶:

薬膳茶の基本講座と、ご自身の体調に合わせた薬膳茶ブレンド、テイスティング。

春に向けての養生、体づくりに。

葉、花、果実などの彩りが目にも嬉しい時間です。

らふとのローズマリー、レモングラスもご用意します。

果:

果実の恵み。

ご家族の農園の苺と、ハーブをあわせたデザートをお召し上がりいただきます。

・ご妊娠中の方はお体に合わないハーブもありますので、

事前にお申し出くださいますようお願いいたします。

・デザートづくりの実習はありません。

■3/31 (土)・4 /1 (日)「はじまりの時刻(とき)− 桜の時計づくり」

講師:アトリエ倭

定員 各回4名様 会費 5000円

3/31 (土)

第1回:10時~13時 → 受付終了しました

第2回:14時半~17時半 → 受付終了しました

4/1 (日)

第1回:10時~13時 → 受付終了しました

第2回:14時半~17時半 → 受付終了しました

建具職人として腕を磨いた木工ユニット、アトリエ倭さんによるワークショップ。

新生活のはじまりにあわせて壁掛け時計をつくります。

2種の木を組み合わせて作る文字盤は、

カンナやヤスリで削ってオリジナルに仕上げましょう。

時を示す針はニッケ鎮守の杜に育つ桜の剪定枝。

何かに生まれ変わる時を待っていた枝に、

アトリエ倭さんが息をふきこんでくださいました。

はじまりの時を刻む日を、春、桜の庭で。

大きさ:最大幅 約13cm

樹種:

文字盤/メープル・ウォルナット

針/ニッケ鎮守の杜の桜

・文字盤は6枚のパーツに分かれています。

6枚のパーツの樹種組み合わせと並べ方は自由です。

(ご参加者様には事前にご希望の樹種をお伺いします。

「メープル(白)〇枚、ウォルナット(こげ茶)〇枚」

例えば、各3枚ずつ、全部白(メープル)なども承ります。

詳しくはご参加決定時のメールでもご案内いたします。)

・針は桜の樹皮の色(濃茶)1色となります。

・掛け方は上の a,b の2パターンのうちいずれかを当日お選びください。

・角の丸み、溝やホールを入れるなどのデザインも当日、

アトリエ倭さんとご相談しながらお好みに仕上げていただきます。

アトリエ倭:

「ものがたりのあるプロダクト」がテーマの木工ユニット。

木のおもちゃ、iPhoneスピーカー、オーダーメイドスツールなどの小家具、

他多数制作。

使う人と木を結ぶアイディアから生み出されたデザインと、

そのデザインをかたちにする手仕事の確かさが美しく重ねられています。

工房からの風のワークショップでは、

お子さまから大人まで共に木工に親しむ光景も恒例となりました。

———————————————————————–

◯ご応募は、HPお問い合わせフォームから承ります。

◯全て大人向けワークショップとさせていただきます。

また、小さなスペースでの開催となるため、

大人・お子さま共にご見学をお受けすることができません。

ご理解とご了承の程、何卒お願いいたします。

◯定員に満たなかった場合、開催を見送ることがございます。予めご了承くださいませ。

[ 受付期間 ] 受付終了しました。ありがとうございました。

第一次 : 1/8 (月祝) 10時~10 (水) 12時

この期間は、お一人様ひとつの催事のみ受付いたします。

応募多数の場合は抽選となります。

第二次 : 1/11 (木) 10時~

定員に空きのある催事は先着順に承ります。

(複数の催事へのお申し込みも承ります。)

皆様へのお知らせ/らふと

コメントする

2017

2017年galleryらふとの催事はすべて終了しました。

展覧会やワークショップなどらふとでのひとときをお過ごしいただけました皆様、

ご遠方からもお心を寄せてくださいました皆様へ御礼申し上げます。

工房からの風は第15回開催、風50+、グッドデザイン賞受賞と、記念の年になりました。

想いをつなげて、工芸、手仕事をめぐっての幸せな時間が積み重なる場となれればと思います。

来年度へ向けても新たなスタートをきりました。

らふとは来年1月から4月初めにかけてワークショップのみのオープンとなります。

ワークショップは年賀状と年明けのWEBにてご案内いたします。

写真は先日の大野八生さんとの「クリスマスのしたく」でお客様が編まれたリース。

手仕事の庭の藤蔓がいかされ、まるで花籠のようでした。

皆様どうぞあたたかなクリスマスをお迎えください。

◯

らふとからの年賀状ご希望の方がいらっしゃいましたら、

お問い合わせフォームよりお名前、ご送付先をお知らせくださいませ。

ワークショップ/らふと

コメントする

12/16 クリスマスのしたく ご予約の皆様へ

12/16(土)

大野八生さんによるワークショップ

「クリスマスのしたく」は予定通りに開催をいたします。

大野さんセレクトの植物と、大野さんのお庭から来た植物(スペシャル!)、

手仕事の庭のハーブなど合わせて30種程がたっぷり並びました。

静かで、爽やかな、よい香りです。

準備をしながら、

また今年も皆様とこの日を迎えられることへの感謝の気持ちで満たされました。

ふかぶかと。

それでは、ご予約の皆様のお越しをお待ちしております。