-

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

director's voice

コメントする

木と漆 万緑さんから

ニッケ鎮守の杜に入って、右側の桜の木の下に建つ4基のテント。

おりひめ神社側の端で展示をされた「木と漆 万緑」さんからの言葉のかけらをお届けします。

昨夜に無事に福井県に帰り着くことができました。

寝入るこどもたちに身を寄せながらこのメールを書いています。

工房からの風へ応募すると決め、郵便局に応募資料を持って行ったあの日から、もう工房からの風が始まっていたんだと改めて感じております。

もちろん当日2日間のために準備を進めてきたのですが、作品を作る時間も什器や価格について考える時間も、ミーティングへ参加することやブログの文章を書くことなどの工房からの風に携わること全てが大小関係なく当日2日間と同じく価値のあることであり、何にも変えがたい経験をさせていただいたと感じました。

そしてそれは会期が終わってからも、私が作り手である限りずっと続く糧の源のようなものを与えていただいた感覚を持ちました。

稲垣さんを始め、事務局スタッフの皆さま、風人の皆さま、庭人の皆さま、運営・設営に携わってくださった皆さま、そしてお客様に、言葉ではいい尽くせない感謝を感じております。

ここまで連れてきてくださり心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

この経験を通して、私に何が足りないかを冷静に見つめることができ、物を作って対価を得るということを私の人生にリアリティを持って取り込んでいきたいと思います。

澄んだ心で制作ができるように生涯務めてまいります。

大変お世話になりました。

本当にありがとうございます。

木と漆 万緑

木工、挽き物の技術を真剣に学び、その先に迷い、考えたぬいた先にたどり着いた、この木地人形。

愛らしいからこそ、易しく捉えられてしまうこともあるかもしれませんが、原点の想いを曇らせずに、志高く、ぜひご自身の望む世界に向かって、この木地人形を櫂として進んでいただきたいと願っています。

『物を作って対価を得るということを私の人生にリアリティを持って取り込んでいきたいと思います。

澄んだ心で制作ができるように生涯務めてまいります。』

その気持ちがきっと、万緑さんが幸せな気持ちでいられる世界へと連れて行ってくれることでしょう。

木と漆 万緑 さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

石井宏治さんから

コルトン広場、モニュメント周りのテントで木工作品を展示していた石井宏治さんからのメールを一部お伝えします。

ちょっと、長いですけれど!文章は息遣いですので、センテンスはそのままにお届けしますね。

日曜日の終了後は周りの方々の助けもあり、無事搬出し帰路に着くことができました。

仕事場を片付けたり、気持ちの整理もしつつまだまとまらない心境ではありますが、

お礼と今日に至るまでの自身の感想をお伝えさせていただきます。

近くに住んでいることもあり、ニッケコルトンプラザには幼少期から馴染みがありました。

ものづくりを志したころから「工房からの風」の存在を知り、かれこれ10年以上毎年楽しみに伺っておりました。

各分野で活躍されている好きな作家さん方がこれまで出展されたきたことや、尊敬する方から「工房からの風」の出展が契機になったと教えていただくことがあり、自分にとって一つの目標でした。

今年になり、ようやく自分の制作環境が整ってきたことと、

制作の幅をより広げて自由に作りたい意欲、

作品を見ていただける機会が欲しいといった気持ちが重なり挑戦しようと思いました。

応募用紙に向かうものの、シンプルな問いかけに対する自分の答えを出すのは簡単なことではなく、作品写真の用意も含めて期日のギリギリまで取り掛かり速達で応募したのを覚えています。

自分で振り返っても支離滅裂な内容になってしまったと意気消沈していたのですが、

封筒が届き、恐々開封すると参加できるということで、本当にその時は光が差し込んできたようなひとつ道が開けたような喜びがありました。

それと同時にここで自分はやるぞ!という前向きな気持ちと同時についに出られることの重圧も感じました。

5月に最初のミーティングがあり、まだ先のことと思っていた10月の開催に対して意識が変わり、今のうちにやり始めないといけないという気持ちになったことと、その日のお話しでの気付きは大きかったです。

特に、自分の真ん中の仕事をするというお話しは今でもとても響いています。

また他の出展者の方々や風人さんとの出会いから学び得るものも多いということを知りました。

夏にしていただいた個人ミーティングでは作家として立つことについてご教示いただき、

作家性ということに深く悩みながらも一つでも自分らしいものを作りたいと思い制作を続けました。

出展に向けての制作をはじめてからこれまでに経験がないほどに数を作りました。

定番化していきたいものは常々ブラッシュアップしつつ、挑戦したいものをひとつひとつかたちにしていくという最中に、自分は作るほどに見えてくることがある状態であることをはっきりと認識しました。

失敗したとしても何かしら自分に返ってくると思えてそれまでに手を出せなかったことに取り組むことができました。

不思議と皿で得た感覚がスプーンに活きてきたりといったような制作に良い循環ができたことは初めての経験でした。

出展も近づいたころはブログへの寄稿もはじまり、文章と写真で自分が表現する機会ができました。

慣れないことで難しかったのですが、限定ブログで事前に取り組んでいたおかげもあり期日が迫る中でも前向きに取り組めましたし、ブログで頂いたコメントがとても励みになりました。

これまでSNSで発信することに苦手意識があったのですが、集中して制作に取り組む時間を取れたことからもっと発信していきたい気持ちになり、やってみると見てくれている人の存在がまた励みとなり、より良いものを作ろうという意識になるといったとても良い循環が自分の中にできました。

始まると、よく見ていただけるお客様が多くて、購入していただく方で何度も立ち寄ってはじっくり見てという方が多くいらっしゃいました。

そういう方とのやりとりや、お持ち帰りいただけることはとても嬉しかったです。

自分の中にできた良い循環が表に出せたら良いなと思っていたのですが、むしろお客様含めてスタッフの方々、風人さんの方々からどんどん良い循環をいただいているような感覚でした。

出展を終えた今の実感では、何かが確実に自分の中で変わったようで長年凝り固まっていたものが解きほぐされたような感じを覚えます。

工房からの風当日はもちろん、周りの方々の生き生きとした様子のおかげだと思います。

お庭が素敵なことはわかっていたつもりでしたが、庭人さんからの草花や実は展示をとても豊かにしてくれましたし、持ち帰らせていただいてから生活に潤いがあって、具象としてこれまでの実りがここにあるような嬉しい気持ちです。

いただいた良い循環が絶えないようにこれから活動できたらと思っています。

長く続いている工房からの風の営みに参加でき、より知れたことが嬉しく、感謝しています。

大変お世話になり、ありがとうございました。

石井宏治

長く綴ってくださったのは、時の流れのままに、石井さんご自身の心の軌跡を伝えたいと思ってくださったからだと思います。

出展作家の中には、共感される方、多いのではないでしょうか。

また、お客様からすると、「こんな風な時をたどって、あの場所に立つ作家さんもいるんだなぁー」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

『 自分の中にできた良い循環が表に出せたら良いなと思っていたのですが、むしろお客様含めてスタッフの方々、風人さんの方々からどんどん良い循環をいただいているような感覚でした。』

『 出展を終えた今の実感では、何かが確実に自分の中で変わったようで長年凝り固まっていたものが解きほぐされたような感じを覚えます。

工房からの風当日はもちろん、周りの方々の生き生きとした様子のおかげだと思います。』

よきものの循環。

つくり手同士はもちろん、お客様も交えての。

そんな場と時でありたいと願っています。

石井さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

玉置久実さんから

ニッケ鎮守の杜に入って、右方に進んですぐ。

いつもたくさんの人が真鍮など金属の輝きを囲んでいました。

玉置久実さんからの凪ぐ浜の宝物です。

本当に楽しい2日間でした。

自分にに向き合い悩み続けた濃厚な半年間でした。

結果答えは出ず、まとまってなくてもいい、やりたいことを精いっぱいやろう!がとりあえずの目標でした。

やりたいことを詰め込んだだけに開催が近づくにつれ、

受け入れられるのか、まとまりがなさ過ぎて見てもらえないのではないかと緊張と不安が大きくなり、

出展から逃げようかとも思いました。

2日間はアッという間でした。

特に初日の前半は時間を見る余裕もなく、捌いている感が出てしまっていたのではないかと反省を上げればきりがありません。

ただお客様がとてもあたたかかった!

・・・

こんなにも悩みながら制作した期間はありませんでした。

それもこれも1回目のミーティングの稲垣さんの

「自身の真ん中にあることをやってください」

という言葉から始まりました。

つらかったですが、得たものも大きかったです。

自分の真ん中はまだはっきりとは見えませんが、やりたいことを詰め込んだ今回の展示で見えたことは、

これをやったら私の作品ではなくなるということをやらないことです。

やりたいことはいっぱいあるのですが、そのなかでもやらないことをぶれずにできたら真ん中もだんだん決まってくるのかなと思います。

長くなり申し訳ありません。

書きたいことはまだまだありますがまとまりきりません。

挑戦の機会と心地よい空間を準備、運営くださった稲垣さん、スタッフの皆さん、風人さん本当にありがとうございました。

皆さんに支えられた2日間でした。

感謝は言い尽くせないです。

まだまだ余韻に浸っておりますが、明日からまた制作再開です。

工房からの風へまた応募します。

ありがとうございました!!!

『これをやったら私の作品ではなくなるということをやらないことです。

やりたいことはいっぱいあるのですが、そのなかでもやらないことをぶれずにできたら真ん中もだんだん決まってくるのかなと思います。』

つらかった!って、なんだかごめんなさい、ですねーー(苦笑)

他の方々からも、5月にお伝えした「自分のまん中のことをしてください」という言葉が、印象的だったようです。

それほど、自分のまん中のことって、見失ってしまったり、わからなくなってしまうものなのかもしれませんね。

もちろん、まん中だけがよくて必要なわけではありませんから、それだけをしてください、と言っているのではないのです。

周辺のこと、寄り道、あれこれ。

みんな愛おしい時間や行為ですね。

でも、まんなかが隠れっぱなしだったり、曇ってしまったら、きっと作り手としてはしんどくなってしまう。

そんなことも思います。

やりたくないことをやらないという選択に進んだ玉置さん。

ご自身でも驚くほどの成果を抱えて、帰路に就かれたようですね。

挑戦の機会と心地よい空間。

その時空を心において、ぜひ制作を高めていただきたいと思います。

玉置久実さんの開催前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

本間あずささんから

ほうきの吉田慎司さんは風人さん10年選手!(笑)ですが、

一年目の本間あずささん(手製本)からもメッセージをいただきましたので、

もうおひとり風人さんからの「凪ぐ浜の宝物」の言葉をお届けします。

今年の工房からの風では、大変お世話になりました。

稲垣さんはじめ、宇佐美さん、八生さん、庭人さんたちが、長い時間をかけて育んできたお庭の恵みを『鎮守の杜の色暦』という本の形、

そして、二日間だけの展示空間に現せたこと、とても光栄に思います。

お庭の草木と染め布が揺れる木漏れ日のパッサージュ…

お客様皆さん、植物の香りと布の柔らかさに触れて楽しんでおられました。

何より、過去最高の美しさのお庭が、この場を祝福してくれていたように感じます。

異なる手仕事ながら、RIRIさんの染織と手製本は同じ「糸」を通じて繋がっていると発見したことも、嬉しい気付きでした。

宇佐美さんと詩やことばを手がかりに構想を練った時間も、愛おしいものでした。

準備や撮影を通じての風人の皆さんとの関わり、手仕事のジャンルを超えたつながりが、これほど嬉しいものとは、自分でも驚いています。

この「工房からの風」の場では、誰もが自分の手仕事に対する誇りをしっかりと胸に抱き、

普段の制作の困難は少し側に置いて、作ることで生きるという矜持を、爽やかに交換し合っている。

そんな温かな空気を、いつもながら、今年はよりしっかりと、感じることができました。

風人さん、スタッフの方々の手仕事への深い信頼に裏打ちされた、「舞台を整える」思い。

その安心感があるからこそ、胸を張って出展することができていたのだなと、今あらためて思います。

手製本は、記憶をとじこめる、「記憶の箱」なんだなという役割も、深い実感を持って、再認識しました。

形は違えど、hyakkaさんの映像もたしかな記憶の箱、ですね。

工房からの風の歴史を伝えていくという、新たな時系列に進んでいるようにも感じます。

まとまりませんが、、

今年もこの場を作ってくださったこと、関わらせてくださったことに、最上級の感謝を込めて。

二日間だけの夢の工芸村を離れて、日常の仕事に戻って行きますが、この時間が、今後の制作の確かな糧になると信じています。

大変お疲れ様でした。

またお会いできる日まで、

どうぞお体に気をつけて、お過ごしください。

空想製本屋 / atelier bōc

本間あずさ

『この「工房からの風」の場では、誰もが自分の手仕事に対する誇りをしっかりと胸に抱き、

普段の制作の困難は少し側に置いて、作ることで生きるという矜持を、爽やかに交換し合っている。』

『風人さん、スタッフの方々の手仕事への深い信頼に裏打ちされた、「舞台を整える」思い。

その安心感があるからこそ、胸を張って出展することができていたのだ』

『工房からの風の歴史を伝えていくという、新たな時系列に進んでいるようにも感じます。』

初めて「風人」として、企画運営に加わった本間あずささんの感覚に対して正確な言葉ですね。

「鎮守の杜の色暦」は、これで終わりではなく、お庭の営みと共に続いていきます。

本間さんもそうですが、今回心に響いてくださった方々には、これからもぜひ見守っていただければと願っています。

「工房からの風」と共に。

director's voice

コメントする

凪ぐ浜の宝物:吉田慎司さんから

第21回工房からの風

お陰様で無事終了させていただきました。

関わる全ての方へ、心より感謝申し上げます。

初日の晴天。

2日目の早朝の小雨。

けれど、開場10分前には雨は上がり、雨粒のあとの光で、お庭の光景が夢のように美しかったのです。

慌ただしく雨対策をして、ドキドキもしましたが、過ぎてしまえば天の恵みのようでした。

年月の中で関わる人たちの想いと手が重なって作られた楽園のような庭。

その庭を巡って繰り広げられた手しごと、工藝の祝祭。

翌月曜日。

穏やかな晴天で、テント撤収もスムーズに進めていただけました。

夢のあと。

毎年恒例となった出展作家からの開催後に頂戴したメール。

作家に許可をいただき、一部公開をしていきますね。

嵐の後、凪いだ浜辺に散らばり輝く宝物のような想いと言葉。

共に感じて、しばしその余韻を味わっていただければと願います。

まずは、風人さんから場の(浜辺の)ウォーミングアップ。

箒の吉田慎司さんからの言葉です。

準備含め3日間、誠にありがとうございました!!

少し雨でドキドキすることもありましたが、これまでになく、穏やかな気持ちで帰路に就いた気がします。

・・・

・・・

今回は、語りきれないほど、個人的な実りが大きくありました。

何故、ここまで工房からの風に思いを募らせて来たのか、庭に共感を得てきていたのかが、動画の制作や対話の中で見えてきたんですよね。

手仕事、庭仕事、生きること、どれも循環の中にあって、自然の力を受け取り、自らの実りを還しながら土が肥沃になり、成長していくという自然観、工芸観を実感する機会となりました。

十五年以上仕事を続けてきた中での解答に近い感があり、嬉しくて語りすぎてしまいました。

ちょっと、完成させた宿題を嬉しくて皆に見せびらかしている感もあり(笑)少し反省もしましたが、何人かの庭人の方に、庭の在り方がいかに手仕事と繋がり、支えとなっているかをお伝えできたことは嬉しかったです。

穏やかな気持ちの中で、人生の杖になるような回答を受け取ることもすごいことなのですが、根が固まったならば、葉を伸ばし、世界と交わり与える番なのだとも思います。

今回出展の皆様同様、新芽の気持ちで!仕事や、風人としての行動を、世界に還元していければと思っています!

より、おおきな視野を得られたことで、どんなことも無駄にはならない、必ず未来に繋がっている実感を得られたような・・・。

より足を強く踏み込み、歩く気概を得られた気持ちです。

これだけ仕事をしてきて、心機一転!と思える機会をもらえることもありがたいです。

・・・

何より、満たされた顔もちの作家さんを見送れたこと、無事にこの場所が続いたことが幸せです!

風人のみんなにも、心より尊敬と感謝を込めて。

吉田慎司 拝

『手仕事、庭仕事、生きること、どれも循環の中にあって、自然の力を受け取り、自らの実りを還しながら土が肥沃になり、成長していくという自然観、工芸観を実感』

『根が固まったならば、葉を伸ばし、世界と交わり与える番』

風人さんとして、出展作家をサポートしながら、自らの思考を深めて実践につなげていく。

吉田さんならではのすばらしい関わり方なのだと思います。

大きな波が去ったあと、鎮まった心にキラキラと輝く想い、言葉をしばらくこの場からお届けします。

director's voice

コメントする

風の奥行き

心地よい秋晴れの中、初日を終えました。

大野八生さんと庭人さんが整えてくださった庭の草花が、各ブースにその名の通り「花を添え」ています。

出展作家、来場者の方々、交友が育まれています。

29日日曜日、10時~16時

会場を整え、皆様のご来場をお待ちしています。

:::

director’s voice

ニッケ鎮守の杜、花壇の奥では、「風人からの風」と「鎮守の杜の色暦」という企画テントがあります。

奥まっているので、見逃された方もいらっしゃるかもしれませんが、来られた方は皆さん長くゆっくりご覧くださる充実のブースです。

工藝作家(風人さん)による、木工や陶芸、箒づくり、草木染のデモンストレーション。

オリジナル映像放映(作家の工房での制作光景)。

本日日曜日14:30から小一時間には、

風人さんを代表して、岡林厚志さん(hyakka)×吉田慎司さん×ディレクーの稲垣のトークイベントも行います。

「工房からの風」の奥行きにあるだろう豊かなものを、皆さんと共に紡ぎだせる時間にしたいと思います。

お越しをお待ちしております。

(風人テント・花壇の奥です)

director's voice

コメントする

ハレの日へ

前日の準備が整いました。

北海道からの坂田琢磨さん

沖縄からのnikadoriさんも、無事到着!

風人さんたちは、出展作家さんたちのサポートをしつつ、風人からの風テント、素材の学校テント、鎮守の杜の色暦テント、万華鏡WSテントづくりに勤しんでくださいました。

庭人さんと大野八生さんは、明日の朝、出展作家さんにお配りするお庭の恵みつくりに終日励んでくだって。

なんといっても、プロの水きり!による草花ですので、持ちもよいのです。

お庭の草花をお配りできるクラフトフェア、野外展ができること、幸せです。

季節の巡りなので、こればかりは思うようにならないのですが、今年の「工房からの風」は、史上最高!お庭の草花がきれいです。

ちょうど、お花の咲き加減が美しく。

7月、8月、9月、そして今日!と撮影してきたお庭の映像(約5分)も公開しましたので、ぜひご覧ください。

→ click

この日のために惜しみなく準備された50の個展!の集積と惜しみなく準備に励むことができた「第21回 工房からの風」。

工藝、クラフトに関心がある方はもちろんですが、そうではない方も不思議な澄んだ気持ち、心晴れるような気持ちになっていただけたらいいなと思います。

関わるたくさんの人たちの笑顔で、皆様のご来場をお待ちいたしております。

director's voice

コメントする

映像:ものづくりのよこがお

インスタグラムで公開した出展作家の映像版。

もう少し長尺ヴァージョン(各2分ほど)をyoutubeで公開しました。

vol.1 → click

vol.2 → click

vol.3 → click

平井岳・綾子

(敬称略)

今回、全作家に募って、ご自身で映像を撮って送っていただきました。

12作家から送られてきたものを、映像作家にお願いして編集する、という試みをしてみたのです。

ものを作る表情、よこがお、手。

言葉では伝えきれない何か深いもの。

真剣で澄んだ空気。

この短い映像でも、感じていただけるでしょうか。

私からの初めての投げかけに、素直に!(笑)投げ返してくださった12作家に感謝と敬意を表します!

ご覧になられた皆様、ぜひ、各作家のブースで、感想などお伝えくださいね。

「見ました!」だけでも。

作家の方々、きっと励みになると思います。

そして、その中でも特にすばらしい映像を送ってくださった平井岳さん、綾子さんのものは、単独で長尺も作らせていただきました。

こちらもぜひ、ご覧ください。

→ click

追記

もうひとつ、お庭の映像を27日金曜日までに公開予定です。

初夏、初秋のお庭の風景、庭人さんたちとの庭仕事、そして、最新のお庭の風景。

21回目となる「工房からの風」。

今年のお庭は絶景です。

21回目の中で最も秋の草花が美しく咲いている2日間となることと思います。

director's voice

コメントする

鎮守の杜の色暦(染色アーカイブ)

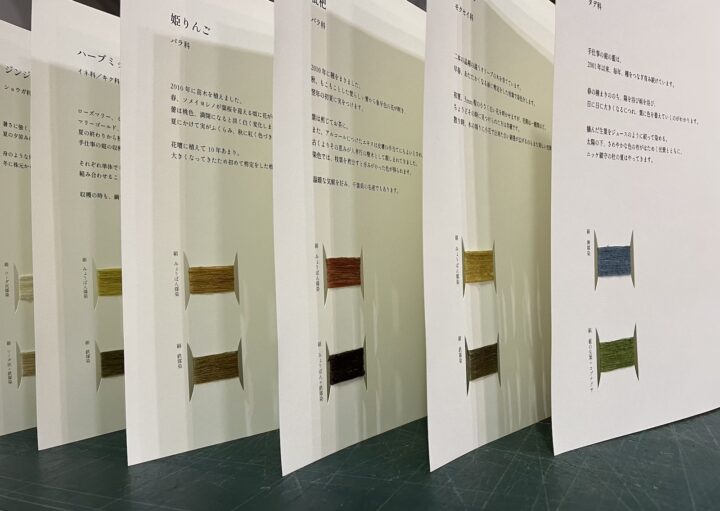

galleryらふとには、鎮守の杜の色暦、という染色ワークショップがあります。

春の桜枝、夏の藍の生葉、秋のコブナグサ、冬の枇杷…

ニッケ鎮守の杜という定点を巡る季節の色を追うことで、

この場所が持つ奥行きが感じられるのではないかと思っています。

春が来れば、一年草は種まきから。

太い根で地面を支える樹木も芽吹き、やがて葉が茂り、花や紅葉や。

それぞれの生長と共に、染める草木と色も変わります。

これまでに染めた糸や布を並べると、目の前を鎮守の杜の四季が軽やかに駆け抜けていくようでした。

まるで季節がバトンを渡す、色のリレーです。

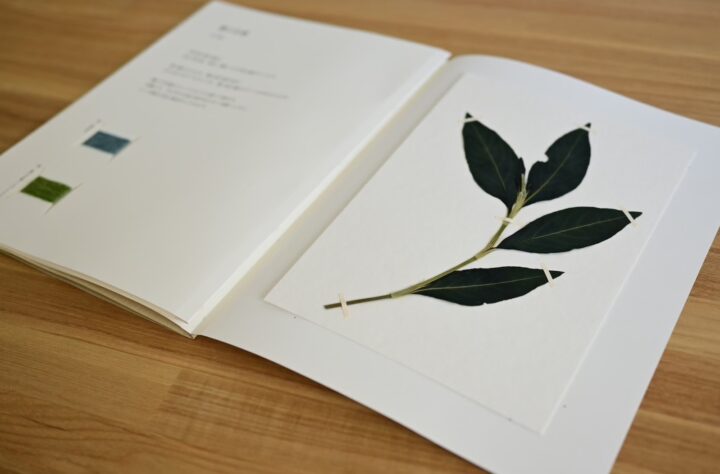

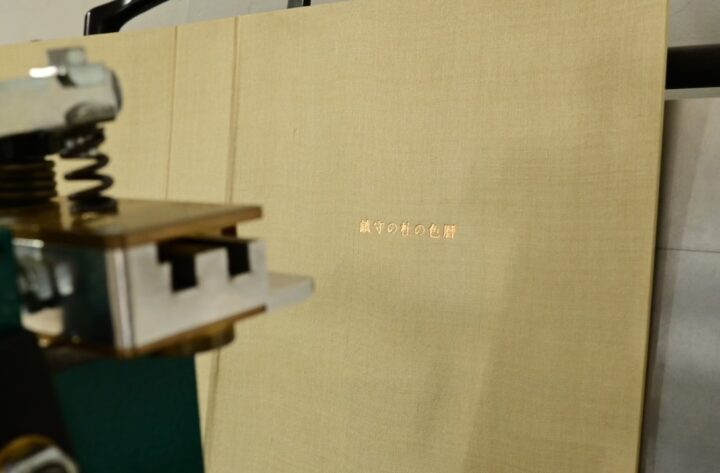

このワークショップから派生し、染色アーカイブをまとめた特装本「鎮守の杜の色暦」が、

RIRI TEXTILEの和泉綾子さん、空想製本屋の本間あずささん、galleryらふと、

それぞれの手が繋がって生まれました。

手仕事の庭の花壇近く、藤棚前の「鎮守の杜の色暦」ブースにてお披露目です。

和泉綾子さんは、工房からの風出展以降、手仕事の庭の植物での染色を数年にわたり続けてくださっています。

和泉さんの手とまなざしを通して現れる、清々しき”庭の色”。

枝葉の内に秘めたる美しさにはっとする、続いてどこか懐かしい。

それはちかしい植物たちのあたらしい表情を見せてもらっているような。

今回のために、すべてを手仕事の庭の植物で染めた絹糸で織り上げた四季の布、

春/夏/秋/冬を本に収めました。

そして、この四季の布をストールに仕立て、春/夏/秋/冬、限定1点ずつ、

工房からの風で特別に展示販売をします。

作品に添えるキャプションは本間さん制作のスペシャルバージョンです。

当日は染色デモンストレーションも。

RIRI TEXTILE『手仕事の庭の植物で染める』

両日12:30〜14:30

植物を煮出し、糸を染める工程をご覧いただきます。(本間さんと紙染めの予定も!)

これまでのワークショップで染めたリネンストールもアーカイブとして展示します。

製本家の本間あずささんは、日本とスイスで学ばれた技術をもとに本の修復や、オーダーメイドの本づくりを手がけ、近年はオリジナル作品も発表中。

自ら植物で染めた紙や糸を用いるなど、自然に寄り添った制作をなさっています。

galleryらふとでは「庭」をテーマにした製本ワークショップや、2018年には「庭の本 風」の装幀、製本をしていただきました。

今回は文章、標本、染め糸、織布をおさめるという内容と、手仕事の庭が重ねてきた時間を合わせ、

「折」と「円環」という時の連なりをあらわすふたつのかたちから成る装幀に。

その「折」と「円環」をおさめる夫婦函はしずかな光沢をたたえたハーブ染め絹布張りの「ひかりのはこ」。

標本、染め糸、織布の豊かな色調を引き立てるように、内側の光を静かに宿す器のような入れものを、と。

筆者も敬愛する詩人、片山令子さんの詩から、本間さんが「ひかりのはこ」というフレーズをすくいとってくださったことをきっかけに、

三者それぞれが「ひかり」を想いながらの制作となりました。

また、興味深かったのは、織(布)と製本の共通点。

共に糸を用いる仕事で、「織」と「折」、同じ響きの動作を持っていること。

textile には text という文字が入っていること。

布張りの装幀は丈夫で、大切なものの象徴でもあり、古くより織(布)と製本は密接な関係であったことがうかがえます。

本間さんの工房での制作風景をおさめた、hyakkaさんによる美しい撮影・編集の映像からも、

その繋がりを感じていただけることと思います。

特装本の制作にあたり、

日々手仕事の庭の植物育成に携わってくださる大野八生さん、庭人のみなさん、

そして、「鎮守の杜の色暦」の想いに賛同し、

豊かなアイディア、技術、あたたかな心を惜しみなく注いで取り組んでくださった

和泉綾子さん、本間あずささんに、深く感謝申し上げます。

応援してくださるみなさんの声も励みになりました。

ありがとうございます。

最後に、前出の片山令子さんの詩を一編紹介させてください。

「本について」

本はやっぱりいいなと思います。いつでも開いてくれる扉があり、重みがあり、背中がまっすぐで、胸に抱えることが出来ます。

季節の扉が開く、背中がまっすぐで、胸に抱えることができる、手仕事の庭の宝物ができました。

ながく愛される本に育ちますように。

◎当日、特装本は「展示」となり、お手を触れて閲覧いただくことはできませんが、

中をご覧になりたい方は本間あずささん、和泉綾子さんにお声がけください。

お二人がページをめくりながらガイドをしてくださいます。

宇佐美智子 記

___

『鎮守の杜の色暦』 特装本

折〈アコーディオン製本〉手仕事の庭の植物染め手織布 春/夏/秋/冬

円環〈リンクステッチ製本〉手仕事の庭に育つ12の植物にまつわる小さな文章と標本、染め糸

藍の生葉/いちじく/梅/オリーブ/月桂樹/コブナグサ/桜青葉

ジンジャーリリー/どんぐり/ハーブミックス/姫りんご/枇杷

折、円環の表紙、函の表紙布〈ハーブミックス染め〉

発行日 2023年10月28日

企画・編集・文・デザイン 宇佐美智子/galleryらふと

染織 和泉綾子/RIRI TEXTILE

装幀・製本 本間あずさ/空想製本屋

植物育成 大野八生・庭人のみなさん/ニッケ鎮守の杜

director's voice

コメントする

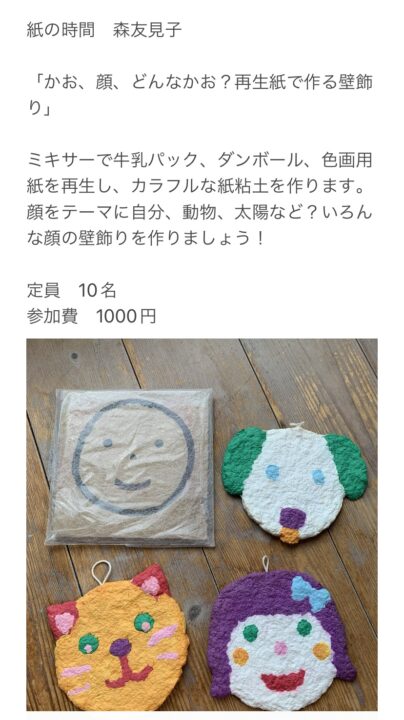

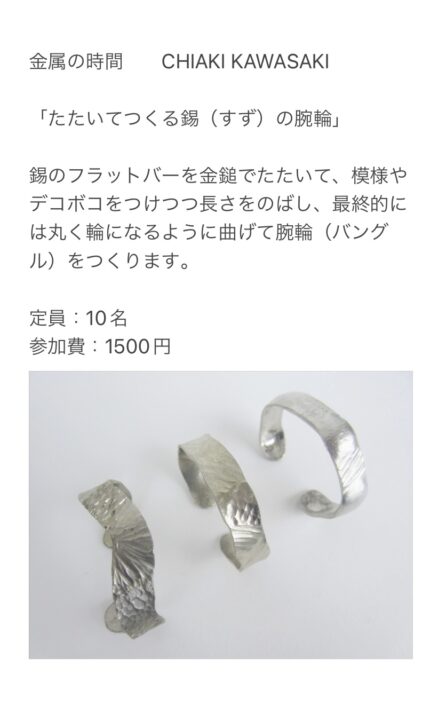

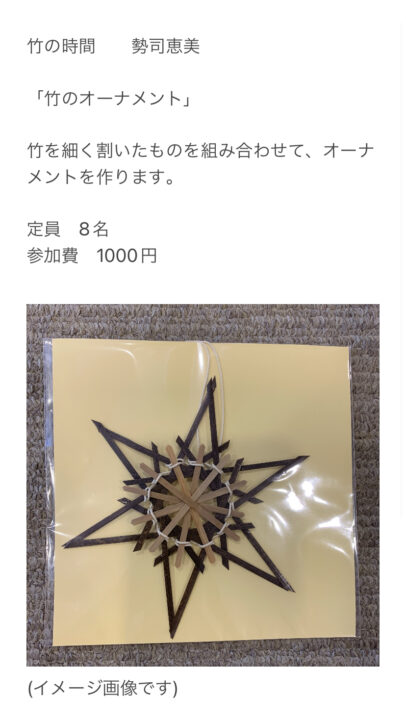

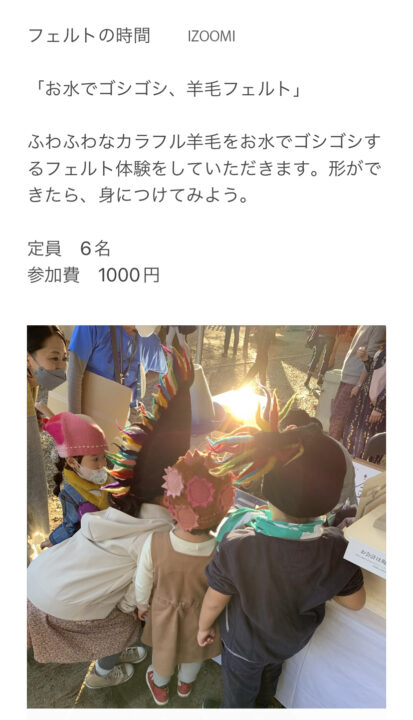

素材の学校(こどものワークショップ)

未来の作り手たちへ

未来の使い手たちへ

工藝作家が行う、こどもたちへのワークショップを今年も開きます。

_____________________________________

_____________________________________

________________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________________

_______________________________________

________________________

※画像はイメージです。

キッズ庭めぐりツアーは、日曜日のみ行います。

素材の学校の先生達と一緒に、手仕事の庭や、出展作家さんのテントをめぐり、素材のお話を聞いたり、作品を見せてもらったりします。

各先生からの素材のかけらのおみやげ付きです。

お申し込みは、コルトン広場、モニュメント周りの「素材の学校」テントへ!